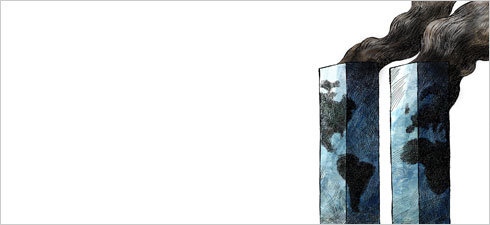

Avec la chute du World Trade Center, c'était aussi une certaine vision du monde qui s'effondrait. Raison, en Occident du moins, de son étonnante persistance dans la mémoire de chacun. La parenthèse tragique s'est refermée, au printemps, avec la mort de Ben Laden. Le départ de la Maison Blanche de George W.Bush avait déjà entamé le mouvement d'une séquence qui n'aura connu aucun vrai vainqueur, mais fait beaucoup de morts et de perdants. Le djihad mondial fantasmé contre le « Grand satan » s'est perdu dans des attentats multiples qui auront, au total, fait plus de victimes musulmanes que de toute autre religion. Al Qaïda, qui subsiste de façon résiduelle, s'efface devant le printemps arabe et ses aspirations démocratiques. Mais « la guerre contre le terrorisme » s'est tout autant fourvoyée, dans les sables irakiens et le bourbier afghan — où les talibans sont comme en 2001 aux portes de Kaboul ; une guerre menée par des néoconservateurs qui ont vu là — à tort — le moyen de perpétuer le leadership militaire et énergétique américain. Mais, plus largement, les libertés publiques sont d'autres victimes du 11 Septembre, face à la paranoïa sécuritaire, entre islamophobie et Guantanamo. Et la débauche de dépenses militaires, par l'accroissement des déficits publics, a joué son rôle dans l'éclatement de la crise financière actuelle. Impasse du terrorisme islamique, déclin de l'empire américain. L'Histoire n'avance bien que par son mauvais côté. Au terme de cette décennie perdue, ce jour anniversaire a un goût de cendres. À l'image de celles qui recouvraient Manhattan il y a dix ans.

dimanche 11 septembre 2011

Avec la chute du World Trade Center, c'était aussi une certaine vision du monde qui s'effondrait. Raison, en Occident du moins, de son étonnante persistance dans la mémoire de chacun. La parenthèse tragique s'est refermée, au printemps, avec la mort de Ben Laden. Le départ de la Maison Blanche de George W.Bush avait déjà entamé le mouvement d'une séquence qui n'aura connu aucun vrai vainqueur, mais fait beaucoup de morts et de perdants. Le djihad mondial fantasmé contre le « Grand satan » s'est perdu dans des attentats multiples qui auront, au total, fait plus de victimes musulmanes que de toute autre religion. Al Qaïda, qui subsiste de façon résiduelle, s'efface devant le printemps arabe et ses aspirations démocratiques. Mais « la guerre contre le terrorisme » s'est tout autant fourvoyée, dans les sables irakiens et le bourbier afghan — où les talibans sont comme en 2001 aux portes de Kaboul ; une guerre menée par des néoconservateurs qui ont vu là — à tort — le moyen de perpétuer le leadership militaire et énergétique américain. Mais, plus largement, les libertés publiques sont d'autres victimes du 11 Septembre, face à la paranoïa sécuritaire, entre islamophobie et Guantanamo. Et la débauche de dépenses militaires, par l'accroissement des déficits publics, a joué son rôle dans l'éclatement de la crise financière actuelle. Impasse du terrorisme islamique, déclin de l'empire américain. L'Histoire n'avance bien que par son mauvais côté. Au terme de cette décennie perdue, ce jour anniversaire a un goût de cendres. À l'image de celles qui recouvraient Manhattan il y a dix ans.

Les pays riches hésitent entre rigueur et soutien

Ils promettent une réponse « internationale forte et coordonnée » face au ralentissement de la croissance mondiale et à la crise des dettes souveraines… Mais les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G7 (1), réunis vendredi 9 septembre à Marseille, n’ont pas donné de précision sur les moyens de parvenir à l’équilibre entre assainissement des finances publiques et soutien de l’activité.

La réunion n’inclinera sans doute pas à rassurer des marchés qui, vendredi, ont encore connu une journée de panique. Déjà inquiets face au manque de cohésion européenne dans la zone euro, les milieux financiers ont fortement réagi à l’annonce surprise, le même jour, de la démission de l’Allemand Jürgen Stark, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) et économiste en chef de la banque, qui devait occuper son poste jusqu’en 2014.

Jürgen Stark opposé à une politique « hétérodoxe »

Officiellement motivée pour des « raisons personnelles », la décision n’a trompé personne. Jürgen Stark marque son opposition à une politique que les économistes décrivent comme « hétérodoxe ».« La ligne orthodoxe de la BCE n’a pas vocation à lui faire acheter à grande échelle des titres souverains des pays les plus fragiles », indique Nicolas Bouzou, directeur du cabinet Asterès. Or la Banque centrale européenne a racheté en 2010 des titres grecs sur le marché secondaire, puis, récemment, des titres espagnols et italiens.

Même si la chancelière allemande Angela Merkel a appelé ses concitoyens à faire preuve de patience à l’égard d’Athènes, les réticences de Jürgen Stark sont largement partagées dans son pays.

Le ministre des finances Wolfgang Schaüble a proposé samedi que le démissionnaire soit remplacé par un autre Allemand, Jörg Asmussen, actuel secrétaire d’État aux finances et lui aussi fidèle gardien de l’orthodoxie monétaire.

Wolfgang Schaüble est par ailleurs donné favori pour succéder au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la tête de l’Eurogroupe, selon l’hebdomadaire allemand Focus . Un signe.

Wolfgang Schäuble se préparerait à une faillite de la Grèce

Cette austérité, le premier ministre grec Georges Papandréou a promis samedi de la maintenir alors que des milliers de manifestants envahissaient les rues de Salonique, où il prononçait un discours. De nouvelles mesures ont d’ailleurs été annoncées dimanche pour économiser deux milliards d’euros.C’est une semaine cruciale qui s’ouvre pour le pays avec une réunion mercredi du FMI et le retour à Athènes d’une mission commune de l’Union européenne, du FMI et de la BCE.

Le feu vert de cette mission est indispensable pour que la Grèce reçoive une nouvelle tranche d’aide de 8 milliards d’euros. En outre, les ministres des finances de la zone euro et de l’UE vont se réunir vendredi et samedi en Pologne sur un éventuel deuxième plan d’aide.

Selon l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, Wolfgang Schäuble se préparerait pourtant à une faillite de la Grèce avec deux scénarios distincts : l’un où Athènes garderait l’euro, l’autre selon lequel elle réintroduirait la drachme…

« On sait fort bien que la Grèce ne pourra pas rembourser ses dettes d’autant qu’elle va rentrer sans doute en récession, affirme Nicolas Bouzou du cabinet Asterès. À la limite, la vraie question pour les Européens est désormais comment atténuer le choc pour les banques créancières d’Athènes. Leurs pertes ne les mettraient pas forcément en danger mais elles perdraient leur capacité à prêter à l’économie. »

Les tribunes publiées par Le Monde après les événements

Il y a dix ans, les attentats du 11-Septembre ont saisi le monde d'un effroi qui transparâit dans les tribunes publiées alors dans Le Monde. Nous en republions certaines, parmi les plus emblématiques.

Mais pas que les Américains, le monde entier est concerné : "Nous sommes tous des Américains", écrit Jean-Marie Colombani. Ce ne sont plus les Etats-Unis mais "l'Etat-Uni , débout comme un seul homme, insiste Francis Fukuyama.

Certes, mais depuis ces attaques, l'Amérique ne peut plus masquer sa vulnérabilité, souligne Olivier Mongin. Une Amérique fragile entrée dans le XXIe siècle par la force du terrorisme, estime Paul Kennedy. Cette menace terroriste devenue mondiale, prévient Shimon Pérès, puisque nous sommes passés en l'espace de quatre attentats de l'après-guerre froide à l'hyperterrorisme, selon François Heisbourg.

Humiliée et frappée sur son territoire, l'Amérique réagit et appelle le monde à afficher sa solidarité contre les terroristes et leurs soutiens, les Talibans en Afghanistan. Mais dans quelle coalition et avec qui ?, s'interroge Robert Malley, d'autant que le prix à payer de ce basculement du monde est le choix de l'ordre au détriment de la liberté, rappelle Edward Luttwak.

Mais à qui va bénéficier cette "justice sans limite" ? se demande Roy Arundhati. Attention donc aux passions collectives, avertit Edward W. Saïd, surtout quand on aborde la complexité orientale, renchérit Malek Chebel, et qu'il existe un risque de crise humanitaire majeure pour les populations afghanes placées au coeur de la riposte américaine, prédit Rony Brauman.

La leçon du 11-Septembre

Dix ans après les attentats de New York et Washington, l'Amérique n'a pas perdu son leadership. Mais elle n'est plus l'unique moteur d'un monde plus incertain que jamais. L'analyse de Christian Makarian, directeur de la rédaction délégué de L'Express.

Avec dix années de recul, le principal effet du 11-Septembre est d'apparaître comme un symbole frappant, un repère historique, un tournant essentiel.Tel l'attentat de Sarajevo, en 1914, la crise des missiles de Cuba, en 1962, ou la chute du mur de Berlin, en 1989, l'effondrement des Twin Towers et l'attaque simultanée contre le Pentagone apportent non seulement la confirmation que "l'histoire est tragique" mais marquent surtout une date clé qu'il faut patiemment décrypter.

Avec dix années de recul, le principal effet du 11-Septembre est d'apparaître comme un symbole frappant, un repère historique, un tournant essentiel.Tel l'attentat de Sarajevo, en 1914, la crise des missiles de Cuba, en 1962, ou la chute du mur de Berlin, en 1989, l'effondrement des Twin Towers et l'attaque simultanée contre le Pentagone apportent non seulement la confirmation que "l'histoire est tragique" mais marquent surtout une date clé qu'il faut patiemment décrypter. Ce n'est pas, en effet, la victoire du terrorisme, remportée ce jour-là, qui reste inscrite dans les faits - même si le terrorisme est désormais une donnée constitutive et ineffaçable des relations internationales. Encore moins le soulèvement général du monde arabo-musulman contre l'Occident que voulait provoquer Al-Qaïda. Malgré l'indiscutable force d'attraction exercée par Ben Laden, son temps a passé et il est passé de vie à trépas, dix ans après avoir meurtri New York, sans soulever de grande émotion. Même le monde arabe a pris un tout autre tournant et cherche, à tâtons, une autre voie qui représente enfin la symbiose entre modernité et identité musulmane - soit le contraire de ce à quoi aspirait Ben Laden.

Ce qui reste du 11-Septembre est tout autre qu'un affrontement. C'est - effectivement - l'entrée dans un nouveau siècle - que l'on avait cru voir naître en 1989. Celui qui se caractérise par la fin de l"hyperpuissance, selon le terme forgé par Hubert Védrine. Loin de perdre leur suprématie totale dans bien des domaines - militaire, scientifique, technologique, culturel, et tant d'autres encore - les Etats-Unis voient en revanche fondre leur prétention impériale, dans sa défintion universelle et non discutée, comme la cire fond au feu. L'Amérique ne recule pas encore, mais elle cesse clairement d'avancer, ou plutôt, de s'avancer comme puissance unique d'un monde dont les particules s'accélèrent.

L'idée d'un "leading from behind", propulsée par Obama, est la constation de cette césure historique; ce n'est pas une cassure, c'est une rupture de rythme. A l'inverse de l'URSS, l'Amérique na pas vocation à s'effondrer et à disparaître en tant qu'entité ou utopie; mais elle doit maintenant partager, composer, ouvertement transiger - et c'est cela qui est en soi une évolution, LA leçon du 11-Septembre. L'atteinte de l'Amérique en son coeur a sonné comme le glas de cette période confuse et arrogante - entre 1989 et 2011 - où la planète a fonctionné sur un seul cylindre. Le moteur comporte maintenant de nombreux cylindres, lesquels ne sont pas synchronisés. La perte de visibilité est donc grande et les signe sprometteurs aussi multpiles que les signaux de désespoir.

Mais il est certain que "leading from behind" va changer en profondeur les rapports internationaux et que l'impact de cette évolution stratégique est aujourd'hui impossible à mesurer a priori - que l'on songe au conflit israélo-palestinien, par exemple. Beaucoup de surprises et de retournements sont à attendre. Prenons un seul exemple, celui du printemps arabe. Alors que les Etats-Unis ont notoirement échoué à imposer la démocratie en Irak, c'est maintenant l'aspiration démocratique des peuples arabes qui vient ébranler les régimes et menacer les positions stratégiques américaines au Moyen-Orient. Le monde est plus incertain que jamais, mais par delà les cultures et les latitudes les espoirs de l'humanité sont de plus en plus proches les uns des autres. La loi du "méchant" n'a pas triomphé; le règne du "bon" n'a pas prévalu. Tout est plus complexe, plus fertile aussi. Dix ans après le 11 septembre 2001, la terre est encore à civiliser.

11 septembre - Ken Loach par Barikad

La Grèce annonce de nouvelles mesures d'austérité

Le ministre a également annoncé la suppression d"un salaire mensuel entier "pour tous les élus grecs, du chef de l'Etat aux maires" et annoncé un rendez-vous avec les représentants des armateurs pour étudier "comment ils peuvent contribuer de manière immédiate et efficace" au redressement du pays. Ces nouvelle mesures s'ajoutent à l'annonce de l'accélération de celles déjà votées mais non encore appliquées.

UNE "ATMOSPHÈRE" NÉFASTE

Le ministre a jugé ce "nouvel effort national" indispensable face une "atmosphère" néfaste pour la Grèce à l'étranger, où les rumeurs ont repris sur les risques d'une cessation de paiement, voire sur l'hypothèse d'une sortie du pays de l'euro. "Notre priorité immédiate est le respect intégral des objectifs budgétaires pour 2011", a insisté le ministre, qui avait récemment revu à la hausse ses prévisions de déficit public pour 2011 en raison d'un récession plus grave que prévue.

Dimanche 11 septembre, M. Vénizélos a évoqué un déficit à 17,1 milliards d'euros pour 2011, "en incluant le service de la dette", et pour 2012 un déficit "à 14,9 milliards" d'euros.

Le ministre a également souligné que le pays continuait à travailler comme prévu avec les responsables de ses créanciers, la "Troïka" (Union européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international). Le départ précipité des experts de la Troïka, qui étaient venus à Athènes participer au contrôle des comptes grecs "était planifié", a-t-il assuré, alors qu'une partie des analystes, pessimistes sur l'avenir de la Grèce, l'avaient expliqué comme l'illustration du fossé grandissant entre le pays et ses créanciers.

Ce départ "était lié à un besoin de travailler sur le budget 2011 et de préparer le budget 2012. Le problème n'est pas notre contact avec la Troïka", s'est justifié Evangélos Vénizélos, soulignant un "changement de paysage, dû à la position de certains pays très importants et avec un rôle déterminant dans l'eurozone".

L'ALLEMAGNE ÉVOQUE UNE "FAILLITE ORDONNÉE DE LA GRÈCE"

Il a enfin affirmé que les rumeurs relayées par le journal allemande Der Spiegel dimanche sur le fait que l'Allemagne se préparait à une faillite de la Grèce ont "été démenties par l'Allemagne" et souligné que le vaste plan d'échange d'obligations grecques avec les banques privées marchait "très bien".

Dans une tribune publiée dimanche dans Die Welt, le ministre de l'économie allemand Philipp Rösler a cependant tempéré ces propos, indiquant qu'une mise en faillite de la Grèce était dans les esprits des autorités allemandes. Selon lui, "pour stabiliser l'euro, il ne peut plus y avoir de tabous. Cela doit inclure, si nécessaire, une faillite bien ordonnée de la Grèce si les instruments nécessaires (à cette fin) sont disponibles".

Dans sa tribune, Philipp Rösler demande également à ce que des sanctions automatiques soient imposées aux pays endettés n'ayant pas honoré leurs engagements : "si les règles ne sont pas respectées, il faut qu'il y ait des sanctions sévères (...) et si ces violations se multiplient, une suspension temporaire des droits de vote au sein de Conseil des ministres de l'Union européenne ne devrait pas être un tabou."

«Les marchés financiers sont au bord du précipice »

Fabrice Cousté de CMC Markets stigmatise l'absence de solidarité des pays de la zone euro pour sauver la Grèce. Il n'exclut pas un retour vers les plus bas de mars 2009 d'ici la fin de l'année et s'attend à une ruée vers les obligations d'État.

Fabrice Cousté - Si l'on en croit l'analyse technique on peut aller toucher les plus bas de mars 2009 voire encore plus bas. La crise que nous connaissons actuellement est en effet plus grave que celle d'il y a trois ans, car cette fois-ci il ne s'agit pas de la faillite d'une ou de plusieurs banques mais de la faillite d'un ou plusieurs États, donc des problèmes d'une toute autre ampleur, au niveau de leur résolution économique et surtout politique.

Comment expliquez-vous cette chute vertigineuse ?

Comme en 2008, les marchés financiers se sont disloqués pendant l'été. Il n'y a en ce moment que de rares acheteurs et beaucoup d'acteurs de marché profitent de tout rebond pour solder davantage de positions. Autre nouveauté : la microéconomie n'est plus un soutien. Les investisseurs ne regardent en effet plus la santé des entreprises mais uniquement les statistiques ou informations macroéconomiques. Depuis l'été, le flux de nouvelles, constamment négatives, souligne que les problèmes sont structurels et alimente un climat anxiogène sur les marchés qui sont au bord du précipice. Les dirigeants politiques ne semblent pas en être conscients.

Dès lors quelle stratégie doivent adopter les investisseurs d'ici la fin de l'année ?

Certains titres «refuge» comme Essilor, Sanofi, Air Liquide ou L'Oréal sont à garder en portefeuille. Mais la volatilité demeure élevée et le risque de nouvelle correction également. C'est pourquoi je conseille aux investisseurs particuliers de découvrir les techniques pour apprendre à couvrir leur portefeuille avec des options ou des CFD (contrat entre deux investisseurs qui se mettent d'accord pour s'échanger la différence entre le cours d'ouverture et de clôture d'un support) afin d'amortir le choc en cas de poursuite de la baisse. Dans la panique, les investisseurs particuliers vendent souvent trop tard.

L'adoption sous condition du deuxième plan d'aide à la Grèce par les Sages allemands n'est-il pas de nature à rassurer les investisseurs ?

C'est un soulagement. Pourtant il s'agit d'un «Oui… mais ». Tant qu'il y aura un «mais » dans les annonces sur la crise de la dette, les marchés financiers continueront à broyer du noir car ces conditions empiètent sur la réactivité nécessaire face à une situation d'urgence. Ils sanctionnent la politique des «petits pas» des États et de l'absence totale de solidarité au sein de la zone euro. Les marchés financiers n'exigent plus seulement des paroles d'intention mais des certitudes à long terme. Ce que les responsables politiques sont incapables de leur apporter étant donné leurs échéances à court terme.

Etes-vous inquiets pour la zone euro ?

Oui je le suis. Certes, contrairement aux Anglo-Saxons, nous ne ressentons pas au sein de la zone euro de haine contre la monnaie européenne. Maintenant si les dirigeants politiques ne prennent pas la mesure de la crise dans laquelle nous nous trouvons, une explosion de la zone euro est inévitable. Dès lors, deux scénarios seront envisageables : soit une sortie des États les plus fragiles de la zone euro comme la Grèce et par effet de contagion le Portugal, l'Espagne voir l'Italie, soit une sortie des États qui ne veulent pas payer pour les autres comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Autriche.

Du coup avec ces ventes massives d'actions, vous attendez-vous à une ruée vers les obligations d'État alors que la crise de la dette couve en Europe et aux Etats-Unis ?

Cela semble paradoxal mais oui. Les investisseurs institutionnels préféreront toujours placer leur argent sur des actifs «refuge» et surtout liquides. Pour preuve, les obligations à 10 ans des États-Unis n'ont pas du tout pâti de la dégradation du « AAA » du pays. La ruée sur les obligations d'Etat américaines a même provoqué une baisse de leur rendement à des niveaux historiques. Même constat en Allemagne et en France ou les emprunts d'États n'ont pas souffert de la crise de la dette. Cela signifie que tant que la peur domine, les obligations allemandes, françaises et américaines continueront d'être achetées. Au contraire, les actifs jugés risqués tels que les actions sont pénalisés. C'est une situation qui peut rapidement s'inverser en cas de catalyseur positif. En attendant ce déclic, les investisseurs devraient s'inspirer de la stratégie de la Chine qui continue à diversifier ses investissements entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique.

L'Allemagne se préparerait à une faillite de la Grèce

Ce scénario serait l'un des deux envisagés par le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, selon le Spiegel. La chancelière allemande appelle le peuple allemand à «la patience avec la Grèce».

Le temps presse car les marchés financiers européens ne cessent de s'affoler alors que la tension au sommet de l'Europe est montée d'un cran après la démission de l'ancien chef économiste de la BCE mais surtout parce que la situation économique de la Grèce ne cesse de s'aggraver. Athènes a encore du démentir en fin de semaine des rumeurs de défaut de paiement.

Le temps presse car les marchés financiers européens ne cessent de s'affoler alors que la tension au sommet de l'Europe est montée d'un cran après la démission de l'ancien chef économiste de la BCE mais surtout parce que la situation économique de la Grèce ne cesse de s'aggraver. Athènes a encore du démentir en fin de semaine des rumeurs de défaut de paiement.Mais selon les informations de l'hebdomadaire allemand Spiegel, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, aurait déjà mis au point deux scénarios sur l'avenir de la Grèce. Dans le premier cas, le pays reste dans la zone euro, dans le second le pays sort de l'euro et revient à son ancienne monnaie, la drachme. Ce serait alors la faillite du pays. L'hebdomadaire allemand ne précise toutefois pas quel pourcentage est attribué à ce deuxième scénario.

Dans le cas effectif d'une faillite de la Grèce, les banques allemandes ou françaises seront durement touchées. Elles n'auront plus les moyens de prêter de l'argent à l'Italie ou à l'Espagne, qui devront être aidées d'une autre façon, par exemple, grâce à des lignes de crédit accordées par le fonds de stabilité. Dès lors, le Fonds européen de stabilité jouera un rôle central, selon les financiers allemands. C'est pour cela que Wolfgang Schäuble souhaite qu'il soit mis en place le plus rapidement possible, selon les critères déterminés en juillet dernier.

76% des Allemands opposés à l'élargissement du Fonds de stabilité

La mise en place de ce Fonds est pourtant une épine dans le pied de Berlin. Selon un sondage réalisé par la télévision publique allemande ZDF, 76% des Allemands sont opposés au renforcement du Fonds de stabilité. Le problème grec menace tout l'équilibre européen, mais aussi la coalition au pouvoir à Berlin.Critiquée par ses partenaires pour son attentisme, la chancelière allemande, Angela Merkel, l'est aussi dans son propre pays, où les réticences à payer pour les errements des Européens sont de plus en plus fortes. Dans une interview publiée par le journal dominical Tagesspiegel am Sonntag, elle a appelé ses concitoyens à «la patience avec la Grèce». Mais les déclarations de responsables grecs, qui ont estimé que «la dette étaient hors de contrôle», n'ont fait qu'inquiéter les Allemands.

La première puissance économique européenne lutte aussi pour son influence au sein de la Banque centrale européenne. La démission fracassante vendredi de Jürgen Stark de son poste de chef économiste de la BCE n'a fait que mettre un peu plus en lumière les dissensions croissantes au sein de l'institution. Après le refus en mai dernier de Axel Weber de prendre la tête de la BCE, le départ de Stark fragilise un peu plus la position allemande. Pour le remplacer, Schäuble a proposé le nom de son bras droit, le secrétaire d'État au budget Jörg Asmussen. À 44 ans, ce fonctionnaire est connu pour être un europhile convaincu, contrairement à Jürgen Stark, et donc favorable à l'approfondissement de l'intégration européenne. Ce qui favoriserait la création des euro-obligations, ces titres d'État garanties par l'ensemble des membres de la zone euro. Une façon pour l'Europe de sortir de la crise par le haut ?

La bombe grecque prête à exploser

Les représentants de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international seront mercredi à Athènes. La Grèce promet d’accélérer ses privatisations et d’appliquer ses réformes. Mais le pire reste possible.

L’enjeu est de taille. En l’absence d’accord, le scénario tant redouté par les marchés risque de se produire. Les institutions internationales pourraient refuser de verser à la Grèce la tranche de 8 milliards d’euros qu’elle attend ce mois-ci, dans le cadre du plan de 110 milliards d’euros accordé l’an dernier. Dans cette hypothèse, le pays, asphyxié, sera virtuellement en défaut de paiement, et les banques qui lui ont prêté de l’argent subiront les pertes redoutées, plongeant la zone euro dans la débâcle. Preuve de la tension qui règne, le FMI, dirigé par Christine Lagarde, suivra les négociations quasi en direct depuis Washington.

L’enjeu est de taille. En l’absence d’accord, le scénario tant redouté par les marchés risque de se produire. Les institutions internationales pourraient refuser de verser à la Grèce la tranche de 8 milliards d’euros qu’elle attend ce mois-ci, dans le cadre du plan de 110 milliards d’euros accordé l’an dernier. Dans cette hypothèse, le pays, asphyxié, sera virtuellement en défaut de paiement, et les banques qui lui ont prêté de l’argent subiront les pertes redoutées, plongeant la zone euro dans la débâcle. Preuve de la tension qui règne, le FMI, dirigé par Christine Lagarde, suivra les négociations quasi en direct depuis Washington."Nous ne sommes pas dans la préparation d’un plan B"

À Paris, on veut croire au déblocage. L’Élysée et Bercy ont enregistré avec sérénité les gages donnés par Athènes. La Grèce promet d’accélérer ses privatisations et d’appliquer ses réformes. Mais le pire reste possible. L’Allemagne l’anticipe, par précaution. L’agence Bloomberg a révélé vendredi que la chancelière Angela Merkel préparait un plan de sauvetage des banques allemandes en cas de défaut grec. Berlin n’a pas confirmé. Paris dit ne pas être au courant.Au G7 Finance qui a réuni les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales à Marseille vendredi et samedi, François Baroin a écarté l’idée que la France puisse elle aussi anticiper un effondrement. "Nous ne sommes pas dans la préparation d’un plan B", a-t-il martelé. Les grands argentiers européens ont maintenu leur ligne de défense, qui sonne comme un constat d’impuissance face aux attentes des marchés. Ils estiment que l’accord de Bruxelles du 21 juillet, que chaque État membre doit adopter, suffira à ramener le calme. Il prévoit une nouvelle aide à la Grèce et un renforcement du Fonds de stabilité financière, comparé à un FMI européen. Pour l’heure, seul le Parlement français l’a voté. Paris compte sur une adoption par tous les autres pays d’ici à octobre – y compris par la Slovaquie, qui menace d’attendre décembre.

Ségolène Royal détaille son programme à Montreuil

"Je serai la garante de la morale publique. Je veillerai au dépassement des clivages pour unir le pays face aux difficultés qui l'assaillent. (...) Je m'engage à construire avec vous la République du respect par l'ordre social juste et la participation active des citoyens", a-t-elle lancé samedi 10 septembre à Montreuil, au terme d'un discours d'une heure devant un public de plus de 1 500 personnes déchaînées, où elle a énuméré un programme engageant sa "responsabilité de femme d'Etat face à la nation".

"Je serai la garante de la morale publique. Je veillerai au dépassement des clivages pour unir le pays face aux difficultés qui l'assaillent. (...) Je m'engage à construire avec vous la République du respect par l'ordre social juste et la participation active des citoyens", a-t-elle lancé samedi 10 septembre à Montreuil, au terme d'un discours d'une heure devant un public de plus de 1 500 personnes déchaînées, où elle a énuméré un programme engageant sa "responsabilité de femme d'Etat face à la nation".UN CONTRAT À MULTIPLES ENTRÉES

Se portant garante d'"une République nouvelle" qui "redonnera sa juste place à chacune de nos institutions", notamment "un Parlement renforcé dans ses pouvoirs de contrôle et revivifié par le non cumul des mandats", la candidat à l'investiture socialiste a également promis, en cas de victoire à la présidentielle, "d'installer un comité de surveillance [de ses] engagements, dont les membres seront désignés à parité par la majorité et par l'opposition".

Parmi ses propositions, Ségolène Royal s'est engagée à "instaurer le référendum d'initiative citoyenne", à créer "un conseil supérieur du pluralisme pour protéger l'indépendance des médias", à lutter contre "les discriminations" et pour "l'égalité entre les hommes et les femmes".

Elle a également promis d'"inscrire dans la Constitution la règle d'une bonne gestion des fonds publics", d'instaurer "une justice fiscale sans augmenter les impôts", de fixer "des règles sociales et fiscales stables sur la durée du quinquennat". La présidente de la région Poitou-Charentes a enfin de nouveau prôné "une révolution écologique par la croissance verte et la mutation énergétique".

9/11: the tragedy that engulfed our fathers

Jill Abbot, Mikki's mother, says that when Mikki was a few years old she insisted that she'd met her grandfather "and I said, 'Well no sweetie, you were a couple of months shy.' I said, 'He loved you before he knew you, but he never actually saw you.' And she said to me, 'No no, he gave me a hug.' She would say things and I'd kind of stop and say, 'Hmm… wow…'"

Three months before Mikki was born, Jill was at her desk at Delaware's Winterthur Museum, where she still works as an events planner, when a colleague appeared in her doorway to say a plane had hit the World Trade Center. "I thought to myself, that can't be possible, I don't know what she's talking about." As soon as she realised it was true, her colleagues drove her home, knowing that she had family in New York. What they didn't then know was that Jill's father worked in one of the towers and her younger sister worked in a building right next to it.

At home, Jill called her mother, "and I remember [her] saying, 'Please, please – I've located your sister, I haven't located your dad yet – but please stay put because I know where you are.' And I guess all I can say is I didn't listen to my mum when I was growing up and I didn't listen to her that day. My first instinct was to go find my dad, that it really can't be as bad as it seems and I need to find my dad. I said to my husband, 'Let's just pack something for tonight, we'll drive up and we'll find Daddy and then we'll be back here tomorrow."

The drive to her mother's house in New Jersey is around 150 miles, but they barely passed another car on the roads. "It was like Armageddon," she says. "There were no cars and they were just waving people through at the toll plazas. For me that was earth-shattering – we're not paying tolls today? Why are they doing this?"

She finally reached her sister on the phone as they were driving across the Commodore Barry Bridge that crosses the Delaware River. "I remember to this day her voice – how scared she was. I didn't understand what she was trying to say to me on the phone. And every time I go over that bridge it's always very unsettling to me. I always want to zip over it as fast as I can because I go back to that day. Strange as it sounds, that bridge is really when I heard my sister's voice and I heard the terror. She was actually the last person my dad spoke to. She called him and he said, 'No, Carol, we're fine, we were told to sit tight. It's not our building, it's the one next door.'"

When Jill reached her mother's house it was filled with family and friends: "It was surreal, like This Is Your Life – everybody came in. It didn't seem like people were optimistic and I was a little impatient – I started handing out lists for everybody to start calling the hospitals. If they were there I was gonna put them to work." Jill sat on her parents' terrace with a phone and pages of hospital numbers "and I just kept dialling and dialling and dialling". It didn't cross her mind that Michael might be dead.

"Oh, I had every expectation that we were going to find him. I knew it might take some time because he didn't have a cell phone and, knowing him, he'd have said to the younger guys – you know, he called them 'kids' – he would have said, 'You call your wife, I'm fine!' He would defer to people, that was his nature, so I figured he'd be at the back of the line for the payphone, letting everyone else go before him. So that's kind of the vision that I had, as crazy as that sounds. I was absolutely convinced that I was going to find him."

It was when she and her sister went to give DNA samples a few days later that she began to accept he might be gone. She met a guy who had escaped from the same building as her father when the plane hit the first tower. He'd taken escalators down 100 floors to get out.

"I remember getting the chills when he was saying that, thinking this is not possible, this guy must be making it up. When we left that day, we got in the car and we didn't say much. And then I think it was my mom who said: 'Did everybody get the sense that they don't hope to find them? They're talking about them in the past tense.' And we all agreed."

A little under a month later the family held a memorial service for him. "I don't remember that as a day that I thought Daddy was gone," says Jill. "As horrific as the day was, it was really such a good day for people to tell me things about my father and laugh. And I did a lot of laughing and hugging people. I don't know if I even cried once that day, but I might have been teary-eyed from laughing."

Jill and her husband had told her parents about the pregnancy on Memorial Day on a date they chose for it being halfway between Mother's Day and Father's Day. She remembers her father reacting with "excited disbelief" and then getting up to leave the dinner table. "I thought he just went to the bathroom," she says. "My sister told me later he left to cry, he was so happy. She told me that after he died."

Jill stumbles a little on those last two words as though, a decade on, she still can't quite believe them. When I ask her when she started grieving she draws a long breath. "That's… a really good question. Some of my friends would say I haven't. My situation was… different: I didn't find my dad and he perished so from then on everything was, 'OK, nothing can happen to this child, everything is going to be focused on the health and wellbeing of the next generation.' Because there is so much sadness in our family and there is such a wonderful person that's going to enter our lives, and my dad was so looking forward to being a grandfather. This really was such a good thing in such a bad time."

Jill recently came upon the online guestbook she signed after her father's memorial. She found that she'd written to him "that I was sitting there with his granddaughter Michele, and she had already started to give me a look, one of his looks. Everybody thinks I'm the female version of him, but I don't think I look anything like him until I look at Mikki's eyes. He was my role model. He was my go-to guy. Really my rock."

Mikki, she says, asks for stories about him all the time. "When she was younger she was hesitant to mention it because she would see my crying as sadness, and I'd tell her it's not sad, I love to talk about Papa Mikey. But she loves to ask me questions, and I'll say, 'Oh, you know who loved this movie or this dessert?' He's a very big part of our life."

Today, Jill will make the trip to Manhattan with Mikki. "I've always wanted to be in New York because I feel closest to him at Ground Zero. I've taken Mikki there and she understood that it was a special place for us and for Papa Mikey." Every time that I went down to Ground Zero I would just pick up a couple of rocks and put them in my purse. I don't know why I started doing that, but I would just hold them. I would rub them in my hands."

Now the rocks sit on her keyboard at work, a connection to her father and a reminder, "of what those people went through". Thinking about that, Jill says, "totally redirects me. I haven't had to pick them up recently, but when I do I just get a little extra strength."

Max Giaccone, 20

This year Max Giaccone is facing the heavy truth of having lived as long without his father as he did with him. At 20 years old, Max is now two years into a music degree at the University of New Haven, but a decade hasn't dimmed his memory of that Tuesday morning. He was just a 10-year-old boy, but "I honestly remember it like it was yesterday", he says.His teacher took a phone call in the classroom and when he was told to go down to the school office Max thought his mother had come to take him to a doctor's appointment. Then he saw her crying. She grabbed him and told him that the building which Max's father worked in had been hit by a plane. By the time he and his mother reached home the second tower had fallen.

Joseph Giaccone was the director of global infrastructure at Cantor Fitzgerald and worked on the 103rd floor of the first tower, five floors above the impact zone of the hijacked plane. The night before he went to work for the last time he and his family had gone out for dinner "and we'd had a really, really great night", recalls Max. He remembers his dad "chasing me around the house… We were just having a lot of fun. He went to pick up my sister from dance and then he put me to bed. And that was the last I saw of him."

It took Max weeks to apprehend that finality though. "You never want to think your dad's not coming home," he says. "I kept saying he was walking home, that he was going to find his way home. I didn't believe it, I was the last one to fully accept it. When my mom told me that we were going to start the memorial preparations I said no, he's coming home. She said that hearing me say that was one of the hardest things ever.

"Even months after it happened we had people at the house every day, bringing us food. It just seemed… it wasn't real. It seemed like it would eventually end, but it didn't. When people started to go away, but me and my mum and my sister continued to live our lives, that's when the reality set in, that's when it got hard. I tried to stay as positive as I could because, you know, you don't want to let those bastards win twice. They took my dad away from me, I don't want to let them take my life away from me."

Asked what sort of a guy his father was, Max takes a huge breath, as though words aren't up to the task. "He… you know, he was amazing. I can't think of a better word to describe him. He worked a full day and he still found a way to come home and see my baseball games or my sister's dance recitals. He was caring and genuine and I…" he falters. "I… can't say enough about him."

Their great shared love was baseball and Max continued to play until his father's absence on the sidelines meant the game became "too emotionally draining for me". As unfailingly supportive as his mother was, it just wasn't the same: "My friends would have their fathers to go talk to and I had no one."

Max credits his mother, though, with "helping me get through all of this. She was my backbone. She could have crawled up in a ball and thrown the sheets over her head every morning when she woke up, but she got up for me and my sister. She is absolutely amazing." He overhears her talking to his dad sometimes. "I don't know if she knows that, but she does it a lot."

How did he feel to hear that Osama bin Laden had been killed? "I always find it weird to say I'm celebrating someone's death. I still don't fully know what closure is and I don't think I'm supposed to, but it definitely felt like a weight had been lifted."

The hardest days remain the milestones: "High-school graduation, birthdays, Christmas. It's always very clear who isn't at the dinner table that night." This month marks one of the hardest milestones yet and he says "September has come early this year" for him and his family.

"It's 10 years with him, 10 years without him. It's tough to swallow. I don't even know how to explain it, but I try not to dwell on it because then you're letting them win."

And he repeats a phrase he uses often: "I could have had an asshole for a dad my whole life and instead I had an awesome guy for 10 years."

L’Orient se lève sur Ground Zero

En d’autres termes, quand, le 11 septembre 2031, le moment sera venu de rédiger des articles en mémoire des événements, les commentateurs considèreront-ils ces trente ans de guerre contre le terrorisme islamiste, un conflit comparable à la guerre froide, comme l’élément clé de la politique mondiale depuis 2001 ? Je ne crois pas. Il est plus que probable qu’à leurs yeux, cette longue période soit définie par le glissement du centre de gravité de la puissance de l’Ouest vers l’Est, avec une Chine beaucoup plus puissante et des Etats-Unis moins puissants, une Inde plus forte et une Union Européenne plus faible.

Comme l’historien de Stanford Ian Morris le souligne dans son livre provocateur, Why the West Rules – for Now (Pourquoi l’Occident domine, pour l’instant), ce basculement géopolitique se produira dans le cadre, plus vaste, de progrès technologiques à un rythme sans précédent, sur le plan positif, et d’une succession tout aussi sans précédent de défis planétaires, sur le plan négatif.

Certes, tout cela n’est qu’un jeu de devinettes qui s’appuie sur l’histoire. Mais si la situation se développe vaguement en ce sens (ou tout autre sens sans rapport avec l’islam), alors les dix ans qui ont suivi le 11 Septembre n’auront apparemment été qu’une diversion dans la politique étrangère américaine – une diversion massive et conséquente, il est vrai – par rapport au cours principal de l’histoire.

De plus, si le printemps arabe tient ses promesses de modernisation, les attentats terroristes à New York, Madrid et Londres passeront plus que jamais pour des échos sanglants du passé : les symboles d’une fin plus que d’un début. Et même si le printemps arabe se dilue dans un hiver islamiste, et que l’Europe se retrouve de ce fait confrontée à de multiples menaces, cela ne signifie pas pour autant que l’affrontement avec un islamisme antilibéral et violent sera la caractéristique marquante des décennies qui s’annoncent. L’extrémisme musulman reste une menace essentielle, mais pas, oserais-je dire, la plus importante – surtout pas pour les Etats-Unis.

L'Amérique n'avait d'autre choix que de riposter

Nous pouvons approfondir cette réflexion en jouant au jeu des "et si". Si tant est que le gouvernement de George W. Bush avait une quelconque vision géopolitique du monde durant l’été 2001, cette dernière était focalisée sur la Chine en tant que nouveau concurrent stratégique de Washington. Et si les attentats du 11 Septembre n’avaient pas eu lieu, et que les Etats-Unis avaient continué à se concentrer sur leur bras de fer avec Pékin ? Et s’ils avaient compris comment la victoire même de l’Occident à la fin de la guerre froide et la mondialisation du capitalisme qui en avait résulté avaient libéré des forces économiques à l’Est qui constituerait à long terme le plus formidable défi pour l’Ouest ?Et si Washington en avait déduit que cette concurrence requérait non davantage de force militaire, mais davantage d’investissements plus intelligemment répartis dans l’éducation, les innovations, l’énergie et l’environnement, et que l’Amérique déploie toutes ses capacités dans le domaine de la puissance douce ? Et si elle avait admis que, face à la renaissance de l’Asie, il fallait rééquilibrer la relation entre la consommation, les investissements et l’épargne aux Etats-Unis ? Et si son système politique et ses dirigeants lui avaient permis d’agir efficacement à partir de ces conclusions fondées sur la réalité ?

Quand bien même, la Chine et l’Inde seraient en pleine ascension. Quand bien même, le centre de gravité de la puissance glisserait de l’Ouest vers l’Est. Quand bien même, nous serions confrontés au réchauffement planétaire, à la pénurie d’eau, aux pandémies, et à tous les autres nouveaux cavaliers de l’Apocalypse. Mais l’Occident, et surtout les Etats-Unis, seraient cependant en bien meilleure forme.

Assez de "et si". Les attentats ont eu lieu ; l’Amérique n’avait d’autre choix que de riposter. Un gouvernement qui, jusque-là, ne savait trop où aller s’est trouvé une motivation féroce. Dix ans plus tard, nous pouvons considérer que la menace d’Al-Qaïda a été sérieusement amoindrie. Pas éliminée, c’est impossible avec le terrorisme, mais amoindrie. C’est un succès, mais à quel prix.

L’Amérique a mené deux grandes guerres, une par nécessité, en Afghanistan, l’autre par choix, en Irak. En Afghanistan, elle aurait pu se terminer plus tôt et à moindre frais, avec de meilleures résultats, si le gouvernement Bush ne s’était pas soudain rué sur l’Irak. Des horreurs comme Abou Ghraib ont souillé la réputation des Etats-Unis et leur puissance douce (la capacité à séduire).

Entre-temps, et en partie à cause des événements de la décennie écoulée, le Pakistan nucléarisé représente aujourd’hui un plus grand danger qu’il y a dix ans. Le monde musulman, qui englobe également les communautés musulmanes d’Europe, est parcouru par des tendances contradictoires. Nous sommes témoins d’une modernisation libérale, tant avec le printemps arabe que parmi les musulmans d’Europe, mais aussi d’une radicalisation accrue, comme au Pakistan et au Yémen.

Les héros de demain : les créateurs d'emplois

D’après un projet de recherche exhaustif sur les Coûts de la Guerre réalisé par la Brown University, au fil de ces dix ans, "plus de 2,2 millions d’Américains sont partis à la guerre, et plus d’un million sont désormais des anciens combattants". Les coûts économiques à long terme engendrés par les guerres en Afghanistan, en Irak, au Pakistan et sur d’autres théâtres de l’intervention antiterroriste se situeraient entre 3 200 [2,4 milliards d'euros] et 4 000 milliards de dollars [2,9 milliards d'euros]. Un chiffre qui, d’après les projections quant aux activités probables d’ici 2020, pourrait atteindre 4 400 milliards de dollars [3,2 milliards d'euros]. Les spécialistes peuvent toujours se disputer sur les chiffres, mais il ne fait aucun doute qu’ils sont colossaux. En gros, cela revient à peu près à un quart de la dette publique américaine, qui ne cesse d’enfler et est sur le point d’atteindre 100 % du PIB.Mais même cela ne suffit pas à prendre pleinement en compte ce que les économistes appellent le coût d’opportunité. Cela ne se limite pas à la question de savoir quels investissements dans les ressources humains, les emplois qualifiés, l’infrastructure et les innovations les Etats-Unis auraient pu s’offrir avec ces 4 000 milliards – ou même la moitié de cette somme, si l’on part généreusement du principe qu’il aurait effectivement fallu 2 000 milliards de dollars [1,5 milliard d'euros] pour endiguer la menace terroriste à l’aide des forces armées, du renseignement et de la sûreté du territoire.

Par-dessus tout, c’est le coût d’opportunité en termes de volonté, d’énergie et d’imagination nationales qui importe. Qui veut comprendre un pays doit s’intéresser à ses héros. Depuis dix ans, les Etats-Unis en ont de deux sortes. L’un est l’homme d’affaires novateur : Steve Jobs, Bill Gates. L’autre est le guerrier : les Marines, les Navy SEALs, les pompiers, tous "nos hommes et nos femmes en uniforme". L’autre jour, sur CNN (pas Fox News), j’ai carrément entendu la présentatrice utiliser le terme de “nos guerriers”, comme s’il s’agissait d’un mot neutre, issu du langage audiovisuel courant.

Et ces histoires que l’on rapporte sur le courage individuel de ces Américains en uniforme, elles sont incroyables, exaltantes, elles poussent à réfléchir. Disons-le sans détour en cet anniversaire. Mais je ne peux m’empêcher de me demander ce que ces hommes et ces femmes courageux trouveront comme travail quand ils rentreront, s’ils en trouvent. Quels foyers, quelles vies, quelles écoles pour leurs enfants ? A en croire les sondages, ce sont des questions que nombre d’Américains se posent eux aussi. Leurs priorités se trouvent désormais chez eux.

Ce qu'a dit Barack Obama le 8 septembre dans son discours au Congrès sur la création d’emplois a été plus important pour eux que les paroles les plus éloquentes qu’il pourra trouver quand il s’exprimera dimanche dans l’enceinte de la Cathédrale Nationale de Washington, endommagée par un tremblement de terre. Rendons hommage à ces guerriers, mais les héros dont l’Amérique a besoin aujourd’hui sont ceux de la création d’emplois.

Tristane Banon appelle à manifester contre DSK

Nouvel épisode dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Tristane Banon, qui a déposé une plainte pour tentative de viol contre l'ancien directeur général du FMI, appelle ses partisans à manifester devant le palais de justice de Paris le samedi 24 septembre. La jeune femme dit être choquée par les images du retour en France de DSK arborant un sourire de satisfaction après l'abandon par la justice américaine des poursuites pénales à son encontre dans l'affaire Nafissatou Diallo.

Dans un texte que Tristane Banon fait circuler, elle explique vouloir "relever ses manches" pour que le "viol et les violences faites aux femmes" ne puissent plus être "banalisés" en France. La romancière affirme qu'elle sera présente, le 24 septembre, devant le Palais de justice et demande à ceux qui la soutiennent de la rejoindre afin de faire entendre leur voix.

Tristane Banon a porté plainte le 4 juillet dernier. Le 8 juillet, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. DSK a, de son côté, déposé un recours contre Tristane Banon pour dénonciation calomnieuse.

Tristane Banon a porté plainte le 4 juillet dernier. Le 8 juillet, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. DSK a, de son côté, déposé un recours contre Tristane Banon pour dénonciation calomnieuse.Voici l'appel de Tristane Banon

"Il y a un vrai problème dans ce pays, des choses doivent changer. Le viol et la violence faite aux femmes ne peuvent être banalisés, l'argent et le pouvoir ne sauraient être au-dessus des lois. Ou sinon je n'ai rien compris, ou sinon je n'ai que trop compris. Je ne suis pas Zola pour accuser, mais j'ai laissé les uns et les autres me défendre sur la Toile, défendre la cause des femmes dans les médias et ailleurs... Pourtant, ce qui se joue depuis six jours me donne la nausée. J'entends les gens qui m'arrêtent dans la rue, j'entends les gens qui veulent protester, se faire entendre, crier que le Code pénal doit être le même pour tous et qu'un jugement doit advenir, qui condamnera ou non, mais qui doit être prononcé. J'entends les gens me dire leur écoeurement, j'avale leur soutien pour tenir debout et pourtant c'est moi qui baisse la tête et longe les murs quand d'autres sourient aux caméras. Je ne peux croire que mon pays accueille en héros un homme qui n'a pas été blanchi. Je ne peux pas croire que mon pays ait à ce point oublié que l'égalité pour tous faisait partie de sa Constitution, et celle entre l'homme et la femme de son combat. Je sais que plusieurs associations prévoient de se réunir le samedi 24 septembre à 14 heures devant le Palais de justice pour faire entendre leur voix, place Louis-Lépine. Dans les jours à venir, cet appel à la mobilisation se fera plus précis, plus concret. Mais pour la première fois depuis le 15 mai 2011, pour la première fois depuis le 4 juillet qui a suivi, pour la première fois depuis huit ans et demi et pour la première fois depuis 32 ans, je veux être présente moi aussi, je veux faire semblant d'être forte même si je ne sais pas dans quel état physique, moral et psychologique j'y arriverai. Il faut bien relever ses manches vraiment, un jour. Le 24 septembre, je serai aux côtés de celles et ceux qui voudront dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, je serai devant le Palais de justice avec vous car au-delà de moi, ce qui se joue en France aujourd'hui est grave pour toutes les femmes, et pour le pays. J'ai toujours pensé qu'il fallait avoir le courage de ses actes... Nous serons 10, 100, 1 000, plus ou moins, mais je m'endormirai pas au soir sans me dire que j'aurai essayé de changer cette injustice-là."

La "nausée" de Tristane Banon face au retour de DSK

Tristane Banon, l'écrivain et journaliste française qui a porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol en 2003, s'insurge que son "pays accueille en héros un homme qui n'a pas été blanchi". Dans un message diffusé samedi 10 septembre sur sa page Facebook, la jeune femme dit être prise de "nausée" depuis le retour en France, le 4 septembre, de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI).

"J'entends les gens qui m'arrêtent dans la rue, j'entends les gens qui veulent protester, se faire entendre, crier que le code pénal doit être le même pour tous et qu'un jugement doit advenir, qui condamnera ou non mais qui doit être prononcé", écrit Tristane Banon. "J'entends les gens me dire leur écoeurement, j'avale leur soutien pour tenir debout et pourtant c'est moi qui baisse la tête et longe les murs quand d'autres sourient aux caméras", témoigne-t-elle, en allusion au retour médiatique de l'ancien ministre socialiste.

RASSEMBLEMENTS DE PROTESTATION

"Je ne peux pas croire que mon pays accueille en héros un homme qui n'a pas été blanchi. Je ne peux pas croire que mon pays envoie les forces de l'ordre, l'argent public, délivrer ce même homme des photographes qui l'assaillent", poursuit-elle. La jeune femme évoque, sans précisions, un rassemblement de protestation le 24 septembre devant le palais de justice de Paris où elle annonce qu'elle se rendra.

La parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a également appelé à un "rassemblement contre le viol" dimanche à 14 heures place des Vosges, à Paris, lieu de résidence de Dominique Strauss-Kahn. "Nous exigeons que tous les hommes accusés de viols et d'agressions soient jugés avec le sérieux que ces crimes requièrent et que leurs victimes soient reconnues en tant que telles", peut-on lire dans le communiqué diffusé samedi.

Grèce: Papandréou face à la colère de la rue

Le gouvernement grec affrontait samedi la colère de la rue à Salonique, pour le discours de rentrée du Premier ministre, Georges Papandréou qui devait prôner un nouveau sursaut de rigueur afin de conjurer la menace d'un lâchage du pays surendetté par l'UE et le FMI.

Les forces anti-émeute ont fait usage de gaz lacrymogènes pour repousser quelque 3.000 propriétaires de taxis qui protestaient contre la libéralisation de leur profession, à proximité du centre de congrès Vélidio où M. Papandréou doit prononcer son discours.

D'autres cortèges rassemblant au total 17.000 manifestants, étudiants, syndicalistes, "indignés" et militants communistes etaient tenus à distance du Vélidio. Des invités costumés avaient auparavant été victimes de jets d'oeufs et de bouteilles d'eau.

La police, qui a annoncé deux arrestations sur une soixantaine de contrôles préventifs, surveillait notamment de près un rassemblement agité de milliers de supporteurs du club local de football Héraklis protestant contre leur exclusion de la 1ère division.

Cette montée de tension répond à un nouveau tour de vis annoncé par le gouvernement socialiste grec face aux réticences croissantes des partenaires et créanciers du pays à l'aider à s'extraire de la spirale de l'endettement.

Après une nouvelle salve de rappels allemands à la discipline bugétaire, et la relance en Europe du débat sur une éventuelle sortie du pays de l'euro, la démission vendredi du chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), l'Allemand Jürgen Stark a constitué un nouveau coup de semonce pour le pays.

Le ministre des Finances, Evangélos Vénizélos, a aussi dû vendredi soir démentir des rumeurs de marchés sur une cessation de paiement imminente du pays. Il a réitéré que la priorité pour le pays était de faire la part de travail qu'exigaient de lui ses partenaires et créanciers en contrepartie de la leur : le nouveau plan public-privé de sauvetage du pays d'environ 160 milliards d'euros adopté le 21 juillet par l'UE.

La presse grecque prévoyait donc samedi que M. Papandréou insiste sur sa détermination à s'acquitter des engagements pris, au premier rang desquels le dégraissage du secteur public, la libéralisation du marché du travail et les privatisations.

Soit, en traduction grecque, des cessions au goût de "bradage" vu la faible marge de négociation laissée au vendeur, de nouvelles réductions de salaires pour des catégories de fonctionnaires, via la création d'une grille unique des salaires, et la mise au chômage technique d'employés publics jugés en surnombre, environ 20.000 selon la presse, alors que le chômage grimpe (16% en juin) et que déjà seul un fonctionnaire sur dix est censé être remplacé.

Après une réunion de l'eurogroupe en Pologne, et une d'urgence du Fonds monétaire international sur la situation grecque, la délégation UE-FMI chargée de surveiller les comptes grecs est de nouveau attendue la semaine prochaine à Athènes, pour reprendre une mission suspendue le 2 septembre face aux tergiversations grecques.

D'Allemagne, où se joue une partie de l'avenir de la Grèce, sont venus des signaux contradictoires samedi pour Athènes.

Tandis que le magazine Der Spiegel, coutumier des attaques contre la Grèce, affirmait que le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, s'attendait à une faillite du pays, la chancelière Angela Merkel a appelé ses concitoyens à faire preuve de patience à l'égard d'Athènes en rappelant combien il fut difficile de reconstruire l'ex-RDA après la réunification allemande.

Grèce: Schäuble prêt à la faillite(presse)

Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, se prépare à une faillite de la Grèce, affirme l'hebdomadaire allemand der Spiegel à paraître demain.

Selon le journal, les fonctionnaires du ministère ont élaboré deux scénarios: dans un premier cas, la Grèce garde l'euro, dans le second elle réintroduit la drachme.

Un porte-parole du ministère allemand des Finances n'était pas immédiatement joignable pour commentaire.

Dans les scénarios développés par Berlin, le Fonds européen de stabilité financière (FESF) devrait jouer un rôle clé. Seraient proposées des lignes de crédit préventives censées porter secours à l'Espagne et l'Italie, au cas où les investisseurs ne voudraient plus payer après une faillite de la Grèce. Les banques de nombreux pays européens devraient également nécessiter les aides du fonds.

« Refaire société »

Pourquoi est-il nécessaire aujourd’hui selon vous de refonder l’idée d’égalité ?

Nous sommes confrontés à une double crise de l’égalité: arithmétique et sociale. La hausse considérable des rémunérations et du patrimoine des 0,1 % les plus favorisés a créé un accroissement spectaculaire des inégalités dans notre pays. Il y a 40 ans, l’écart entre le salarié moyen et le PDG dans une entreprise était de 1 à 40. Aujourd’hui, dans les sociétés du CAC 40, il est de 1 à 400. Cette montée des inégalités a aussi une dimension sociétale : elle produit de la méfiance qui altère le lien social. Elle entraîne des effets de décomposition et d’implosion. La crise de l’égalité n’est pas seulement un drame pour ceux qui se trouvent relégués en bas de l’échelle ou une sécession de la part des riches. Elle est un problème pour l’ensemble de la société.

Vous craignez une « dénationalisation des démocraties ». Qu’entendez-vous pas là ?

Les pays industrialisés, jusqu’aux années 1980, ont connu une réduction des inégalités grâce à l’État-providence, à l’impôt progressif sur le revenu, à des lois sur le salaire minimum.

La mondialisation creuse les écarts au cœur des États

Aujourd’hui, la mondialisation réduit les inégalités entre pays riches et pauvres, mais creuse les écarts au cœur des États, risquant de créer des nations séparées dans la nation.Aux États-Unis, la désagrégation de la société se lit dans le tissu géographique. Des grands ensembles immobiliers concentrent des personnes qui ont le même type de revenus, les mêmes idées politiques, les mêmes convictions religieuses. Elles constituent des sociétés morcelées qui n’acceptent qu’une solidarité interne à elles-mêmes. Pour éviter le déchirement des démocraties, il est nécessaire de redonner un sens à l’idée de nation. La nation est un espace partagé dans lequel on se reconnaît des dettes mutuelles, un espace de solidarité et de redistribution.

Comment recréer du commun dans un monde où la concurrence et la dureté de la situation économique isole les individus ?

Il faut commencer par refaire société. Si les citoyens ont le sentiment que personne ne joue selon les mêmes règles du jeu, l’engagement de chacun se dissout, comme le montre le cas de la Grèce. Il est donc nécessaire de mener une politique de la réciprocité pour recréer le sentiment de règles partagées par tous. Les citoyens ne sont ni égoïstes ni altruistes, ils veulent que les relations qui les unissent soient réciproques. Cet impératif politique passe par la lutte contre la fraude fiscale, une transparence sur les avantages des différents groupes, une visibilité et un maintien de règles qui assurent de la réciprocité.

Recréer des espaces communs pour le vivre ensemble

Ensuite, pour vivre ensemble, les citoyens ont besoin de moments communs. Actuellement, certains groupes sociaux ne se rencontrent que sous une forme violente. La première priorité pour recréer une société plus commune est une politique de la ville forte. Il faut recréer des espaces communs pour le vivre ensemble. À la Révolution française, Sieyès disait que c’est en développant les places publiques et les trottoirs que l’on fait de la démocratie.Jusqu’en 1848, le vote était toujours un vote d’assemblée, un espace où les citoyens, quel que soit leur milieu, se retrouvaient pour partager un moment. Ces espaces communs existent toujours lors de matchs de football ou de concerts et bals du 14-Juillet. Mais cette convivialité se dissout avec la ségrégation sociale croissante de l’espace. L’absence de politique de la ville engendre de la violence et de la ghettoïsation. Les gens s’enferment dans le communautarisme quand ils n’arrivent pas à exister comme individus.

C’est pourquoi, enfin, il faut mener une politique de la singularité. Dans une démocratie, le principe de respect, de refus de l’humiliation, doit permettre à chacun d’exister.

Que reprochez-vous à la notion d’égalité des chances ?

Il y a une validité au principe d’égalité des chances. Mais donner sa chance à chacun ne peut pas être la philosophie sociale à laquelle se résume la vision d’une société démocratique. L’égalité des chances est loin d’être réalisée. Pour y parvenir, il faudrait abolir l’héritage et considérer les hommes et les femmes comme de purs individus détachés de leurs héritages familiaux et des bénéfices de leur environnement. Pendant la révolution française, certains avaient imaginé des « maisons de l’égalité » où seraient placés tous les enfants à partir de deux ans pour les mettre sur un pied d’égalité. Je doute que cette formule séduise nos concitoyens. Mais même si on la mettait en œuvre, cela ne serait pas acceptable car cela signifierait ensuite la légitimation de toutes les inégalités, même les plus folles.

Vous définissez l’égalité comme une relation plutôt que comme un concept figé ?

Je suis pour une égalité absolue mais pas au sens de l’égalitarisme.

Je suis pour une égalité radicale au niveau de la relation sociale. Cette égalité radicale doit accepter les différences entre les individus. La forme la plus forte de lien entre l’égalité et la différence est le rapport entre les sexes. Que l’homme et la femme soient égaux ne signifie pas qu’ils soient homogènes, la réplique de la même chose, mais que les relations entre eux soient égales.

L’histoire a connu des lectures réductrices de l’égalité. Aux moments où l’idéologie bourgeoise ne voulait pas s’attaquer à la réduction des inégalités, l’égalité a été présentée comme un obstacle à la liberté. À l’inverse, une autre pathologie de l’égalité a été celle du communisme : elle était envisagée comme une homogénéité. C’est une égalité écrasante. Ce n’est pas celle-là qu’il faut rechercher mais bien une égalité dans le rapport social entre les citoyens.

Comment analysez-vous la montée des populismes en Europe ?

Devant la crise de l’égalité que nous vivons, la montée des populismes et de la xénophobie traduit une volonté de rechercher une homogénéité définie sur la base d’une exclusion, celle de l’étranger, de celui qui est différent. Tous les thèmes qu’on voit fleurir aujourd’hui en Europe comme la défense du travail national sont les mêmes qu’au XIX e au moment de la première mondialisation. Aujourd’hui, elle se manifeste même dans des sociétés à État-providence fort, comme dans les démocraties d’Europe du Nord. Le problème est très grave: nous allons vivre une désintégration des démocraties politiques si nous ne parvenons pas à reconstruire des sociétés nationales. C’est le grand enjeu historique des sociétés contemporaines.

La politique de la singularité que vous appelez de vos vœux a un coût alors que les États n’ont plus de marge de manœuvre budgétaire…

À la fin des années 1970, lorsque Raymond Barre était Premier ministre, le taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu était de 65 %. Aujourd’hui aucun parti aspirant à gouverner ne propose un taux de ce niveau.

Le recul devant l’impôt, indicateur d’un sentiment diminué de la vie commune

Ce recul devant l’impôt est l’indicateur d’un sentiment diminué de la vie commune. Si on veut dépenser plus pour le commun, il faut avoir refait société auparavant.La vie des démocraties est de mettre en débat les principes organisateurs de la cohésion sociale, des biens communs, de la dette mutuelle entre les individus, alors que très souvent les responsables politiques font du bricolage budgétaire au coup par coup. À côté de la campagne des candidats, il est important de faire vivre une campagne des idées. Les citoyens, les médias, les milieux associatifs et syndicaux doivent veiller à ce qu’elle soit vivante et pas étouffée par le débat sur le choix du président.