mardi 15 janvier 2013

Le modèle social européen: un château de sable construit avec de l'argent emprunté?

L’euro a survécu à 2012, et ces derniers temps, on a commencé à entendre les dirigeants européens se féliciter de la fin de la crise, comme vient de le faire José Manuel Barroso, le président de la Commission Européenne dans un discours qu’il a donné lundi.

En affirmant que la Banque Centrale Européenne ferait tout ce qui était nécessaire pour sauver l’euro en juillet dernier, Mario Draghi a mis un terme à la hausse continue des taux d’intérêt sur les obligations des pays de la périphérie. Mais les taux de chômage spectaculaires de la zone euro, en particulier en Grèce et en Espagne où plus d’un jeune sur deux est sans emploi, nous rappellent que rien n’a été réglé pour autant. Pour certains, ce sont les politiques d’austérité imposées par l’Allemagne qui sont responsables de l’absence de croissance et du chômage.

Mais pour le Wall Street Journal, c’est le modèle social européen qui ne marche pas, et c’est lui qui a entravé la création d’emplois.

Avant la création de la monnaie unique, les pays européens avaient recours au déficit et à la dévaluation pour dissimuler la panne des créations d’emplois liée à la mise en place d’un Etat-Providence dispendieux. Les avantages sociaux, et notamment les indemnités de chômage généreuses pour les victimes de la stagnation économique et des règles trop rigides des marchés du travail, étaient financés pour une large part avec des emprunts. Pour alléger le poids des remboursements, on organisait des dévaluations, qui présentaient l’avantage corollaire de stimuler la compétitivité des entreprises. Avec la création de la monnaie unique, cette possibilité a été retirée. Mais comme l’euro a été mis en place avec des taux d’intérêt faibles, les Etats ont été encouragés à emprunter massivement.

La découverte des manipulations comptables de la Grèce pour entrer dans la zone euro, et de sa situation économique réelle catastrophique a permis une prise de conscience du problème de l’endettement excessif des autres pays qui en étaient aussi les victimes. On a alors dit que l’Europe ne pouvait plus se permettre de vivre à crédit comme elle l’avait fait sur les dernières années. Mais en réalité, elle n’en a jamais eu les moyens, affirme le Wall Street Journal, et ce qui s’est réellement passé, c’est que les Etats dépensiers se sont trouvés à court de solutions palliatives.

Voici dont le danger présent de l’Europe, et qui va continuer : les budgets sont réduits dans certains Etats, comme en Grèce, et dans certains pays, on parle de réformes. Mais à part l’Allemagne, personne ne veut reconnaitre que c’est le modèle social qui est en faillite, qu’il n’a jamais fonctionné, et que ce à quoi nous assistons, c’est l’arrivée à échéance concomitante de tous les emprunts qui ont été souscrits au cours des décennies pour le maintenir.

La zone euro connait peut-être un répit actuellement, mais à moins de résoudre les problèmes de fond avec plus de réformes des marchés du travail, une réduction de la taille des Etats, et une baisse des impôts, la crise sera de retour sous la forme de troubles sociaux, de populisme, et d’une génération de jeunes gens qui ne savent pas ce que c’est que de trouver un bon emploi, prophétise le Wall Street Journal.

Sur deux fronts

Sur deux fronts

Engagée au Mali, la France ne doit pas négliger un autre front potentiel : son territoire. D’où la décision du gouvernement de renforcer le plan Vigipirate : il s’agit autant de protéger les Français que d’indiquer aux éventuels terroristes qu’ils auront du mal à agir.

Vigipirate est entré dans nos mœurs, au point que nous oublions que ce dispositif est activé en permanence dans notre pays, même s’il est discret et ne se remarque souvent qu’à proximité des gares ou des aéroports parisiens. Les autorités peuvent le faire monter d’un cran, comme ce fut le lors de l’affaire Mehra, au printemps dernier.

Justement, parce qu’existent des personnalités aussi radicales et aveugles que ce jeune islamiste toulousain, il est nécessaire de protéger le sol français alors que nos forces armées tentent d’annihiler la menace extérieure.

La guerre contre le terrorisme n’a rien d’un conflit traditionnel. Chaque rue ou quartier situé à des milliers de kilomètres du champ de bataille « officiel » peut devenir un objectif pour les extrémistes. Il ne s’agit nullement d’avoir peur, mais de prendre des précautions élémentaires. Officiellement, la France compterait sur son sol moins de deux cents individus acquis à la cause d’Al-Qaïda. La plupart sont placés sous surveillance. Reste le risque du commando infiltré de l’étranger, appuyé par des sympathisants non fichés.

Si l’on regarde une carte du monde, on identifie aujourd’hui deux grands foyers de terroristes : l’Afghanistan et le Moyen-Orient d’un côté, le Sahel de l’autre. Depuis la guerre civile en Algérie, dans les années 90, la France est une des cibles privilégiées des fondamentalistes qui veulent déstabiliser l’Afrique du Nord. Nous en avons déjà payé un lourd tribut.

La décision du chef de l’État de voler au secours du Mali débouche sur un affrontement direct. Dans ce domaine, une armée conventionnelle comme la nôtre est capable de porter des coups très durs aux bandes islamistes.

En revanche, nous sommes plus exposés à la menace diffuse d’un attentat. Paradoxalement, les terroristes savent fort bien jouer de tous les avantages de la démocratie qu’ils veulent abattre. Vigipirate est là pour nous rappeler cette fragilité, qui est aussi notre fierté.

Nous devant, eux derrière !

Nous devant, eux derrière !

On sait quand commence une guerre, on ne sait jamais quand et comment elle va finir. Voilà pourquoi il convient d'observer une grande prudence alors que la France, depuis vendredi, est montée en première ligne pour soutenir le Mali, menacé par les groupes djihadistes. Une constatation s'impose : nous sommes entrés de plain-pied dans une vraie guerre de reconquête et non dans une opération de simple police. Cela invite à mettre un silencieux aux déclarations péremptoires et aux satisfecits prématurés. C'est aussi le seul moyen de surmonter les épreuves qui vont fatalement survenir.

Dire cela ne revient pas à remettre en cause le choix de François Hollande. Il a eu raison, sans qu'il soit besoin d'en rajouter sur sa détermination. Il a pris une décision qu'il ne pouvait pas… ne pas prendre ! Reste maintenant à assumer. On voit poindre, aujourd'hui, les premiers motifs d'inquiétude. On découvre que les groupes islamistes sont davantage rompus aux combats et mieux armés que prévu. Et puis, comme on pouvait le redouter, les « supplices » de la guerre psychologique ont commencé (menaces d'attentat en France, publication « odieuse » de la photo d'un soldat français tué).

Dans ce contexte, la solitude pourrait rapidement nous peser. « Nous n'avons pas vocation à agir seuls », a cru bon de préciser Laurent Fabius. C'est qu'effectivement, on ne se bouscule pas au portillon pour nous aider autrement que par apport de moyens logistiques, médicaux, humanitaires. Si vraiment la France a engagé une guerre au nom de l'éradication du terrorisme, et non par intérêt particulier, on ne voit pas pourquoi la coalition internationale (Europe et ONU) se dispenserait d'engagement sur le terrain.

Bref, les encouragements unanimes nous vont droit au c'ur, mais ils ne sauraient suffire, compte tenu des difficultés de constitution d'une armée africaine efficace. Il est bien que tout le monde soit derrière nous mais… pas trop loin quand même !

La phobie ecclésiale de la « récupération » politique

La phobie ecclésiale de la « récupération » politique

Sous le titre « L’Eglise catholique entre prudence et résistance », avec un sous-titre encore plus éloquent :« Les évêques adoptent un profil bas pour ne pas être récupérés politiquement », voici cette analyse de Jean-Marie Guénois dans Le Figaro au sujet de la grande manifestation contre la dénaturation du mariage :

« … (l’Eglise) a paradoxalement tout fait pour ne pas apparaître comme une force d’opposition “politique”, au sens d’un parti, mais “éthique” au sens d’une entité morale. C’est toute la force de la manifestation de dimanche, mais aussi son risque d’être récupérée. Et par là, son ambiguïté possible dans le cadre d’une stricte lecture politique. Ce qui explique, précisément, cette parcimonie épiscopale. En “aucun cas”, affirme le cardinal Vingt-Trois, l’Eglise catholique ne veut tomber dans un piège politique. Après avoir mis hors-jeu l’accusation d’homophobie, l’Eglise catholique doit toutefois à présent éliminer le reproche de “faire de la politique”. »

Cette (autre) « phobie » de la « récupération politique » a quelque chose d’autant plus pathétique qu’elle ne s’exerce toujours que dans un sens unilatéral : en direction de la « droite » et l’« extrême-droite » ainsi désignées par la gauche dominante. Les évêques n’exprimaient pas la même crainte, par exemple, vis-à-vis de la gauche, lorsqu’ils « se manifestaient » ouvertement contre la politique d’immigration du gouvernement supposé de droite sous Sarkozy ou quand ils faisaient de Jacques Delors un modèle a posteriori de l’esprit du Concile ! On se souvient en revanche de cette autre peur significative de Mgr Jean Honoré (alors président de la Commission épiscopale du monde scolaire et universitaire) pendant le combat pour la liberté de l’enseignement catholique sous Mitterrand : « Ce que vos évêques redoutent… Si (le pouvoir actuel) devait succomber à une crise dont l’origine apparaîtrait imputable d’abord à la défense de l’enseignement privé, ce serait pour l’avenir un risque considérable. A la fois pour l’école catholique, pour les catholiques de France, pour l’Eglise. Dans la “mémoire historique” de la nation, un gouvernement serait tombé à cause de l’école catholique. Et ce gouvernement était celui qui portait les espoirs des couches populaires du pays ! » (1)

Comme l’« homophobie », la « récupération » est un mot dialectique, épouvantail inventé par l’ennemi pour faire peur et neutraliser dans un seul sens. La « récupération » temporelle d’une saine mobilisation par Civitas fait peur à beaucoup d’évêques (2), mais moins celle de Frigide Barjot. Non pas parce que cette dernière offre une surface ou une crédibilité sociale et ecclésiale plus large que Civitas, comme dit Mgr Aillet (Présent de samedi), mais parce que sa « récupération » médiatique se revendique comme aconfessionnelle et apolitique. Mais en quoi ladite « récupération » de cette large mobilisation par des mouvements ou des partis réputés « à droite », se coalisant ensemble avec les associations du pays réel, serait-elle gênante ou honteuse dans la mesure où, selon notre régime actuel, cela demeure le moyen le plus direct et le plus efficace pour faire tomber une loi contre nature ? La retirer sans s’attaquer au gouvernement en place (de gauche) qui la porte, s’avère trop souvent être un leurre comme on a pu le constater dans le passé, notamment avec la liberté de l’enseignement.

Cette stratégie non seulement de dépolitisation mais aussi de déconfessionnalisation de la religion n’est pas propre cependant à l’Eglise catholique. Elle a été paradoxalement avalisée, nous l’avons déjà signalé, en septembre dernier par la Conférence des représentants des cultes en France (CRCF) qui les réunit tous, dont Mohammed Moussaoui, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) : culte théocratique par nature ! Elle a été fermement réitérée à l’issue de la cérémonie des vœux avec François Hollande par le grand rabbin Gilles Bernheim (Présent du 10 janvier). Lequel l’a encore redit vendredi dernier sur Europe 1 : « Je refuse l’idée d’une coalition des religions contre cette loi. Cela donnerait l’impression que les religions monothéistes s’opposent au pouvoir, notamment du Parti socialiste, ce qui n’est pas le cas ! »

Le parallèle de cette citation du grand rabbin avec la triste formule historique du futur cardinal Honoré, cité plus haut, est frappant. Ce qu’il faut bien appeler aujourd’hui cette connivence des religions de France entre elles et avec le socialisme au pouvoir, au point d’exclure en l’occurrence le plus sain et légitime œcuménisme en matière de loi naturelle (résumée par le Décalogue) sous le prétexte de « ne pas faire de la politique », vient mettre un léger bémol sur le changement cardinal dont nous parlions hier. Il demeure en effet chez nos prélats certains tics mentaux, dictés par la pensée unique et manipulatrice de l’adversaire, dont il faudrait vraiment se libérer. Sans offenser pour autant la saine et légitime laïcité de l’Etat et la juste distinction des ordres temporel et spirituel…

(1) On se souvient alors du dessin de Chard montrant un évêque intimant à l’immense manif des parents de l’école libre un énorme CHUT !

(2) Ils ont dénoncé pareillement la « récupération » de Jeanne d’Arc par le Front national, le seul grand mouvement politique alors à lui rendre hommage. Comme si les autres ne pouvaient pas se l’« approprier » également, la « récupérer » conjointement dans une allégeance non exclusive, coopérant au bien commun national, une bonne cause n’appartenant par nature à personne mais à tous, en les dépassant !

Menace en retour

Menace en retour

ce n’est pas la première fois que la France figure dans le viseur des terroristes. Mais elle a été rarement aussi isolément ciblée. Assimilée à la seule nation occidentale assez téméraire pour porter le fer dans la plaie djihadiste, la France se retrouve dans la position d’ennemi numéro un des fanatiques armés.

C’est une bonne raison de ne pas prendre à la légère les exhortations sur le web à frapper les symboles nationaux. L’autre motif légitime d’inquiétude vient de ce que le propre des terroristes est de n’avoir pour territoire d’action que celui de leurs adversaires. Souvent parasites, clandestins ou fauteurs de conflits dans leurs zones d’implantation, les groupes terroristes ont pour ambition d’exporter leur lutte sanglante. Privez-les de leurs bases, comme au Mali, ils désigneront d’emblée, par substitution, un autre terrain de violence, en l’occurrence la France.

La peur étant mauvaise conseillère, il faut écouter et croire les experts qui estiment le djihad à court de moyens et de structures opérationnelles… pour le moment. Mais l’ancienneté des menaces contre la France, tout comme l’immense variété des représailles possibles contre des représentations ou intérêts français dans le monde, doivent imposer la plus grande vigilance.

L’affaire Mehra a montré que, y compris dans l’Hexagone, il est possible d’armer et d’actionner à distance des bombes humaines à retardement : des fous de guerre, isolés en France mais entraînés à l’étranger, pourraient saisir dans l’intervention au Mali le prétexte de sortir de l’anonymat.

C’est toute l’ambiguïté de la situation imposée au pays : pour avoir pris le risque de désamorcer le risque hors de ses frontières, la France doit aussi se défendre, sur son propre sol, de la menace exercée en retour.

Tous les pièges de la guerre

Tous les pièges de la guerre

A priori, le récit des événements des quatre derniers jours est limpide. Après des mois de surveillance et d'activité diplomatique, la France a décidé d'intervenir au Mali. La progression vers le sud des groupes armés qui terrorisent le Nord depuis un an a motivé ce choix. Bamako risquait de tomber aux mains des seigneurs islamo-mafieux de la guerre du Sahel, comme en son temps Kaboul aux mains des Talibans. Il fallait intervenir.

En quatre jours, le déroulé des événements a été logique. Face au risque de voir les groupes terroristes s'emparer de Mopti et s'ouvrir ainsi la route de Bamako, Paris a décoché ses attaques aériennes. Enrayant, et c'est le premier de ses trois objectifs déclarés, l'avancée des guerriers et les traquant même, depuis dimanche, sur leurs bases arrière au nord et à l'ouest du Mali. Là s'arrête la simplicité du récit.

Car si la France dispose d'un soutien « presque unanime » (Laurent Fabius) de la communauté internationale, elle se retrouve également un peu esseulée en première ligne de la guerre au terrorisme. Triplement exposée et pour l'instant sans le soutien nécessaire à ce type d'opération.

La première menace est purement stratégique, c'est le risque d'enlisement. La question de la sortie d'un conflit, ce que les Américains appellent l'exit strategy, se pose, en fait, dès l'entrée en guerre. Qu'allons-nous faire sur ce théâtre d'opération ? Dans quels buts ? Avec quels moyens ? Réagir à un casus belli et déployer des frappes aériennes est assez simple. Restaurer l'État malien est plus complexe. Stabiliser le nord du Mali, encore davantage.

Soutien diplomatique croissant

Pour l'heure, Paris bénéficie d'un soutien diplomatique très vaste et logistique croissant. Même l'Algérie, dont l'action a par le passé été pour le moins ambiguë vis-à-vis de ces groupes armés, collabore. Elle a autorisé le survol de son territoire et veille à fermer sa frontière au sud. Mais le temps des frappes va vite passer. Un millier de soldats français sont déjà sur place, illustration de l'impossibilité de faire marche arrière, une fois le conflit enclenché. Et la force ouest-africaine, en cours de constitution, risque fort d'être aussi impuissante à pacifier le Mali qu'elle ne l'a été à intervenir dans l'urgence.

La deuxième menace, c'est la nature même de l'adversaire. Une hydre multiforme en permanente recomposition. Un réseau qui a collecté autant les armes de la guerre libyenne que celles de l'armée malienne ou du marché noir international. Unissant les souches algériennes du terrorisme salafiste aux revendications sahélienne au nom d'un même ciment, le djihad. Une guerre qui a besoin d'un ennemi. La France est une cible toute désignée. Par son passé colonial, les intérêts de sa filière nucléaire au Niger. À présent, du fait de son intervention militaire. Les otages encore détenus savent le prix de ces symboles.

Enfin, la menace est aussi intérieure et les responsables de l'antiterrorisme ne la sous-évaluent pas. Elle n'est pas nouvelle, mais le conflit malien peut réactiver des réseaux dormants. Dans l'Hexagone comme à l'étranger.

Bien que diplomatiquement très bien préparée, l'intervention française ne devait pas avoir lieu sous cette forme. C'est une intervention internationale que Paris souhaitait, lucidement d'ailleurs, pour éviter tous ces pièges. Elle n'y est pas parvenue avant. Il lui faut y parvenir maintenant. Sous peine d'enlisement.

Liberté économique : la France à nouveau mal classée

La version 2013 de l'Index of Economic Freedom vient d'être publiée. La France arrive 62e dans ce classement qui mesure la liberté économique dans le monde.

Un nouveau classement et une nouvelle confirmation de ce que vous pouvez lire sur Contrepoints : loin de souffrir de trop de libéralisme, la France est au contraire un des pays développés dans lesquels la liberté économique est la plus en danger. Selon l'Index of Economic Freedom publié chaque année par la Heritage Foundation et le Wall Street Journal, la France est ainsi le 62e pays au monde le plus libre économiquement, entre la Thaïlande et le Rwanda.

Le rapport 2013 sur l’indice de liberté économique couvre 185 pays et en classe 177 sur base de dix facteurs spécifiques de liberté économique (commerce, commerce international, fiscalité, taille du secteur public, monnaie, investissement, finance, droits de propriété, corruption et liberté du travail). L’ensemble de ces dix libertés offre ainsi une description empirique du degré de liberté économique d’un pays.

Si la position de la France s'est légèrement améliorée en 2012, c'est uniquement en raison de l'évolution positive d'un indicateur (investment freedom), dont on voit mal comment il pourrait évoluer autrement que négativement dans le futur avec Arnaud Montebourg au gouvernement. La France bénéficie également d'une grande liberté commerciale, permise par l'Union Européenne.

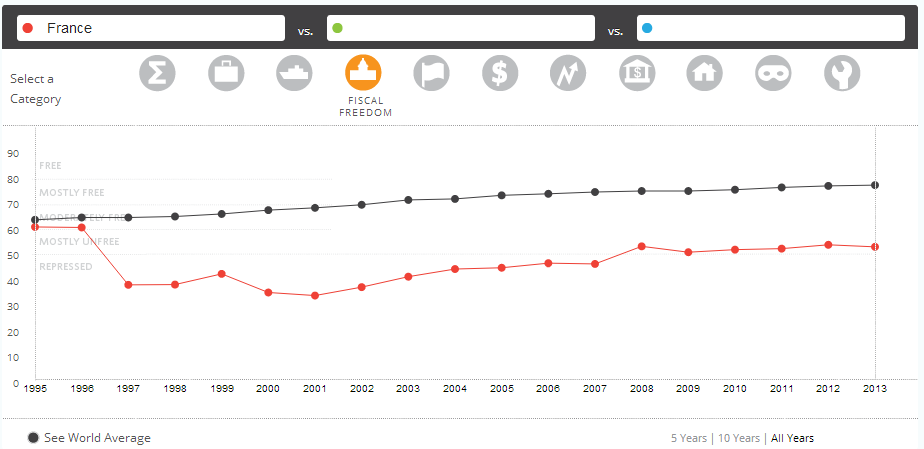

À l'inverse, le degré de fiscal freedom (poids de la fiscalité), classe la France dans les pires pays au monde :

Pire, la dépense publique met la France quasiment au plus bas, dans les repressed economies. Un indicateur intéressant car il représente le niveau réel auquel la fiscalité devrait être si on ne reportait pas la dette sur les générations futures :

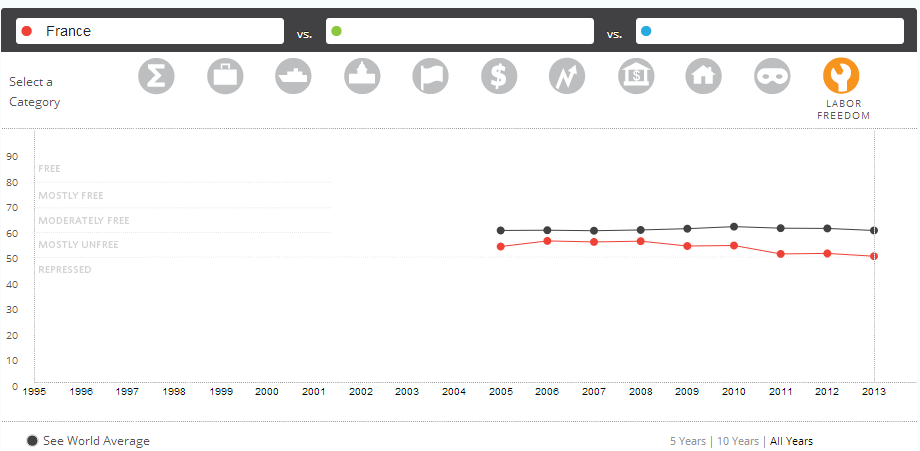

De même, la liberté du travail en France est très en dessous de la moyenne mondiale et classe la France dans les repressed economies :

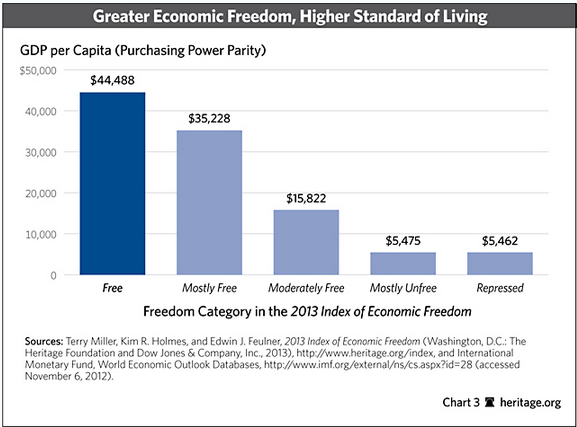

Le chômage connaît une croissance constante depuis près de deux ans, alors que la liberté du travail est au plus bas. Coïncidence ? Pas vraiment, puisque l'Index of Economic Freedom, fondé sur l’enquête et l’analyse des politiques économiques à travers le monde, a clairement démontré le lien entre liberté économique et prospérité. Une image suffit à le montrer : plus l'économie d'un pays est libre, plus son PIB est élevé.

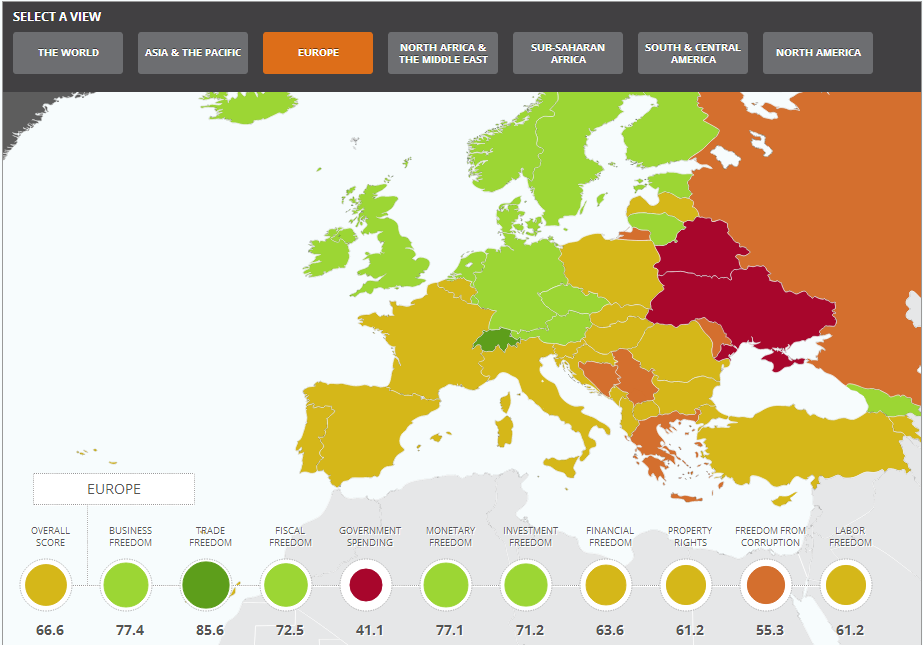

Si l'on regarde l'Europe, on observe ainsi sans problème la limite entre l'Europe du Nord, plus libre et plus prospère, et l'Europe du Sud, moins libre et en crise :

Difficile de ne pas voir l'évidence : la France est plongée dans le marasme actuel, non qu'elle manque d’État, mais parce que l’État tue la liberté économique ! Un message que l'observation objective des faits montre chaque jour, mais que les dirigeants se refusent à entendre.

Taxons l'emploi ! Comme pour les clopes, ça motivera les taxés à arrêter

Les négociations furent dures, les tractations âpres et longues, mais le résultat est là : le syndicat de patrons et les syndicats de salariés ont finalement trouvé vendredi soir un accord visant à relancer l'emploi. Et cet accord fut trouvé juste avant que l’État n'intervienne, ce qui aurait immanquablement marqué le début d'une opération de carpet bombing juridique qui se serait terminé dans un bain de sang économique. Maintenant, y a-t-il réellement de quoi se réjouir comme le fait toute la presse ces derniers jours ?

Déjà, à partir du moment où la presse semble unanime sur un sujet, c'est qu'il existe probablement une bonne et solide raison de craindre le pire. L'impression est confirmée lorsque les appareils syndicaux signataires se félicitent eux-mêmes de l'accord trouvé et que le MEDEF déclare, entre deux rots d'une digestion rendue difficile par de capiteux nectars engloutis pendant ces pénibles réunions d'apparat, déclare benoîtement :

"Les partenaires sociaux ont placé la France en haut des standards européens en matière de marché du travail et de relations sociales. L'accord auquel ils sont parvenus est tout sauf un accord a minima."

Dans le fond, on entend nettement les gens lucides pouffer amèrement, sentant qu'en définitive, la facture leur sera adressée : imaginer que la France puisse, avec un accord syndical, se retrouver du jour au lendemain "en haut des standards européens en matière de marché du travail et de relations sociales", c'est une façon assez phénominable de se moquer du monde en dolby surround. Et il n'y a pas besoin de faire appel aux deux éternels non-signataires des gaudrioles syndicales, FO et CGT, émanations momifiée d'un syndicalisme du 19ème siècle, qui n'hésitent évidemment pas à dire tout le mal qu'ils pensent de ces vilains accords signés sans eux.

En pratique, il suffit d'éplucher les propositions phares qui se dégagent des discussions pour comprendre que la France sociale et salariale va continuer de trotter allègrement dans la mauvaise direction et qu'elle vient d'ajouter une paire d'enclumes supplémentaires à ses chevilles déjà bien encombrées.

Par exemple, quel organe de presse ne déverse pas des brouettées de louanges lorsqu'il s'agit d'évoquer les mutuelles collectives ? Le nouvel accord imposera en effet qu'au plus tard le 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront en proposer une et prendre la moitié du coût en charge. Et bien évidemment, ceci est présenté comme une avancée magnifique et extraordinaire pour le salarié français, voire une victoire personnelle de Hollande. malheureusement, si l'on peut éventuellement minimiser le coût de la mesure en se disant qu'une mutuelle d'entreprise ne sera pas trop chère et permettra une meilleure couverture des salariés, force est de constater que cela reste tout de même une charge supplémentaire pour les entreprises, et une décision collective de plus imposée au salarié ; ce dernier n'y trouvera pas systématiquement son bonheur, loin s'en faut.

Encore une fois, tout montre qu'on a troqué une part de liberté des entrepreneurs et des salariés pour une sécurité collective imposée. Comme il s'agit d'un mouvement global de la société française, personne n'y trouvera à redire, mais le malheur socialiste est justement fait de ces micro-compromissions qui aliènent toutes un peu plus l'individu. Accessoirement (et ça, personne n'en parle), si l'on pousse aussi vigoureusement les mutuelles d'entreprises, c'est bien devant l'état catastrophique de l'assurance maladie de base dont les cotisations augmentent à mesure que la couverture et la qualité se réduisent comme peau de chagrin.

Un autre point de cet accord, qui a d'ailleurs pas mal focalisé l'attention, est le principe d'une taxation des contrats courts, qui prévoit de porter les cotisations employeurs à l'assurance chômage de 4 à 7% pour les contrats d'une durée inférieure à un mois et à 5,5% pour ceux d'une durée comprise entre un et trois mois, avec quelques exceptions (CDD de remplacement, contrats saisonniers et CDD d'un salarié ensuite en CDI). En contrepartie, un contrat à durée indéterminée conclu pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans serait exonéré des cotisations d'assurance chômage pendant une durée de trois mois, s'il se poursuit au-delà de la période d'essai.

L'idée est ici transparente : inciter les entreprises à embaucher des jeunes en contrats longs, et notamment en défavorisant les contrats courts. On retrouve la même idée avec les temps partiels : il ne devrait plus être possible de proposer un contrat de travail inférieur à 24 heures par semaine.

Cependant, comme la raison intrinsèque (difficultés à licencier lorsque le candidat ne convient finalement pas ou plus au travail, nécessaire adaptation de la masse salariale à l'activité, qui n'est pas toujours cyclique ou saisonnière) qui pousse les entreprises à recourir aux contrats courts n'a été modifiée qu'à la marge, on peut s'attendre à un changement très pastel dans les comportements des entrepreneurs à ce sujet.

Cependant, comme la raison intrinsèque (difficultés à licencier lorsque le candidat ne convient finalement pas ou plus au travail, nécessaire adaptation de la masse salariale à l'activité, qui n'est pas toujours cyclique ou saisonnière) qui pousse les entreprises à recourir aux contrats courts n'a été modifiée qu'à la marge, on peut s'attendre à un changement très pastel dans les comportements des entrepreneurs à ce sujet.

De surcroît, l'ensemble du dispositif revient de facto à accroître le coût des contrats courts pour l'employeur. Tant que ce coût reste inférieur au bénéfice retiré par une embauche, on peut espérer que les CDD continueront de fleurir. Dès lors que ce n'est plus le cas, on peut s'attendre non pas à un basculement sur des CDI ; c'est, certes, le rêve humide de nos constructivistes syndicaux, mais c'est évidemment contraire à la bête logique économique, le CDI restant encore bien plus contraignant que le CDD. À l'évidence, à force d'ajouter des coûts (sociaux ou financiers) sur le CDD, ceux-ci s'approchent du moment où l'embauche n'aura tout simplement pas lieu du tout. Le nombre de chômeurs va donc mécaniquement augmenter, sous les pleurnichements de nos syndicalistes des deux bords (patronat et salariat) qui ne comprennent pas que les grands accords génériques ainsi pondus ne conviennent absolument pas à faire retrouver la moindre souplesse au tissus économique français qui a besoin, en pratique, d'exactement le contraire.

On peut ajouter à ces fausses bonnes surprises le fait qu'au-dessus de 9 licenciements économiques, l'entreprise devra engager un plan de sauvegarde de l'emploi. Youpi ! Plus de paperasserie, voilà qui réjouira évidemment le futur entrepreneur qui sommeille (pour ne jamais se réveiller) chez les Français les plus inconscients.

C'est donc devant ce mélange de bricolages hasardeux et de bonnes intentions dont on doute qu'elles pourront, à elles seules, redresser les courbes de l'emploi en France, que toute la presse applaudit plus ou moins chaudement les syndicats pour avoir enfin réussi à trouver un terrain d'entente. Mais ce n'est évidemment pas le plus triste. Parce que l'accord signé et ratifié par le Parlement (voilà qui promet encore quelques péripéties juteuses), l'application de ces textes promet quelques grands moments de flous : entre les juges des prud'hommes souvent souples et intelligents et une inspection du travail bien finaude qui ne manquera pas d'oublier de se mettre à la page, on sait déjà que la moindre souplesse que ce texte aurait pu envisager d'introduire dans un code du travail pléthorique sera en pratique enfouie sous des monceaux de jurisprudence au mieux contradictoire et indécise, au pire farouchement opposée.

Il faut se résoudre à l'évidence : les accords syndicaux donnent une assez bonne image de la vie sociale et de l'emploi en France. Des décisions sont prises en petit groupe, qui descendent de très haut, impliquent tout le monde (qu'il soit d'accord ou pas), et viennent s'empiler à des pratiques, des jurisprudences et des codes déjà touffus que personne n'ose seulement dépoussiérer. Je vois mal une victoire ou une avancée quelconque dans cette nouvelle strate de complexité.

Baguette de pain et exception culturelle

Depuis le passage à l'euro, le prix de la baguette de pain n'a-t-il pas explosé ? Les boulangers ne se font-ils pas exagérément de l'argent sur le dos des consommateurs ?

Commentaire lu sur internet : « Si on se rappelle, avant l'euro, la baguette était à 1 franc. Depuis l'euro, elle est à 1 euro, soit 6,55 francs. Lorsque le prix du blé a fortement grimpé, il y a quelques années, les boulangers ont répercuté la hausse. Lorsque les cours se sont ensuite effondrés, les boulangers ont oublié de répercuter la baisse... Alors, ils ont fait des économies sur le dos des clients. Refusons une nouvelle hausse... »

Vous avez sans doute déjà lu des commentaires de ce type et peut-être même partagez vous le sentiment de ce commentateur. Ce qui est exprimé ici, c’est une défiance très forte vis-à-vis de la concurrence ; l’idée selon laquelle, dans une économie de marché, les entreprises privées peuvent fixer et augmenter les prix comment elles le souhaitent. C’est une des nombreuses facettes de l’anticapitalisme à la française ; cette part de notre exception culturelle qui trouve sa source, au moins en grande partie, dans une ignorance désarmante des faits et mécanismes économiques.

|

| Image du grand Willy Ronis |

Dissonances cognitives

Commençons par corriger les chiffres évoqués par l’auteur de ce commentaire. Juste avant l’introduction de l’euro, en décembre 1998 [1], le prix moyen d’une baguette de pain de 250g [2] en France métropolitaine n’était pas de 1 franc mais plutôt de 4 francs et 5 centimes. Aussi surprenant que ça puisse vous sembler, la dernière fois que vous avez payé votre baguette 1 franc, c’était probablement vers 1975 ; en 1980, elle coûtait déjà 1,67 francs en moyenne.

Par ailleurs, le prix actuel d’une baguette en France métropolitaine n’est pas de 1 euro mais plutôt de 88 centimes d’euros [3]. La baguette à 1 euro, c’est sans doute à Paris ; chez moi, en plein centre de Marseille, je la paye 80 centimes. En d’autres termes, « depuis l’euro », la hausse du prix moyen de la baguette n’est pas de 556% comme semble le croire notre commentateur mais plutôt de 42% (de 62 à 88 centimes d’euros).

Une augmentation du prix de la baguette de 42% sur 14 ans, ça correspond à une croissance annuelle de 2,5%. C’est loin d’être négligeable, bien sûr, mais est-ce plus qu’à l’époque des francs ? Eh bien non : de 1980, deux ans après la libéralisation (toute relative) du prix du pain [4], à décembre 1998, le prix moyen de la baguette est passé de 1,67 à 4,05 francs ; soit une augmentation de 5% par an – c'est-à-dire deux fois plus que « depuis l’euro ».

La baguette monte ou l’euro baisse ?

Lorsque notre commentateur écrit « 1 euro, soit 6,55 francs », il commet une erreur de raisonnement très courante : celle qui consiste à croire que, si nous avions gardé notre ancienne monnaie nationale, la valeur de cette dernière ne se serait pas érodée depuis 1999. C’est pour le moins douteux ; en réalité, la valeur du franc, comme celle de l’euro depuis 14 ans, n’a jamais cessé de baisser : c’est ce qu’on appelle l’inflation.

Il faut bien comprendre que dire qu’une baguette vaut 2 francs est strictement équivalent à dire qu’un franc vaut une demi-baguette. Dès lors, si le prix de votre baguette passe à 4 francs, vous n’avez aucun moyen de savoir si c’est la valeur de votre pain qui a doublé ou si c’est la valeur du franc qui a été divisée par deux. C’est pour cette raison que, pour évaluer l’inflation, on utilise un panier de prix qui permet de distinguer ce qui est spécifique à chaque produit de ce qui est commun à tous : la monnaie dans laquelle ils sont exprimés.

Ainsi, si l’on retient la composition du panier qu’utilise l’Insee pour calculer son indice des prix à la consommation, les prix exprimés en euros ont augmenté de presque 26% depuis janvier 1999 ; ce qui revient à dire que la valeur de l’euro a baissé de 21%. De la même manière, exprimé en francs du 1er janvier 1999, la valeur d’un euro actuel n’est plus de 6,55957 francs (1999) mais d’environ 5,21 francs (1999).

En d’autres termes, sur une augmentation de 42% du prix de la baguette depuis janvier 1999, on peut déjà attribuer environ 26% à l’inflation ; c'est-à-dire à l’érosion de la valeur de l’euro. Il va de soi que nos amis boulangers, meuniers et agriculteurs n’y sont absolument pour rien ; si vous avez absolument besoin d’adresser vos plaintes à quelqu’un, vous devriez plutôt chercher dans les étages de l’Eurotower à Francfort-sur-le-Main.

Sus aux spéculateurs !

La deuxième partie de l’intervention de notre commentateur est aussi très symptomatique d’une de nos petites exceptions culturelles : à chaque fois que le prix de quelque chose augmente, nous avons coutume, nous autres Français, de lancer la chasse aux « spéculateurs ». La tradition est ancienne ; déjà lorsque Turgot voulu libéraliser le commerce du grain, un certain nombre de meuniers et de boulangers furent accusés d’être des « accapareurs » (les spéculateurs de l’époque) et certains le payèrent même de leur vie.

La première chose que l’on pourrait répondre à notre commentateur c’est que le prix du blé c’est – à tout casser – 6% du prix d’une baguette. Autant dire que les variations du cours du blé n’ont qu’un impact marginal sur le prix de vente. En réalité, ce que reflète l’augmentation du prix réel – c'est-à-dire ajustée de l’inflation – de la baguette c’est surtout le coût du travail (notamment les 35 heures), la facture énergétique et le loyer de nos boulangers. De fait, si la marge que réalise votre boulanger sur ses baguettes est sans doute largement inférieure à 8 centimes, c’est tout simplement parce qu’il a des concurrents.

Depuis 1981, les World Value Surveys, qui couvrent 90% de la population mondiale, mesurent (notamment) l’idée que se font nos contemporains sur les bénéfices qu’ils tirent de la concurrence. Le résultat est sans appel : au classement mondial des pays où les gens expriment la plus forte défiance vis-à-vis de la concurrence, la France arrive seconde (juste derrière la Thaïlande) et le jugement de nos compatriotes ne cesse de se dégrader depuis 30 ans.

---

Sur le web.

Sur le web.

Notes :

- Même si la mise en circulation des pièces et des billets en euro n’est intervenue que 3 ans plus tard, nous sommes passés à l’euro le 1er janvier 1999. C’est à cette date que la franc français a cessé d’être une monnaie autonome et que sa conversion avec l’euro a été fixée à 6,55957 francs pour 1 euro. ↩

- Jusqu’en 1970, la baguette pesait 300 grammes. ↩

- Plus précisément 3,51 euros le kilo soit 87,75 centimes la baguette (source : Insee, décembre 2012). ↩

- Arrêté n°78-89 P du 9 août 1978. Dès l’année suivante, l’État cherchera néanmoins à reprendre le contrôle des prix au travers d’une série de dispositifs. Il faudra attendre le 1er janvier 1987 pour que rentre en vigueur l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 qui restaure la liberté totale des prix. ↩

Inscription à :

Commentaires (Atom)