jeudi 29 janvier 2015

Demis Roussos, la variété internationale pleure l'enfant d'Aphrodite

L'interprète de "Rain and Tears" est mort ce week-end à Athènes. Retour sur la carrière d'un apôtre grec, mais né en Égypte, de la world music.

On n'entendra plus son timbre aigu qui cadrait mal avec son physique imposant. Demis Roussos, qui a été pendant des décennies l'une des grandes voix de la variété internationale, aussi célèbre pour ses tubes que pour sa silhouette imposante et ses tenues bariolées est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Athènes quelques heures avant les élections législatives dans son pays. Il connut une gloire internationale avec le groupe Aphrodite's Child, dont il fut le chanteur et le bassiste. "Rain and Tears", composée par Vangelis avec des paroles de Boris Bergman, fut dans le monde entier l'une des chansons phares de 1968. Le look chemises à fleurs de ses interprètes fait aujourd'hui encore la joie des rétrospectives télé... Au début des années 1970, Roussos entame une carrière solo et chante dans trois langues. Grâce à des tubes comme "We Shall Dance" (1971), "Loin des yeux loin du coeur" (1978), "Quand je t'aime" (1987) et "On écrit sur les murs" (1989), on estime que Demis Roussos - de son vrai nom Artémios Ventoúris Roúsos - a vendu près de 60 millions de disques à travers le monde au cours de sa carrière.

Né en juin 1946 à Alexandrie en Égypte, il passe son enfance au sein d'une communauté orthodoxe, dans une ville et un pays musulmans. De ce fait, il est imprégné de musiques grecque et arabe. Attiré par le chant, il fait partie du choeur de l'Église orthodoxe grecque d'Alexandrie : il y chante durant cinq années en tant que soliste et, parallèlement, il étudie le solfège et apprend à jouer de la guitare et de la trompette. Son enfance se passe normalement jusqu'à ce que sa famille perde ses biens durant la crise du canal de Suez et décide finalement de quitter l'Égypte, cinq ans plus tard, pour partir s'installer dans sa patrie d'origine en 1961.Attentats à Paris : le rôle des médias en question

Lors de ces trois journées du 7, 8 et 9 janvier, les spectateurs et lecteurs ont été abreuvés d'informations. Ceux qui le souhaitaient ont pu vivre en direct les événements. Est-ce un progrès ?

Jean-Marie Charon (1) : C'est un état de fait avec lequel il va falloir faire, y compris parce que les médias ne sont plus les seuls à avoir la main. Quelques minutes après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, des vidéos et messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La question est plutôt de réfléchir sur la manière de conduire le traitement de ces événements pour les médias, y compris lorsqu'ils sont en traitement en continu. C'est vrai que, là, il y a des problèmes qui se retrouvent de manière récurrente, mais aussi des solutions intéressantes telles que ces live-tweets (sur Le Monde.fr par exemple) où les internautes peuvent questionner les journalistes et obtenir l'état des faits validés et mises en perspective, explications, etc.

Le soir même de la tuerie de Charlie Hebdo, les noms des terroristes et celui d'un supposé troisième homme circulent sur les réseaux sociaux. Leur reprise par certains médias déclenche l'ire de plusieurs observateurs. Comment concilier dans un monde médiatique la lenteur d'une enquête et l'urgence de l'actualité ?

Il est vrai que le rythme même de l'information en continu pose des problèmes particuliers lors d'événements graves en train de se produire : vacuité de nombre de témoignages, recours à des experts autoproclamés, reprises de rumeurs. Cependant, si la réflexion et la discussion doivent avoir lieu au sein des rédactions, entre journalistes ou dans des lieux de débats comme ce sera le cas lors d'Assises du journalisme au mois de mars à Paris, il ne faut pas non plus oublier d'interroger la question des sources. Les journalistes n'obtiennent pas d'eux-mêmes les noms des présumés terroristes ni le fait qu'il y aurait plusieurs otages. Ici se retrouve la question sensible de la relation entre journalistes spécialisés dans les faits divers ou police-justice et des policiers, des gendarmes, leurs hiérarchies, voire les entourages des ministres de tutelle. Sur de gros faits divers, des procédures ont été trouvées en tâtonnant, après les affaires Grégory, Outreau, etc. Toujours faillibles et à affiner. La même chose doit se produire pour les affaires de terrorisme.

Quand l'homme caché dans l'imprimerie de Dammartin affirme "j'ai été plutôt chanceux qu'ils n'aient pas été tenus au courant des informations", faisant référence à "certains médias qui apparemment auraient diffusé qu'il y avait un otage caché", difficile de ne pas se remettre en question. Y a-t-il une irresponsabilité médiatique aujourd'hui ?

Il y a incontestablement un problème de compétence et de responsabilité journalistique, à commencer par les hiérarchies. Mais, une fois encore, cette information venait obligatoirement de sources policières, de la gendarmerie ou de politiques, voire des trois à la fois. La tendance des dernières années a souvent été dans nombre de rédactions de privilégier chez les journalistes les qualités d'agilité, de réactivité et de polyvalence, aux dépens de spécialisations. La question s'était déjà posée à propos des traitements des crises des banlieues et continue de se poser d'ailleurs. Sur des sujets aussi sensibles et complexes, les rédactions ne peuvent faire l'économie de spécialiser et former dans la durée des journalistes capables d'anticiper des situations, qui vont se dérouler à un rythme et dans des conditions infernaux, de faire appel aux bons experts et aux sources les plus fiables.

À nos détracteurs qui nous reprochent d'avoir trop donné à voir, à lire, nous, journalistes, rétorquons souvent que nous répondons à une demande du public, habitué désormais à l'information en temps réel. S'agit-il là d'une déresponsabilisation facile de notre part, selon vous ?

Il est évident que les logiques de concurrence pour l'audience maximum ne sont pas absentes. Cependant, le sujet s'est déplacé à propos de ces événements. Les médias n'ont plus le monopole : les faits, les images, les témoignages circulent sur les réseaux sociaux et ceux-ci sont devenus également des instruments pour tous les acteurs de propagande et de désinformation. Cela a pu être observé lors d'événements internationaux en Iran, en Tunisie, en Égypte, etc. Les médias ne sont pas exonérés pour autant d'une réflexion déontologique. Au contraire, leur rôle social, la confiance de leur public tiendront de plus en plus dans leur capacité à sélectionner et à valider les informations sur ces événements.

Quel aurait été un traitement équilibré de ces événements ?

Je ne suis pas journaliste et encore moins en position de vouloir donner des leçons de journalisme. La réflexion est à mener au sein de la profession, notamment dans des lieux ad hoc qui dépassent la frontière de chaque rédaction, telle cette édition spéciale des Assises du journalisme.

Fallait-il diffuser les images violentes de l'assaut de l'Hyper Cacher et de la mort d'Amedy Coulibaly ? N'est-ce pas prendre le risque de transformer, le temps d'une image et aux yeux d'un public dubitatif, un terroriste en martyr ? Cette scène alimente depuis les théories complotistes les plus farfelues selon lesquelles il aurait été tué pour ne pas révéler les noms de ses véritables chefs.

Là encore, il faut repartir du fait que ces images auraient de toute façon circulé vu la multiplicité de ceux qui peuvent désormais produire celles-ci. La question est donc de trouver le bon positionnement. Celui qui respecte les victimes, les sensibilités du public. Celui qui valide les faits et permet d'interpréter ceux-ci.

Ces événements ont aussi mis en lumière une fracture entre médias et public-lectorat. N'est-il pas venu, le temps pour le monde médiatique d'une remise en question profonde ? S'en exonérer, n'est-ce pas prendre le risque de perdre en crédibilité et donc de laisser les complotistes et autres sceptiques prospérer sur le dos des "médias-manipulateurs-irresponsables" ?

La question des thèses complotistes et de leur attrait n'est pas nouvelle, de même qu'il n'est pas juste de dire que les rédactions s'en seraient désintéressées. Pour autant, le sujet est difficile, les réponses compliquées : faut-il répondre au risque d'étendre encore l'audience de ces thèses ? Quels sont les bons modes d'explication ? Il y a là un chantier d'analyse et de réflexion qui doit aller bien au-delà des journalistes ou des autorités, faisant appel à des experts, des chercheurs, des intellectuels ainsi que des acteurs de terrain.

Jean-Marie Charon est ingénieur d'études au CNRS, rattaché au Centre d'étude des mouvements sociaux (EHESS). Il est auteur de La presse en ligne, Paris, Repères La Découverte, 2011, 126 p.

Ivre, le gouvernement fait des sites web rigolos

Décidément, notre gouvernement, c’est un peu l’ours Baloo de la jungle politique française : il lui en faut peu pour être heureux. Et ce « peu » se traduit, surtout lorsque les moyens manquent cruellement, par de grands moulinets oratoires, des petits cris, et, inévitablement dans ce monde connecté du oueb deux zéro, par l’un ou l’autre sites internets qui marqueront les esprits par leur totale inutilité rigolote.

Avant d’aller plus avant, je tiens d’emblée à préciser que l’observation de cette nullité crasse du gouvernement sur les réseaux sociaux n’est pas, très loin s’en faut, réservée à la gauche. La précédente majorité avait amplement démontré une nullité tout aussi exécrable dans le même domaine : il suffira de se remémorer les magnifiques pages en vélin surfin à base d’octets recyclés pour France.fr, qui avaient donné quelques articles croustillants ici même ainsi qu’unclip en noir et blanc du plus lol effet.

Avant d’aller plus avant, je tiens d’emblée à préciser que l’observation de cette nullité crasse du gouvernement sur les réseaux sociaux n’est pas, très loin s’en faut, réservée à la gauche. La précédente majorité avait amplement démontré une nullité tout aussi exécrable dans le même domaine : il suffira de se remémorer les magnifiques pages en vélin surfin à base d’octets recyclés pour France.fr, qui avaient donné quelques articles croustillants ici même ainsi qu’unclip en noir et blanc du plus lol effet.

La droite avait donc largement entamé le capital-crédibilité des institutions républicaines dans tout ce qui touche aux nouvelles technologies, qui ne sont plus si nouvelles, trente ou quarante ans après leur massification, mais qui semblent rester désespérément hors de portée de nos politiciens.

On pouvait espérer mieux d’une gauche progressiste et pleine de djeunzs qui en veulent. Las. Je passerai pudiquement sur l’épisode Désir d’Avenir que les plus jeunes d’entre nous ne connaissent peut-être pas et qui avait largement prouvé qu’on peut prétendre exercer la plus haute distinction du pays tout en faisant preuve d’un attachement quasi-malsain pour le passé et une méconnaissance totale des technologies modernes.

Lorsqu’enfin, cette gauche de progrès — qui saittweeter et liker du partage facebook comme pas deux — est parvenue au pouvoir, elle a à son tour montré qu’elle ne valait pas mieux que la droite en matière d’interweb, de sites didactiques et de chatons mignons. Et cette année a commencé sur les chapeaux de modem 56K avec des vœux du gouvernement croustillants de niaiserie (quej’évoque ici par exemple).

Lorsqu’enfin, cette gauche de progrès — qui saittweeter et liker du partage facebook comme pas deux — est parvenue au pouvoir, elle a à son tour montré qu’elle ne valait pas mieux que la droite en matière d’interweb, de sites didactiques et de chatons mignons. Et cette année a commencé sur les chapeaux de modem 56K avec des vœux du gouvernement croustillants de niaiserie (quej’évoque ici par exemple).

Il aurait été dommage de s’arrêter là. Le #Fail n’aurait pas été épique et nos dirigeants, quand ils se gamellent, recherchent toujours à obtenir le plus de dégâts possibles, avec une gourmandise incompréhensible mais absolument indéniable. Si l’affaire doit se terminer piteusement, autant y aller à fond et réclamer du collatéral éclaboussé, de la honte, des hashtags infamants, des trending-topics qui écorchent. Peut-être est-ce pour cela que la communication élyséenne contient régulièrement des fautes d’orthographe ?

En tout cas, côté Matignon, on se donne un sacré putain de mal pour passer pour des boulets, notamment lorsqu’il s’agit de bien vendre l’action gouvernementale (qui veut du Kit Repas de Famille?), et jusqu’à présent, l’objectif est très bien atteint. Trop peut-être puisque dans l’enthousiasme, on apprend qu’en quelques jours, le gouvernement a décidé de lancer deux opérations d’importance.

L’une est consacrée à tordre le cou à quelques mythes sur l’attractivité française, et ne mérite malheureusement pas plus qu’un aller-retour désolé sur l’infographie minimaliste proposée. Au passage, on notera que http://gouvernement.fr n’est pas du tout le même selon qu’on choisit l’anglais ou le français. Manifestement, nos amis anglophones seront donc cajolés avec des explications sur les vilain mythes de la France réelle (vue depuis Matignon, en tout cas), alors que les francophones seront immédiatement plongés dans l’autre France réelle (vue depuis la place Beauvau, apparemment).

Et cette autre opération contraste violemment avec les fadaises sucrées auxquelles il nous avait habitué. Cette fois-ci, avec Stop-Djihadisme, c’est une déclinaison de « Toi Aussi, Stigmatise Un Djihadiste » qui nous est proposée avec force icônes et moult vignettes, le tout agrémenté de textes colorés écrits en gros et d’une vidéo qui a déjà encombré une partie considérable de la bande-passante de leurs serveurs.

Et là, une question lancinante revient dans la tête de l’internaute égaré qui découvre le contenu âprement mis en ligne par les fiers tâcherons des intertubes de Matignon : à qui s’adresse donc ce site ? Selon la presse, toujours bien rencardée dès qu’il s’agit de faire la retape de la main qui la nourrit, ce site s’adresse à des personnes en voie de radicalisation et offre des conseils à leurs proches.

Eh oui, mes petits amis, parce que lorsqu’un djihadiste en herbe s’apprête à se lancer dans le terrorisme ou à plier bagage pour la Syrie ou l’Afghanistan, il commence par tapoter gouvernement.frdans la barre d’URL de son navigateur personnel. Et là, paf, c’est la surprise : il tombe quasiment nez à nez, ou disons nez-à-site avec une vidéo du site franco-français Daymolition sur le terrible sujet du djihadisme.

Notez au passage que l’orthographe djihadisme a été préférée à jihadisme ou même giadisme, mais immédiatement affublée d’un # pour, d’une part, faire tendance / web-2.0 / réseau social / swag et d’autre part aiguiller les futurs tweets dans la bonne direction optimisée SEO. Et pour que le message passe bien, outre des mots simples, un numéro de téléphone facile à retenir (et, bien sûr, payé par le contribuable gratuit), et un formatage du site façon plaquette de présentation de lingettes nettoyantes pour machine à café, les concepteurs sont allés jusqu’à inclure une sympathique série de pictogrammes simples à comprendre qui ne dépareilleraient pas la porte d’une toilette publique.

Quelque part, c’est touchant : Gouvernemaman se fait du souci pour ses piou-pious et futurs contribuables auxquels elle explique donc, en détachant bien les mots pour éviter qu’ils s’embrouillent la tête, les signes avant-coureur d’une radicalisation pathologique.

Quand on voit ça, on ne peut que s’écrier : Malheureux ! Arrêtez ! Ne dévoilez donc pas tous les subtils indices qui permettent de repérer le déviant du Français normal qui mange du pain et écoute du Zazie. Si vous continuez, il apparaît évident que pour mieux se fondre dans la foule des Français normaux, le djihadiste, surfant sans vergogne sur les sites gouvernementaux, va dorénavant faire exactement le contraire : il va redoubler d’effort pour ne pas se laisser pousser la barbe, manger des croissants au beurre et écouter du Christophe Maé (et sa radicalisation n’en sera alors que plus compréhensible).

C’est là qu’on commence à percevoir une réponse à la fameuse question lancinante : à bien y réfléchir, ce site a la forme d’un site qui ne s’adresserait pas aux bonnes personnes, il a l’odeur d’un site qui louperait sa cible et la couleur d’un site qui taperait à côté. D’autant que, sur les cas connus, la radicalisation des terroristes n’a pas eu lieu sur le web. Zut alors.

Bien évidemment, on comprendra que ce site n’est pas destiné aux cibles en question, mais exclusivement à justifier l’existence du service qui l’a pondu, et à communiquer sur les « actions » que le gouvernement entreprend pour lutter contre la terrible menace.

Maintenant, le constat de l’absurde nullité gouvernementale dans le domaine des intertubes impose de se poser la question : et si c’était un symptôme d’un mal plus étendu ? Et si ce que bricole notre gouvernement est si pathétiquement nul sur internet, pourquoi subitement en serait-il autrement dans les autres domaines ?

Les efforts déployés par le gouvernement sont visiblement bien plus mauvais sur ce support spécifique parce que les usages, les codes et les modes opératoires sont mal maîtrisés par l’institution gouvernementale, résolument branchée dans les années 70 ou 80 (au mieux). Mais en réalité, ce qu’il fait ailleurs est exactement du même tonneau. La seule différence est que les communicants et les politiciens se sont bien mieux adaptés au type de communication vertical, du haut vers le bas, que leur offraient la télé ou la radio, qu’au mode horizontal et multipolaire d’internet, qui ne les loupe pas. Autrement dit, le gouvernement est plus habile à camoufler la nullité de ses agitations lorsqu’il s’exprime au travers de canaux qu’il maîtrise.

Mais sur internet, sa nullité se voit. Terriblement. #LOL.

La constance sapinesque

Comment ne pas être d’accord avec Michel Sapin lorsqu’il proclame que « le bashing anti France, ce n’est plus possible, ce n’est pas supportable » ? Certains répliqueront que s’il y a dénigrement, c’est qu’il y a quelque chose à dénigrer. Mais ce serait là médiocre réponse. Il faut plutôt approuver le ministre des finances : son passé plaide pour lui. Sa capacité à se tromper dans ses prévisions, le chômage en particulier, son optimisme forcené, sa prédisposition à changer d’analyse, son habileté pour l’adaptation, servis par une allure de notable, sont autant de garanties. D’autant que cette inconstance se double d’une grande fidélité. Jadis, il dénonçait le « dandysme de l’autodérision » et appelait au « souffle de la réforme ». C’était en 2001. Il était déjà ministre.

Tsipras ou la stratégie du pire

Tous ceux qui espéraient qu’Alexis Tsipras se montrerait un tant soit peu réfléchi une fois arrivé au pouvoir peuvent déchanter : le nouveau Premier ministre grec veut cogner dur. Le premier choc a eu lieu avec la formation de son gouvernement : le leader de Syriza aurait pu s’allier à un parti modéré, plutôt situé au centre-gauche ; il a préféré faire entrer au gouvernement un meneur de la droite nationaliste, xénophobe et antieuropéen jusqu’à la caricature. Le pire choix. Le deuxième choc s’est déroulé au sortir du premier Conseil des ministres avec l’annonce de mesures de relance brutales, de dépenses massives, qui chacune sonnent comme une provocation directe à l’égard de ses créanciers.

Certes, le Premier ministre grec avait prévenu, et personne ne devrait être étonné qu’il se comporte en leader d’une gauche radicale. Mais pour tous ceux qui, sensibles aux difficultés du peuple grec, se pâmaient devant son discours anti-austérité et applaudissaient à la remise en cause du fardeau de la dette, le retour à la réalité est un coup de poing : oui, Alexis Tsipras va ouvrir toutes les vannes ; oui, il va piétiner la signature de l’Etat grec ; oui, il risque de conduire rapidement son pays dans le mur.

Face à cette stratégie du pire, les Européens ont de quoi s’inquiéter. Le risque de l’affrontement existe, celui de la division aussi, surtout si les Grecs trouvent des alliés dans leur tentative de déchirer leurs engagements. Les Français semblent déjà tentés de jouer les intercesseurs et de mettre au service des Grecs leur longue expérience des signatures reniées. Après avoir échoué à s’allier avec l’italien Renzi, voilà François Hollande qui se rêve en avocat du cancre grec. Si c’est pour inverser la courbe du chômage et retourner celle de la croissance, le nouveau venu Tsipras devrait choisir meilleur mentor.

La Grèce fait basculer l’Europe

La Grèce tombera-t-elle dans la dictature du prolétariat ? Certains peuvent s’en inquiéter – ou s’en réjouir – mais cela semble très peu probable.

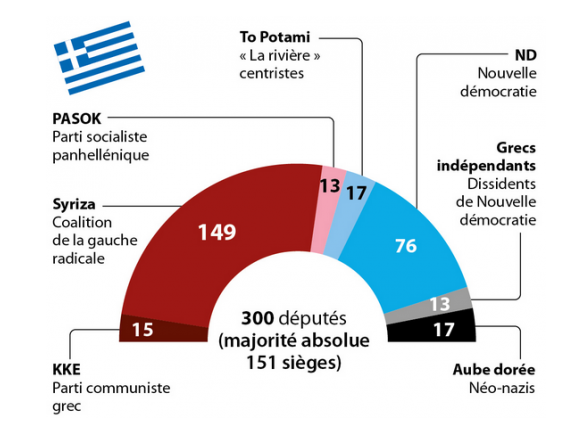

Grâce à un système électoral donnant l’avantage au parti arrivé premier aux élections – et probablement conçu à l’époque avec d’autres partis en tête – le mouvement d’extrême-gauche Syriza, crédité de 36,34% des voix, faitmain basse sur 149 postes de députés sur les 300 que compte l’assemblée grecque, à un cheveu de la majorité absolue.

Les sondages qui laissaient entendre un faible écart entre Syriza et Nouvelle démocratie, le parti conservateur d’Antonis Samaras, en sont pour leurs frais ; l’extrême gauche compte quasiment dix points d’avance. Le podium se complète avec Aube Dorée, représenté par 17 députés en obtenant 6,28% des voix malgré des accusations « d’organisation criminelle » dont elle est affublée depuis un an et demi – un qualificatif dont on se demande encore pourquoi il ne s’applique pas à l’intégralité de la classe politique…

La Vouli, le parlement grec, se complète avec To Potami (centriste), 6,05% et 17 députés, les communistes du KKE avec 5,47% et 15 députés, les Grecs indépendants (droite) avec 4,75% et 13 députés et, fermant la marche, le Pasok socialiste. Autrefois tout-puissant, il est réduit à quasiment rien : 4,68% des voix, soit tout juste le quorum pour avoir encore le droit de siéger avec 13 députés.

La participation s’est élevée à 64% : les Grecs n’ont pas boudé les urnes.

Marxiste de la première heure et fan de Che Guevara, Alexis Tsipras, chef de Syriza, a prêté serment comme Premier ministre. La Grèce tombera-t-elle pour autant dans la dictature du prolétariat ? Certains peuvent s’en inquiéter – ou au contraire, s’en réjouir, à la façon de divers partis d’extrême-gauche ailleurs en Europe – mais cela semble très peu probable.

D’un côté, Syriza a un programme assez typique de la gauche utopique, mêlant populisme et incurie économique ; citons par exemple l’introduction d’un nouvel impôt pour les ultra-riches (très original), la hausse du salaire minimum (très original également, et qui poussera encore davantage de Grecs au chômage ou dans le travail au noir), un 13ème mois pour les retraités (mais pas une réévaluation de leurs rentes amputées au nom des mesures d’austérité des précédents gouvernements), la gratuité de l’électricité ou des transports pour certaines catégories sociales, des travaux publics pour relancer l’activité, et ainsi de suite.

Tout cela n’est évidemment pas finançable, mais pousse Syriza à cultiver le principal argument qui a conduit les électeurs à lui donner sa chance : la volonté de renégocier la dette grecque vis-à-vis de ses bailleurs de fonds de la zone euro.

Les Grecs ne tiennent pas à abandonner l’euro, mais l’économie de leur pays étouffe sous le poids de sa dette, encore 177% du PIB aujourd’hui. Il est impensable de continuer pendant des décennies au rythme d’une crise économique continuelle qui fait fuir la population du pays, menace tout investissement et influe jusqu’à sa natalité. La Grèce meurt de ses dettes. Littéralement.

La Grèce n’est pas de gauche. Syriza ne l’a emporté que grâce au scrutin d’électeurs de droite prêts à mettre entre parenthèses leurs valeurs habituelles. Et ces gens l’ont fait simplement parce qu’ils voulaient, absolument, que le gouvernement élu fasse autre chose que ce mélange de soumission et de veulerie face aux exigences de Bruxelles. Les Grecs en ont eu assez d’une rigueur apparemment sans fin, uniquement destinée à préserver l’orthodoxie financière chère à Mme Merkel et aux comptes de l’État allemand. Ils ont estimé qu’ils n’avaient plus rien à perdre.

La Grèce est en faillite, point. La poursuite des « réformes » et de la « rigueur » jusqu’à ce que la dernière entreprise privée du pays rende gorge n’a absolument aucun sens.

Alexis Tsipras a été élu pour organiser une faillite ordonnée.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la faillite n’est ni interdite, ni rare, même à l’échelle d’un pays. Depuis 1830, la Grèce a fait six fois faillite et elle n’est pas la seule. La faillite est un risque contre lequel le prêteur cherche à se prémunir sans jamais le rendre complètement nul ; il peut en tenir compte à travers les taux d’intérêts, l’examen de la situation du débiteur et l’emploi prévu pour les fonds. En dernier recours, si trop de doutes subsistent, il se réserve le droit de refuser la transaction.

En 2012, lors de la dernière faillite grecque, le secteur privé a consenti des pertes de 70% sur la dette grecque. En échange, ses titres ont été repris par des pays de la zone euro au nom de la solidarité entre les membres. Aussi, aujourd’hui, ce ne sont donc plus des banques qui sont menacées, mais essentiellement ces nouveaux créditeurs de la Grèce, les différents États de la zone euro eux-mêmes. Directement. La France, par exemple, est exposée à la dette grecque à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d’euros – personne n’étant en mesure de livrer un montant exact tant les montages financiers sont complexes. Une première estimation, plus ancienne et vraisemblablement incomplète, faisait état d’une addition à hauteur de 40 milliards.

Les dirigeants de la zone euro n’ont que mépris pour la Grèce et sa population. Ils ne s’inquiètent ni de la réputation de la zone euro, ni des cours de la bourse, ni d’un éventuel mauvais exemple sur d’autres pays membres, ni de l’effet sur le bilan comptable des banques commerciales. Ils s’inquiètent avant tout pour leurs propres finances publiques et le gouffre colossal qui s’ouvrira sous leurs pieds si la Grèce renonce à rembourser. Car leurs notes, leur bilan et le financement de leur propre dette en subira les conséquences. Imaginez l’effet d’une simple augmentation de 1% du coût de financement de la dette française…

Alors, tout le monde cherche à s’entendre pour une simple question de survie. Alexis Tsipras ne tient pas à quitter la zone euro mais ne veut plus que le peuple grec soit saigné à blanc simplement parce que la Troïka est incapable de faire face à un défaut de son pays. Les partenaires de la Grèce cherchent à gagner du temps et à négocier leur propre survie tout en surveillant avec inquiétude les regards envieux des autres pays en difficultés de la zone euro. Ils savent très bien qu’ils ne pourront pas sauver tout le monde, qu’ils ne pourront pas aménager les dettes de tout le monde – seulement, partiellement, celles de la Grèce. Encore. Et cela risque de ne pas suffire.

Lors de la prochaine photo de famille des chefs d’États de la zone euro, certains sourires risquent d’être encore plus crispés que d’habitude. Et en l’état il semble bien peu probable que la zone euro finisse l’année sous sa forme actuelle.

mercredi 28 janvier 2015

Pétros Màrkaris : "La campagne électorale a été un cadeau pour Syriza"

Le romancier et dramaturge grec, auteur d'une trilogie sur la crise et prix "Le Point" du Polar européen 2013, revient sur l'élection de Syriza en Grèce.

Romancier prisé des hautes sphères économiques européennes, prix Le Point du Polar européen 2013, l'auteur de la Trilogie du jugement, sur la crise grecque (Seuil), revient sur l'arrivée de la gauche radicale dans son pays.

Concrètement, que va changer l'arrivée au pouvoir du parti d'extrême gauche Syrizaen Grèce ?

Pétros Màrkaris : Il est trop tôt pour avoir une vision nette. Le problème avec Syriza a été la confusion entre les différentes politiques et les déclarations. Il n'y a aucune ligne claire. Il y a, au sein du même parti, des hommes politiques plutôt raisonnables, et d'autres qui tendent vers les extrêmes. Par conséquent, nous ne savons pas à l'heure actuelle quelle ligne prévaudra.

François Hollande félicite la Grèce, David Cameron s'inquiète. Est-ce un nouveau départ ou l'annonce d'une division pour l'Europe ?

Je ne peux faire qu'une supposition : François Hollande envisage probablement Alexis Tsipras, le leader de Syriza, comme un allié pour une réorientation de l'Union européenne et de son concept économique. En revanche, David Cameron est toujours inquiet lorsqu'il s'agit de l'Union européenne et surtout de la zone euro... La Grèce a toujours été le maillon faible, et le pays le plus profondément endetté. Je ne vois pas comment elle pourrait trouver là un nouveau souffle. En ce qui concerne la division que pourrait engendrer le résultat de cette élection, disons que l'Europe est déjà divisée entre Europe du Sud, Europe centrale et Europe du Nord. Elle est également divisée entre les pays qui soutiennent les mesures d'austérité et ceux qui au contraire misent sur les politiques de croissance. Un nouveau départ ne peut venir que s'il y a une volonté commune d'un certain nombre de pays européens à changer le cours des choses pour l'Europe. La Grèce peut faire partie de cette équipe.

Et Aube dorée, le parti néonazi auquel vous deviez d'ailleurs consacrer un roman, qu'en est-il dans tout ça ?

Vous avez raison, j'ai écrit un épilogue à ma trilogie sur la crise dans laquelle Aube dorée tient une place centrale. Elle est déjà traduite en français et devrait paraître très prochainement au Seuil. Aujourd'hui, en Grèce, Aube dorée est toujours là. Ne nous leurrons pas en pensant qu'elle pourrait disparaître si facilement. Cependant, la raison pour laquelle elle a atteint la troisième place du podium dans ces élections revient, en grande partie, à la faute du parti de centre droit Nea Demokratia. Sa campagne électorale a été si inefficace qu'elle a poussé une partie des électeurs vers la droite conservatrice, les Grecs indépendants, et l'extrême droite, avec Aube dorée. Et l'autre partie, les libéraux, vers le nouveau parti centriste La Rivière et même Syriza. Alexis Tsipras devrait envoyer des fleurs à Antonis Samaras, l'ex-Premier ministre et président du parti Nea Demokratia, pour le remercier. Parce que sa campagne électorale a été un cadeau pour Syriza.

La Trilogie du jugement : Liquidations à la grecque, de Pétros Màrkaris, traduit du grec par Michel Volkovitch (Seuil, 336 pages, 21,50 euros), Le Justicier d'Athènes (Seuil, 336 pages, 21 euros), Pain, éducation, liberté, (Seuil, 256 pages, 21 euros).

Ces très chers vols présidentiels

Malgré son amour déclaré pour le train, François Hollande est celui qui utilise le plus l'ensemble de la flotte présidentielle. Avec 579 heures au compteur en 2013, il devance largement tous ses ministres.

L'information est un peu passé inaperçue. Pourtant, le 6 janvier dernier, la veille de l'attentat àCharlie Hebdo, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a répondu au député PS René Dosière qui lui avait demandé six mois plus tôt le détail des déplacements du gouvernement en avion sur l'année 2013. Ayant déjà fait la même démarche auprès de l'ancien président Nicolas Sarkozy, le député socialiste réputé pour faire la chasse au gaspillage, voulait voir si François Hollande avait réduit la voilure par rapport à son prédecesseur. Voici ce qu'il faut retenir des réponses, repérées parLe Lab d'Europe 1.

Le président, premier dans les airs

Malgré son amour déclaré pour le train, François Hollande est l'homme qui utilise le plus l'ensemble de la flotte présidentielle au sein de l'exécutif. Avec 579 heures au compteur en 2013, l'Elysée devance largement Matignon (279 heures), le ministère des Affaires étrangères (193) ou encore le ministère de l'Intérieur (121). Le président aurait-il abandonné ses bonnes résolutions de 2012? «Le chef de l'Etat ne peut pas prendre le train systématiquement, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité», veut

relativiser René Dosière. A l'inverse, certains ont très peu volé. C'est notamment le cas de l'ancien ministre de l'Education nationale Vincent Peillon qui cumule neuf heures de vol en 2013. Idem pour le ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche qui n'affiche «que» deux heures de vol quand son homologue de la ville n'a volé qu'une demi-heure sur toute l'année.

Sur les 10 appareils que compte la flotte gouvernementale, l'Airbus A330 est le plus cher à faire voler. A chaque fois que l'appareil présidentiel - uniquement utilisé par l'ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault et François Hollande - effectue un vol d'une heure, le gouvernement dépense 20.776 euros,selon le ministère de la Défense. «Plus économiques», le Falcon 7X coûte quant à lui 4742 euros, le Falcon 900, 3998 euros, et l'hélicoptère Super Puma fait grimper la facture à 6411 euros de l'heure. Une compagnie privée, telle que Wijet propose un vol d'une heure à 2400 euros TTC seulement. Mais ces avions, des Cessna Citation Mustang, ne peuvent transporter que 4 personnes alors qu'un Falcon 900 peut en accueillir deux fois plus, comme le rappelle BFM TV.relativiser René Dosière. A l'inverse, certains ont très peu volé. C'est notamment le cas de l'ancien ministre de l'Education nationale Vincent Peillon qui cumule neuf heures de vol en 2013. Idem pour le ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche qui n'affiche «que» deux heures de vol quand son homologue de la ville n'a volé qu'une demi-heure sur toute l'année.

«Quand on compare ces données à celle récoltées sous Nicolas Sarkozy, on se rend compte que les ministres d'aujourd'hui volent moins que ceux du gouvernement Fillon», commente encore le député socialiste qui avait aussi interrogé le ministère de la Défense en 2010. Cette année-là, on apprenait que Nicolas Sarkozy avait passé quelque 1218 heures dans les airs. Soit deux fois plus que François Hollande. Idem pour les ministres des affaires étrangères de l'époque (Bernard Kouchner puis Michèle Alliot-Marie) qui avaient passé 375 heures dans l'avion en 2010, contre 300 pour Laurent Fabius en 2013.

» Une baisse des dépenses mais des coûts encore élevés

Résultat, les dépenses ont quelque peu baissé. Quand Nicolas Sarkozy dépensait 8 millions en 2010, François Hollande présente une note de 6,5 millions, semblable à celles de Jacques Chirac. En tout, la facture globale est passé de 17 à 14 millions d'euros, relève Le Lab d'Europe 1. Une baisse de presque 17% entre les deux présidences en l'espace de trois ans, souligne René Dosière. Reste que les dépenses en transport aériens de l'actuel gouvernement sont élevées. En 2013, l'ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault a dépensé 4,3 millions d'euros, son ministre ministère des Affaires étrangères Laurent Fabius affiche une note de 1,4 millions d'euros) quand son ministre de l'Intérieur de l'époquie Manuel Valls devait payer 517.000 euros la même année.

» Certains ministres n'ont pas fini de régler la note

Tout le monde n'est pas à jour dans ses paiements. C'est ce que montre la réponse du ministère de la Défense. Les sommes dépensées en 2013, qui devaient normalement être remboursées au ministère de la Défense dont dépend l'Etec, n'ont pas encore été toutes honorées. Par exemple, le premier ministre n'a payé que 2,1 millions d'euros sur les 4,3 qu'il devait à Jean-Yves le Drian. Même Bercy n'est pas à jour. Le ministère de l'Economie et des Finances doit encore régler 20.000 euros,comme l'indique la réponse du ministère de la Défense.

» La France, loin derrière les Etats-Unis

Si ces montants peuvent paraître très élevés, ils n'ont rien de comparables avec ceux des Etats-Unis. Outre Atlantique, l'avion présidentiel Air Force One de Barack Obama coûte pas moins de 210.000 dollars (186.000 euros) de l'heure, selon le département américain de l'Armée de l'air, interrogé par la fondation néoconservatrice Judicial Watch qui a publié ces informations en avril 2014. «Barack Obama est hors classement, réagit René Dosière. Il vole dans un Boeing 747 qui peut accueillir une centaine de personnes et qui est doté de protections anti-missiles. C'est une maison blanche volante cet avion!»

10 appareils utilisés par le gouvernement

C'est l'Escadron de transport 60, une unité de l'armée de l'air, qui est chargé du transport du président de la République, du premier ministre et des autres membres du gouvernement. La flotte présidentielle comprend actuellement 10 appareils, tous situés sur la base aérienne 107 de Villacoublay dans les Yvelines. Dans les hangars, stationnent l'avion présidentiel, un Airbus A330-200, baptisé «Air Force One» par l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy qui l'a acheté en 2009 pour 176 millions d'euros à la compagnie Air Caraïbes. Cet appareil comprend notamment un espace privé pour le président, un bureau, une salle de réunion, une salle de communication et une cuisine. A côté, deux Falcon 7X, entrés dans la flotte en 2009-2010 assurent les voyages de courtes distances et peuvent remplacer l'avion présidentiel en cas de panne. A cela s'ajoutent deux Falcon 2000, deux Falcon 900 et trois hélicoptères Super Puma.

La Grèce, l'Europe et la France

La victoire d'Alexis Tsipras aura des conséquences pour l'Union et pour la France, car elle alimente le doute des populations sur les politiques menées.

Sur la crise grecque et le rebondissement qu'elle a connu dimanche avec la victoire spectaculaire de Syriza, c'est d'abord un regard européen qu'il convient de porter. En quoi risque-t-elle de déstabiliser l'Europe, et dans quelle mesure ? Elle est un nouveau signal, cette fois très alarmant, de la fracture qui divise le continent sur la politique à mener pour résoudre les problèmes financiers, économiques et sociaux qu'il traverse depuis sept ans. Cette fracture est historique, elle date des origines de l'Union européenne ; elle est de nature idéologique et s'est accentuée avec le temps, au fil de l'élargissement de l'Europe. La crise mondiale, par les effets qu'elle a produits sur les conditions de vie des peuples, lui a donné une nouvelle dimension qui atteint des proportions dramatiques dans certains pays et qui porte à son paroxysme le débat politique autour de l'Europe, jusqu'à provoquer ici et là la mise en question de son existence même.

Ce rappel n'est pas inutile si l'on veut évaluer à sa juste mesure l'événement grec, qu'on a tendance à assimiler à un rejet de l'Europe. À bien analyser les déclarations d'Alexis Tsipras, président du parti de la gauche radicale Syriza, c'est à un autre enjeu que répond son combat : l'abandon des mesures d'austérité imposées par la Commission et la renégociation de la dette publique de la Grèce. Certes il assortit ses propos d'une violente attaque contre la politique européenne, certes il profère une menace de rupture, mais il ne cesse d'espérer "une Europe qui change". C'est un homme politique. Il sait que son pays a tout à perdre dans cette rupture, il sait que la Grèce vient d'être sauvée par l'Europe au cours de ces dernières années.

Une conclusion négociée

L'Europe n'a de son côté rien à gagner d'un départ de la Grèce, qui compromettrait sa propre stabilité, devenue aléatoire, et qui par sa contagion réactiverait le feu politique dans certains États membres, eux-mêmes en difficulté sur le plan économique et social. De ces raisons, on peut induire la probabilité d'une conclusion négociée de la crise actuelle, non sans dégâts, certes, et non sans prix pour l'ensemble de la communauté européenne, sous la condition que Tsipras s'engage à une politique rigoureuse propre notamment à éradiquer les abcès qui gangrènent la société grecque. Ne dispose-t-il pas à cet effet d'une majorité considérable ?

La référence au risque de contagion nous amène à porter un regard français sur cette crise. La situation de notre pays n'est pas comparable à celle de la Grèce. Sur le plan économique d'abord. Quelles que soient les difficultés traversées actuellement par la France, quel que soit son état financier, économique et social, son potentiel est sans commune mesure avec celui de la Grèce. Certes François Hollande a échoué dans son pari stratégique initial. Il en a pris conscience il y a un an et a initié depuis lors une correction de tir encore timide qui ouvre des perspectives plus heureuses. Le problème est celui de sa volonté. On peut craindre que le renforcement de la réaction contre la politique d'austérité, telle qu'on l'observe non seulement en Grèce mais dans les pays d'Europe méditerranéenne, ne l'amène à faiblir dans la détermination qu'il affiche.

L'inconnue du niveau du PS dans l'opinion publique

Mais l'équation politique française n'a rien à voir avec celle de la Grèce. Le courant radicalement hostile à l'Europe est plus fort dans notre pays, si l'on additionne les voix de l'extrême droite et celles de l'extrême gauche. Mais leur alliance est impensable. Sauf à envisager une détérioration de la situation économique dans les mois à venir, une relative stabilité du rapport droite-gauche devrait se maintenir. La seule inconnue est dans le niveau auquel se situera le Parti socialiste dans l'opinion. On le voit mal sombrer dans les abîmes où est tombé le Pasok dimanche en Grèce. Là encore la clé du problème est dans les mains du président de la République.

Il s'est engagé dans une voie libérale modérée qui pourrait lui permettre d'éviter les écueils de l'austérité tout en apaisant certaines appréhensions des milieux économiques sans trop heurter la sensibilité de la gauche libérale. Qu'il se tienne avec constance à cette ligne difficile et le pire sera évité, dût la droite en tirer le profit en 2017 !

La possible synthèse

Sans attendre, Alexis Tsipras, tout juste chargé de former le nouveau gouvernement grec, est invité par François Hollande à se rendre à Paris. Le président français, qui milite assez vainement depuis le début de son quinquennat pour une réorientation de la politique européenne, trouve dans le vote grec un levier imprévu mais opportun. La France est à la croisée de deux cultures dans l'Union : celle des fourmis du nord et celle des cigales du sud. Paris jouant à la fois des deux cordes, François Hollande sera-t-il l'homme de la synthèse européenne s'appuyant sur un axe Paris-Rome pour peser vers davantage de croissance et vers un assouplissement du Pacte de stabilité ?

Le nouveau Premier ministre grec va être observé doublement, par son peuple et par les Européens. Par son peuple qui attend du concret. Alexis Tsipras hérite d'un pays mis à genoux par les politiques d'austérité. Il doit d'urgence proposer les réponses d'un État caritatif pour simplement redonner de l'électricité à ceux qui en sont privés, du pain à ceux qui ont faim, quelques euros à ceux qui n'ont plus rien. Et peut-être, plus tard, pourra-t-il reconstruire un État social à défaut de promettre un retour à l'État providence…

Tsipras va être observé par l'Europe contrainte de réviser son orthodoxie au moins pour deux raisons. D'abord par nécessité d'endiguer la contagion du vote grec. Contagion qui viendrait des partis anti-austérité mais aussi des partis europhobes qui ont rendez-vous avec les électeurs en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, etc., dans les prochains mois. Ensuite parce que la Grèce occupe une position géostratégique pour l'Europe, aux portes du monde musulman.

Renégocier une dette ne serait pas une première dans l'histoire. Ni une première pour l'Allemagne qui a bénéficié d'une telle attention en 1953. Car c'est bien le c'ur du dossier que pose le peuple grec. À charge pour l'Europe d'être assez solidaire et pour la Grèce d'être assez européenne pour que les règles communes s'accordent avec les espérances d'un peuple à bout.

La supercherie grecque

Combien de temps faudra-t-il au peuple grec pour s’apercevoir de la supercherie ? En d’autres termes, combien de temps Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec, mettra-t-il à enterrer ses promesses ? Ces interrogations ne sont pas l’expression d’un cynisme arrogant, mais le simple résultat d’une observation clinique des faits. L’augmentation massive des salaires, la revalorisation brutale des retraites au niveau d’avant la crise, l’exonération d’impôts pour une frange importante de la population modeste, tout cela plus la restauration de très nombreux emplois de fonctionnaires aboutira rapidement à une impasse budgétaire. Quelque 12 milliards d’euros vont être distribués, dont les Grecs n’ont pas le premier centime en caisse… Dans le même temps, l’interdiction des licenciements économiques devrait provoquer une paralysie sociale dans un pays rongé par le chômage.

Au vu de toute cette prodigalité, on peut comprendre la liesse populaire qui a envahi le pays et les sourires triomphants de tous ceux qui, parmi nos hommes et femmes politiques français, rêvent à leur tour de voir la réalité économique se coucher devant la volonté politique : c’est tellement poétique. Cependant, entendre la ritournelle de la victoire de la démocratie contre l’argent ne fait plus rire personne. Les créanciers, déjà échaudés, manqueront de tolérance et plus encore d’humour. Ils rappelleront que, pas plus en Grèce qu’en France, on ne peut vivre durablement au-dessus de ses moyens. Ils souligneront que le pays en est là parce qu’il a maquillé ses comptes, triché sur les chiffres, joué avec ses engagements. C’est avant tout sa responsabilité, pas celle des autres pays, du FMI ou de la BCE qui, à la longue, pourraient se lasser de voir les Grecs recommencer à faire la fête avec l’argent de leurs voisins.

lundi 26 janvier 2015

Le chanteur grec Demis Roussos est mort

Mort du musicien grec Demis Roussos

Le chanteur Demis Roussos, ancien membre du groupe de rock progressif Aphrodite’s Child, actif de la fin des années 1960 à 1971, avant une carrière solo dans la variété est mort, dans la nuit de samedi 24 au dimanche 25 janvier, dans un hôpital privé d’Athènes (Grèce). L’information a été diffusée par sa famille, lundi 26 janvier, sans précisions sur les causes de sa mort. Il était âgé de 68 ans.

Né le 15 juin 1946 à Alexandrie (Egypte), Artémios Ventouris Rousos avait appris le chant au sein du Chœur de l’Eglise orthodoxe grecque d’Alexandrie. Il apprend aussi la guitare, la basse et la trompette. En 1961, sa famille décide de retournervivre en Grèce et s’installe à Athènes. C’est là que Demis Roussos, qui a pris ce nom d’artiste plus proche des consonances anglo-saxonnes, fait ses débuts, dans des groupes de reprises, dont l’un s’appelle The Idols. D’abord guitariste et bassiste, il se met au chant, voix aiguë, caressante. Il rencontre le claviériste Vangélis Papathanassíou, qui fait partie d’un groupe de jazz The Forminks. Ils vont fonder en 1967 avec le batteur Lucas Sideras et le guitariste Silver Koulouris le groupe Aphrodite’s Child.

Aux reprises le groupe commence à ajouter des compositions assez marquées par la musique classique et le courant du rock symphonique en plein essor avec des groupes comme Procol Harum (Whiter Shade of Pale), The Moody Blues (Nights In White Satin) ou Wallace Collection (Daydream). En mars 1968 le groupe décide de se rendre à Londres, mais faute de papiers en règle est bloqué par les services douaniers. La formation, sans Koulouris, qui doit faire son service militaire, se retrouve à Paris. Alors que la capitale commence à être secouée par les bientôt événements de mai 1968, le groupe fait la connaissance de Boris Bergman (futur collaborateur d’Alain Bashung) qui va écrire les paroles, en anglais, du premier album du groupe, End of The World, pour la division française du label Mercury, alors distribué par Philips.

Une carrière solo plus proche de la chanson pop

Parmi les neufs compositions de l’album (musique de Vangelis, textes de Bergman), souvent dans des ambiances pop psychédéliques (The Grass Is No Green ou Day of The Fool, proches de Pink Floyd), avec quelques éléments demusiques traditionnelles grecques ou orientales (Mister Thomas, Valley of Sadness) il y a leur premier grand succès, Rain And Tears. Inspiré musicalement par le Canon en ré majeur de Johann Christoph Pachelbel (1653-1706), la chanson devient l’un des slows de l’été les plus diffusés en Europe. Le successeur d’End Of The World, l’album It’s Five O’Clock, publié en décembre 1969, avec pour l’essentiel des textes de Richard Francis, se révèle par endroits plus pop et fantaisiste (Take Your Time, Such A Funny Night…), avec une inspiration Beatles et des éléments proches du jazz (Funky Mary). Il débute par la chanson-titre, deuxième gros succès du groupe, à nouveau un slow à coloration symphonique.

En juin 1972, alors que le groupe n’existe plus, paraît le double album 666, publié par la compagnie phonographique Vertigo, sans tubes, bien plus expérimental et varié dans ses approches musicales (récitatifs, bruitages…), avec des passages planants qui annoncent le parcours soliste de Vangelis (il va composer notamment de nombreuses musiques de films dont Les Chariots de feu et Blade Runner). Cet album concept sur des thèmes bibliques, en particulier tirés de L’Apocalypse de Jean, a été conçu par le cinéaste et écrivain Costas Ferris qui en signe les textes. Enregistré à l’hiver 1970-1971 à Paris, c’est le seul qui permette d’entendre le guitariste Silver Koulouris en plus du trio. La participation sur l’un des morceaux,Infinity, de l’actrice et chanteuse Irene Papas dans des halètements et cris qui évoquent l’orgasme, provoquera à l’époque quelques émois – l’album sera longtemps interdit à la vente en Espagne.

Après Aphrodite’s Child, la carrière solo de Demis Roussos sera plus proche de la chanson pop et de la variété. En juin 1971 c’est d’abord We Shall Dance, pas très loin dans la forme des deux tubes du groupe qu’il vient de quitter (orgue, clavecin, tempo lent) qui fait de Demis Roussos une vedette en Europe puis My Reason, à l’été 1972 avec chœur et motif de folklore grec traditionnel. Les succès suivants jusqu’à la fin des années 1970 seront construits sur ce modèle. Un peu d’exotisme, une mélodie pour romance et déclaration d’amour donneront Forever And Ever, Good Bye My Love Good Bye, My Only Fascination, Lovely Lady of Arcadia… Certains titres sont enregistrés aussi en espagnol ou en allemand, là où comme en France, Demis Roussos est devenu une vedette.

A partir des années 1980, s’il continue d’enregistrer régulièrement, il sera moins présent dans les classements des meilleures ventes – Quand je t’aime en 1987 etOn écrit sur les murs, en 1989 restent ses derniers tubes en français – son nom comme son style restant attachés, en France, à la chanson de variété des années 1970. Il continuait de se produire sur scène, plutôt sur un circuit de tournées nostalgiques des années 1970 et 1980. En 2009, il avait enregistré un album après plusieurs années de silence phonographique. Interrogée par la radio RTL, sa compatriote, la chanteuse Nana Mouskouri, a déclaré : « Il avait une superbe voix(…) C’était un artiste, un ami, j’espère qu’il est dans un monde meilleur. »

Inscription à :

Commentaires (Atom)