mercredi 9 avril 2014

Valls, à gauche, mais vaguement...

Un discours de politique générale, cela est destiné à inviter les députés à voter pour vous. Ce n'est donc pas un exercice de style. L'usage veut qu'après une déclaration liminaire de circonstance, l'impétrant ouvre rapidement le catalogue des propositions concrètes qui, rassemblées, constituent son programme de gouvernement. Et il conclut en général cet inventaire par quelques accents de lyrisme plus ou moins bien sentis.

Manuel Valls n'a pas dérogé, mardi, à cette règle. Après une brève référence à Pierre Mendès France et une invocation de la vérité, il énuméra avec précipitation et concision une abondante série d'intentions. On en avait le tournis. Vint enfin la péroraison, qui fut un moment de grande sincérité, sur son attachement à la France.

Quelles conclusions tirer de cette intervention marquée par la clarté, la densité et l'énergie ? Elle fait un programme, elle ne fait pas une politique. Ou, plutôt, elle fait une politique difficilement identifiable selon nos critères habituels de classification. Elle s'inscrit dans l'esprit des nouvelles orientations définies par Hollande en janvier dernier sous l'appellation de sociale démocratie. Mais elle va au-delà. Elle les corrige dans un sens plus libéral. À gauche, mais vaguement. Une gauche plus moderne, Valls oblige, plus ouverte et plus réaliste, qui respecte les entreprises et ceux qui les dirigent, une gauche plus rassembleuse et plus apaisante, plus tolérante, bref, moins sectaire. Tout aussi sociale, évidemment, et éprise de justice. Mais le Premier ministre ajoute : "La justice sans la force est impuissante..."

La référence à Hollande est constante, notamment à propos de la mise en oeuvre du pacte de responsabilité. De fait, ce qu'annonce Valls rejoint, pour l'essentiel, ce que l'on sait du contenu de ce pacte. Donc le principe de continuité est acquis. D'ailleurs, le Premier ministre l'avait dit l'autre lundi dans sa bien pauvre allocution télévisée : il n'y aura pas de rupture. Mais les mots ne sont que les mots. Valls n'allait pas, dès mardi, désavouer Hollande. La tonalité du discours y suffisait, et ce qui distingue la personnalité et la culture des deux hommes.

En sous-texte, on entendait dans la bouche du nouveau Premier ministre ce qu'il écrivait en 2008 à propos de Blair, dans son livre Pour en finir avec le socialisme : "S'il s'agit d'un discours alliant responsabilité et solidarité, d'une attitude décomplexée au monde, je suis blairiste. Blairiste, moins le cynisme si l'on pense que les partis de gauche doivent épouser leur temps, et l'assumer, et le théoriser : l'épouser pour ne pas passer à côté du réel, et être capable d'agir." Y a-t-il pire condamnation de ce que Hollande représente ? Dans le vocabulaire ("agir", "réel", "décomplexée"), dans le comportement, dans l'idéologie ?

Voici deux hommes associés par les hasards de la politique et par obligation dans une entreprise commune à un moment difficile de l'histoire, et que tout sépare. Le conservateur et le progressiste. Un attelage contre nature. Lequel se soumettra à l'autre ? Quelles sont les limites de la patience du second ? Ce sont les faits qui en décideront, c'est-à-dire le sort que va connaître la mise en oeuvre de la nouvelle politique qu'ils ont en charge.

Cela nous renvoie à la réalité du programme qui nous a été exposé mardi par le Premier ministre, dans un ordre encore très confus. Il est d'une grande ambition. Il va dans un premier temps calmer le jeu. Il contient de quoi modérer l'hostilité des entrepreneurs, des patrons, de la droite. Il peut réveiller une certaine énergie. Il est assorti d'un pacte de solidarité dont quelques dispositions, confirmées hier, ont de quoi tempérer le mécontentement populaire, apporter une espérance aux plus faibles.

Mais ce programme pose une question essentielle et redoutable : la France a-t-elle les moyens de le réaliser ? Non seulement Valls n'a, à aucun moment, évoqué le problème du financement des économies auxquelles il s'engage, mais il a ajouté de nouvelles dépenses à venir sans en préciser le montant total, qui se chiffre à plusieurs milliards. On est ici au coeur du réel. Tout le reste est discours et bonnes intentions.

Manuel Valls, Premier ministre de cohabitation?

Les Français ne savent plus où donner de la droite

Ce week-end, le JDD publiait une enquête sondant l’opinion des Français quant à l’appartenance politique du nouveau Premier ministre. Verdict : si l’on additionne aux 15% des Français qui jugent Valls «à droite», les 29% qui pensent qu’il n’est «ni à droite ni à gauche» et les 26% qui le voient «au centre», il apparaît que pour 60% des sondés, le nouvel hôte de Matignon n’est de toute façon pas… à gauche.

Pour un homme ayant mené toute sa carrière au Parti Socialiste, de tels résultats ont de quoi surprendre. Un retour sur ses origines politiques rocardiennes permet peut-être d’y voir plus clair. Au sein du PS, le rocardisme est apparu à la fin des années 1970 avec l’arrivée du dissident du PSU qu’était Michel Rocard. Figure incontournable du socialisme français, comme Mendès France en son temps, Rocard s’opposait aux nationalisations intégrales défendues par les mitterrandistes, leur préférant un modèle social-démocrate décentralisateur.

À l’intérieur d’une gauche qui n’a pas su abandonner ses vieilles lunes révolutionnaires, malgré le tournant libéral de 1983, les héritiers de Rocard sont l’exception. Depuis l’Union de la gauche scellée dans les années 1970, des pans entiers du parti socialiste se joignent aux communistes, et rallient aujourd’hui les écologistes français fervents militants de la démondialisation, dans le refus de l’économie de marché. Il y a donc une certaine logique à ce qu’avant même son discours de politique générale, Manuel Valls ait provoqué des réactions épidermiques chez tous les plus «à gauche de la gauche ». Au sein même du groupe socialiste, 83 députés menacent aujourd’hui de ne pas voter la confiance au gouvernement. À cette révolte interne au PS s’ajoute le rejet de Jean-Luc Mélenchon et la dérobade des Verts qui ont fui les responsabilités gouvernementales à l’annonce de sa nomination.

Compte tenu du rapport de forces à l’Assemblée et au sein du PS, on comprend que François Hollande ait freiné des quatre fers avant de nommer Valls premier ministre. L’admiration sans bornes que le président de la République voue à François Mitterrand le porte en outre à se méfier de l’héritier du rocardisme. D’autant que Valls reste un de ses rivaux dans la bataille présidentielle.

Comme nous le rappelle le sondage du JDD cité plus haut, le curseur délimitant les antagonismes politiques entre la droite et la gauche françaises est en train de bouger. Valls perçu comme un homme de droite, le Front national mué en parti étatiste et républicain, des frontières entre droite et extrême droite qui s’estompent : voilà les cartes du jeu politique rebattues. Tandis que le conflit entre la droite du PS et les tenants d’une gauche dure se renforce, la promotion de Manuel Valls à Matignon prend des allures de cohabitation aux yeux des Français.

Et si c’était finalement cela, le fameux changement qu’on nous annonce depuis deux ans : moins un changement de politique qu’un changement dans la vie politique ?

Une part de vérité

Une part de vérité

La complexité de la tâche qui attendait Manuel Valls hier avait été suffisamment soulignée pour qu'on le crédite d'une performance très honorable, ponctuée par une vibrante tirade sur le mérite républicain. Imaginez qu'il lui fallait réaliser une synthèse acrobatique : ne pas être totalement lui-même sans être totalement un autre. Alors, oui, on a reconnu Manuel Valls, en même temps que l'on a discerné chez lui les contraintes imposées par ses nouvelles responsabilités. Déterminé mais impassible, malgré les beuglantes irrespectueuses dont il faudra bien que nos parlementaires apprennent à se départir, Manuel Valls a confirmé à quel point il était un anti-Ayrault.

Autant la déclaration de politique générale de son prédécesseur avait été lénifiante, autant la sienne fut tonique et ramassée, truffée de formules et de mots-clés balisant son propos. Empruntant au « parler vrai » de Michel Rocard, Manuel Valls tenait à prononcer un « discours de vérité ». Et c'est ici qu'interviennent les objections de fond, Car il y a eu des oublis volontaires dans cet exposé.

On dira que Manuel Valls a seulement livré une part de vérité, tout en lui concédant qu'à l'impossible nul n'est tenu. Comment aurait-il pu détailler, avant d'ultimes arbitrages, le mode de financement resté très flou des baisses d'impôts, de charges ou de cotisations, pour les entreprises, les salariés et les familles modestes ? Sans doute la parole élyséenne à venir devra-t-elle compléter l'insuffisant effort de pédagogie.

L'indéniable « effet Valls », ajouté à l'attention portée au Parlement, suffira-t-il à réconcilier la gauche avec la politique de l'offre et à créer un consensus autour de projets aussi explosifs que la réforme territoriale ? À travers la volonté d'apaisement manifestée dans l'approche des réformes sociétales, on devine chez Manuel Valls le souci de rassembler et de réconcilier, au-delà des clivages politiques. Et, pourquoi pas, d'aller vers des majorités d'idées, projet par projet ? Parce que la confiance, somme toute mesurée, obtenue hier par Manuel Valls lui sera plus chichement accordée à l'avenir.

Avec « Le 1 », Eric Fottorino veut réinventer le journal

Peut-on encore lancer des journaux en 2014 ? « Oui ! », répondent avec enthousiasme l'ancien directeur du Monde Eric Fottorino et ses complices, Laurent Greilsamer, qui le secondait au quotidien, et Natalie Thiriez, son épouse, qui devaient inaugurer, mercredi 9 avril, Le 1, un nouvel hebdomadaire présenté comme « une nouvelle expérience de presse ».

Il est vrai que Le 1 ne ressemble en rien à ses aînés. Il tient en huit pages et une seule feuille de papier, obligeant le lecteur à le déplierpour passer du format A4 au format A1 et se retrouver face à 84 centimètres de « print ». Plutôt que de chercher à parler de tout, chaque numéro se concentre sur un seul sujet.

ADMINISTRATEUR DU THINK TANK TERRA NOVA

Le premier d'entre eux demande ainsi : « La France fait-elle encorerêver ? » Mais ces sujets sont éclairés par plusieurs points de vue : celui du philosophe Ollivier Pourriol, du poète Louis Chevaillier, du statisticien Loup Wolff ou de l'anthropologue Julien Clément… Il s'agit pour ses fondateurs d'un « journal d'idées » qui est aussi « un bel objet qu'on regarde ».

« Le 1 est né d'une envie forte de faire table rase, de repartir de zéro en s'interrogeant sur la crise de la presse papier, raconte Eric Fottorino. Notre conviction est que le papier n'a pas dit son dernier mot si on réinvente son contenu. » De cette approche est né ce concept d'un journal plus mince, sur le modèle de l'italien Il Foglio, qui renonce à la tentation généraliste pour mieux approfondir une question. « L'enjeu est de poser la bonne question », résume M. Fottorino.

Pour donner corps à cette vision, les trois fondateurs se sont associés à Henry Hermand, une figure du monde de la presse et de la gauche réformiste, qui a notamment collaboré à la revue Esprit, dans les années 1950, et racheté Le Matin de Paris, dans les années 1980. A 89 ans, celui qui est aussi administrateur du think tank proche du PS Terra Nova a replongé dans une aventure de presse en prenant 51 % du capital, Eric Fottorino, Laurent Greilsamer et Natalie Thiriez se partagent les 49 % restants.

CASTING SOIGNÉ

Les quatre actionnaires ont opté pour un modèle économique léger, avec un noyau de neuf collaborateurs permanents. Des collaborateurs « irréguliers » viendront nourrir les colonnes de leurs articles ou dessins, tandis qu'un comité éditorial se réunira chaque trimestre pour« discuter des grandes orientations de la rédaction ».

Parmi les « sages » réunis par M. Fottorino, on trouve Edgar Morin, Michel Rocard, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Erik Orsenna, Tahar Ben Jelloun, Yves Michaud, Muriel Mayette-Holtz ou encore Boris Razon – un casting particulièrement soigné.

Les recettes viendront intégralement des ventes (2,80 euros le numéro) et des abonnements, puisque Le 1 ne contient aucune publicité. Les fondateurs espèrent atteindre une diffusion de 30 000 exemplaires, qui correspond au point d'équilibre de l'entreprise. En cours de développement, un site d'accès payant proposera des contenus complémentaires mais non substitutifs à l'expérience print, qui se veut unique.

Voilà là un journal de....gauche, un de plus avec la particularité d'être écrit par des journalistes qui n'en sont pas et un ramassis d'abrutis comme Morin ou Thiriez.

QUEL MERDE !

L'occasion manquée de Manuel Valls

Mais où est passé Manuel Valls? Qu'est devenu l'esprit libre qui, jadis, bousculait joyeusement les totems et les tabous de la vieille gauche socialiste? Qu'est-il arrivé à l'ardent iconoclaste qui devait faire souffler sur la France l'air nouveau d'un réformisme de gauche enfin assumé? Hier, ce Valls-là n'était pas à l'Assemblée. Celui qui a parlé à sa place est apparu, sur le fond sinon sur la forme, contraint, emprunté, ligoté - en un mot, hollandisé.

À vrai dire, depuis quelques jours, on s'en doutait un peu. La reconduction, quasiment à l'identique, de ce gouvernement perclu d'échecs et d'impopularité était de mauvais augure. La tonalité de la première intervention télévisée du nouveau chef du gouvernement, tout entière placée sous le signe de la continuité de l'action de Jean-Marc Ayrault, faisait craindre le pire. Les tractations partisanes, dignes des plus beaux jours de la IVe République, qui ont précédé le grand oral du premier ministre ne laissaient rien présager de bon. Depuis hier, il n'est malheureusement plus permis de douter. La gravité de la situation française exigeait un hussard, c'est en équilibriste qu'il s'est exprimé. Manuel Valls, déjà digéré par la machine, ne sera pas le réformateur que l'on espérait.

Certes, le nouveau premier ministre n'est pas Jean-Marc Ayrault. Il a du souffle, de l'énergie à revendre, une rhétorique efficace - quoiqu'un peu surjouée. Ici ou là, dans son discours, un mot, une expression témoignaient heureusement de sa volonté de s'abstraire du dictionnaire des idées reçues socialistes. L'hommage appuyé aux entreprises était bienvenu ; l'exaltation de la fierté française ne manquait pas de panache. Le premier ministre a même osé proclamer que l'euro trop fort était un drame pour nos exportations. Bravo! Mais il ne suffit pas, le menton impérieux, de convoquer à la tribune les mânes de Jaurès, de Clemenceau et dugénéral de Gaulle pour sauver la République!

Manuel Valls a sans aucun doute l'autorité qui manquait à son prédécesseur. Bien des drames et des psychodrames gouvernementaux en seront peut-être évités. Tant mieux! Mais toutes ces améliorations de «forme» et de «style», qui passionnent les commentateurs, ne permettront pas de ranimer la croissance ou de réduire le chômage, ne serait-ce que d'un demi-point. Ce qui compte, c'est le fond. Et, dans ce discours de politique générale où l'on serait bien en peine de trouver une seule proposition originale qui porte la marque du premier ministre, c'est malheureusement le fond qui change le moins. Hier, à l'Assemblée, la musique était bien de Manuel Valls, mais les paroles, du François Hollande pur jus.

Hollandissime, cette obsession de «l'équilibre» qui conduit maintenant Manuel Valls à assortir chaque pas à droite d'un autre pas à gauche pour en amortir la charge symbolique et en neutraliser la portée. Pacte de responsabilité ET de solidarité. Sérieux budgétaire, MAIS PAS austérité. Compétitivité, MAIS sortie du nucléaire. Volonté d'apaisement en matière sociétale, MAIS maintien, si l'on comprend bien, des projets de loi qui divisent les Français (réforme pénale, famille, fin de vie…). Manuel Valls, désormais, «n'a pas d'adversaire à gauche». Au risque de mécontenter des deux côtés…

Hollandissime aussi, cette manière d'entretenir encore et toujours le flou sur les fameux 50 milliards d'économies dont on avait pourtant cru comprendre qu'ils étaient la pierre de touche de la «nouvelle étape». Où les trouvera-t-on? Mystère! Du côté des fonctionnaires, de leur nombre, de leur rémunération? Manuel Valls n'en a pas parlé. Du côté de l'hôpital ou du déremboursement d'un certain nombre de médicaments? Ce sujet-là aussi aura été évité. Tout juste a-t-on compris qu'il y aurait une «mise en cohérence de notre système de prestations». Nous voilà bien avancés…

Ce qui est clair, en revanche, ce sont les dépenses nouvelles d'ores et déjà programmées. Les baisses de charges et d'impôts sur les entreprises prévues par le pacte de responsabilité, à quoi vient s'ajouter - miracle des municipales - un «coup de pouce aux bas salaires». Ce qui est clair, aussi, c'est que le gouvernement va demander un nouveau délai à Bruxelles pour tenir des engagements dont la réalisation recule avec l'horizon. Bruxelles acceptera peut-être, mais les agences de notation?

La situation exigeait un hussard, c'est un équilibriste qui s'est exprimé

Hollandissime, enfin, l'absence quasi totale dans l'intervention du premier ministre de ces réformes dites «de structure», qui ne coûtent rien, qui exigent seulement du courage, et dont Manuel Valls a longtemps soutenu qu'elles étaient les seules à pouvoir libérer la croissance et relancer l'emploi. Rien sur les rigidités du droit du travail et les effets de seuil, qui sont autant de freins à l'embauche! Rien sur les modalités d'indemnisation du chômage, qui découragent la recherche d'un nouvel emploi! Rien sur le temps de travail, qui est pourtant - Valls le disait jadis - notre principal gisement de productivité! La seule réforme ambitieuse évoquée hier est celle des collectivités territoriales. Mais, rassurons-nous, elle ne débutera pas avant 2017 (à la veille de la présidentielle!) ou, pour les départements, 2021! N'est pas Gerhard Schröder - ni Matteo Renzi - qui veut…

On ne voit que trop bien ce qui a conduit Manuel Valls à refuser l'obstacle. La peur de déplaire à sa majorité. La crainte de froisser le président. Mais le danger était-il si grand? Les députés socialistes grognent, grondent, mais ils ne sont pas prêts - on les comprend - à courir le risque d'une dissolution. Quant à François Hollande, qui peut croire, dans l'état d'impopularité où il se trouve, qu'il puisse avant longtemps se payer le luxe de changer de premier ministre? Manuel Valls avait l'occasion de renverser la table et d'imposer sa marque. Il l'a laissée passer. C'est dommage pour la gauche de gouvernement, qui n'accomplira pas aujourd'hui sa révolution réformatrice. C'est triste pour la France, qui devra attendre encore longtemps le moment de se redresser.

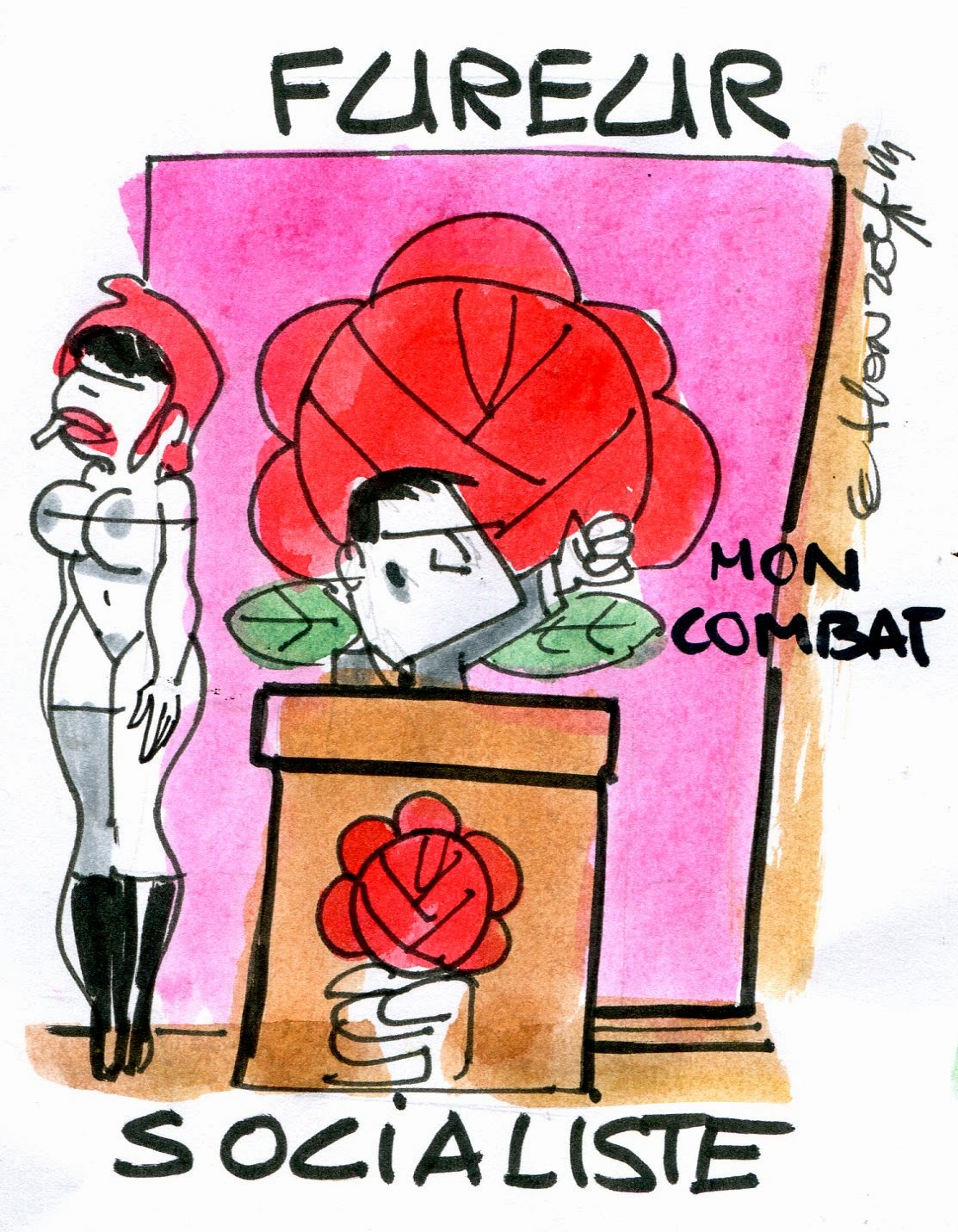

Valls, fureur d’un socialisme

Valls, fureur

d’un

socialisme

d’un

socialisme

Manuel Valls, premier ministre, va prononcer son discours de politique générale. Et alors ? Comme le souligne notre distingué collègue, c’est le 37ème de la Vème, pour l’absence de résultats que l’on sait. Coincé entre sa fausse réputation de dur de la sécurité, ce type qui n’a jamais su que faire tabasser au gaz lacrymogène les dangereuses mégères de la Manif pour Tous et laisser filer les djeunes du Trocadéro, cette terreur des statistiques qui n’ont pas tremblé d’un pouce malgré son activisme de façade devant les caméras, ce type-là doit aussi faire la bise aux rouges-roses de son parti qui se raccrochent désespérément aux vieilles lunes mauroyciennes, style moins de travail et plus d’allocs, ainsi qu’aux verts qui veulent piétiner les centrales nucléaires de sable de leur bac à sable et propager la flavescence dorée parce que c’est une maladie naturelle.

Mais le plus inquiétant, c’est le Valls qui s’énerve très, très facilement, comme on a pu le voir sur des vidéos sur YouTube, qu’il s’agisse de stigmatiser les manifestants qui ne lui plaisent pas, mais aussi dans des prises de positions politiques. Encore une fois, cliquez sur le Net. La vindicte dont il poursuit le comique de couleur qui ne sait pas se tenir à sa place de comique de couleur n’a que peu à voir avec un souci de bien public, mais bien plutôt d’un souci de bien privé. Et cette violence latente, à fleur de peau, on la retrouvera quand son absence de « programme » socialiste se perdra dans les méandres de l’économie réelle. Nous aurons un Valls plein de fureur tenté de se radicaliser. Parce que si un socialiste, ça ne sait pas, ça sait virer autocrate, comme nous l’ont enseigner des heures sombres de notre Histoire européenne.

Coincés

Si le président a certes changé de gouvernement (et quel changement !), il n’a malheureusement pas changé de situation économique. Il y a un mois, la fausse décontraction d’un Moscovici compulsivement incolore avait déjà bien du mal à camoufler le surplace navrant de l’économie française. Quelques semaines plus tard, le nouveau ministre de l’économie aura beau frétiller de sa vigoureuse chevelure bouclée, le constat économique reste globalement le même : le piétinement continue.

Quoi qu’il en soit, nos deux ministres vont avoir fort à faire pour convaincre les économistes, les politiciens et les patrons d’Outre-Rhin de toute la bonne volonté de la France en matière de réforme, mot devenu tabou depuis plusieurs décennies. En effet, on apprend parallèlement au déplacement des Laurel et Hardy de l’économie française que la puissante fondation Bertelsmann vient de publier une étude sur l’état de la France, ce pays « pas compétitif » selon leurs experts (non, vraiment, sans blague ?) ; et si le classement qu’elle établit sur 41 pays de l’OCDE place la France 14ème en matière de performance des politiques publiques (ce qui est honorable lorsqu’on voit le résultat), elle la place aussi 28ème pour la qualité de sa démocratie et 27ème pour la capacité de son exécutif à mener des réformes.

Quoi qu’il en soit, nos deux ministres vont avoir fort à faire pour convaincre les économistes, les politiciens et les patrons d’Outre-Rhin de toute la bonne volonté de la France en matière de réforme, mot devenu tabou depuis plusieurs décennies. En effet, on apprend parallèlement au déplacement des Laurel et Hardy de l’économie française que la puissante fondation Bertelsmann vient de publier une étude sur l’état de la France, ce pays « pas compétitif » selon leurs experts (non, vraiment, sans blague ?) ; et si le classement qu’elle établit sur 41 pays de l’OCDE place la France 14ème en matière de performance des politiques publiques (ce qui est honorable lorsqu’on voit le résultat), elle la place aussi 28ème pour la qualité de sa démocratie et 27ème pour la capacité de son exécutif à mener des réformes.

Mais la réalité est têtue et malheureusement, ne se laissera pas faire par les petites admonestations caliméresques du président du Parlement, ou les roucoulades enrouées de l’être bicéphale de Bercy. La réalité, c’est que tout ce petit monde est coincé.

Mais la réalité est têtue et malheureusement, ne se laissera pas faire par les petites admonestations caliméresques du président du Parlement, ou les roucoulades enrouées de l’être bicéphale de Bercy. La réalité, c’est que tout ce petit monde est coincé.

D’autre part, les contribuables n’ont plus aucune marge de manœuvre en matière de ponction. Les entreprises ont tant perdu en compétitivité avec l’avalanche d’impôts et de taxes, le chômage a tant augmenté qu’il n’y a plus dans l’augmentation de la fiscalité aucun espoir de trouver des finances pour faire durer le plaisir. Quant à l’étape suivante, le chyprage violent des comptes bancaires, il est évidemment redouté par toute la classe politique et signera surtout l’échec complet de la politique hollandiste. Il ne peut en être question, même à demi-mot, avant un moment.

D’autre part, les contribuables n’ont plus aucune marge de manœuvre en matière de ponction. Les entreprises ont tant perdu en compétitivité avec l’avalanche d’impôts et de taxes, le chômage a tant augmenté qu’il n’y a plus dans l’augmentation de la fiscalité aucun espoir de trouver des finances pour faire durer le plaisir. Quant à l’étape suivante, le chyprage violent des comptes bancaires, il est évidemment redouté par toute la classe politique et signera surtout l’échec complet de la politique hollandiste. Il ne peut en être question, même à demi-mot, avant un moment.

Et les réformes (dont les annonces, toutes aussi pétaradantes et médiatisées que vides de contenu) se succèdent sans pour autant convaincre ni les Français, ni (et c’est plus grave) le reste des Européens qui commencent à trouver les petits entrechats français assez pénibles à financer. À peine arrivé en poste, Arnaud du Redressement a fait comprendre que les réformes, c’était bien joli mais pas facile et qu’avec la marge de manœuvre dont il dispose, un petit arrangement à l’amiable serait préférable. Tant que c’était lui, du reste, personne ne s’en est offusqué ; tout le monde a déjà jaugé l’asticot, et chacun connait certainement dans sa famille ou celle du voisin l’adolescent un peu revêche, facilement rebelle, qui sévit avec ses caprices et ses petites saillies un peu déplacées. Par analogie, les emportements de Montebourg rappellent ce temps où, encore jeune, on avait certes une grande gueule, mais surtout de petits bras, pas un rond et une mobylette pourrite.

En revanche, lorsque Michel Sapin, l’énarque aux relents de comptable provincial avec patchs en cuir intégrés sous les coudes, déclare lui aussi qu’il va falloir à la France un petit délai pour aménager la baisse des déficits et engager les réformes indispensables au retour de la croissance, là, les dents grincent et les mines se ferment. Le refus, du reste, ne se fait pas attendre. Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, a ainsi déclaré sans la moindre ambiguïté :

« Si je m’en réfère au pacte de stabilité et de croissance, un nouveau délai pourrait seulement se justifier par des événements économiques inattendus et défavorables avec des conséquences pénalisantes pour les finances publiques. Je ne vois pas de tels événements économiques inattendus et défavorables depuis le mois de juin dernier. Au contraire, la zone euro connaît actuellement une reprise qui va se renforçant. »

Il aurait pu ajouter « sauf pour la France qui continue à pédaler dans un dessert lacté épais et paralysant », mais cela aurait pu entraîner des petits désagréments diplomatiques. Néanmoins, le délai demandé par Sapin est donc clairement refusé. Ni une, ni deux, les deux ministres de l’Économie et des Finances ont décidé d’aller expliquer leur position… aux Allemands.

Et c’est vrai qu’il peut y en avoir besoin. D’abord, deux ministres là où la France n’en avait jadis qu’un seul, qui suffisait amplement à saboter l’économie française, on peut s’étonner : difficile d’imaginer qu’à deux, ils seront plus efficaces pour donner de grandes orientations au paquebot Bercytanic dont la soute, consciencieusement déchiquetée sur 30 à 40 ans, engouffre les déficits et la dette à gros bouillons tous les jours. D’autant qu’on sait que nos deux acolytes ne s’entendent pas exactement comme des larrons en foire. Montebourg, bouillant littéraire dont les capacités à manipuler les chiffres restent à prouver, est probablement une assez bonne antithèse de Sapin, bivalve froid et calculateur à l’énarchie profondément chevillée au corps. Là où, en Allemagne, les deux ministères, traditionnellement séparés, permettent une tenue rigoureuse des comptes, en France, on s’attend d’emblée à la cacophonie. Ne soyons pas méchant, l’avenir nous permettra de juger, mais il n’en reste pas moins qu’on sent déjà quelques flottements : le voyage français à Berlin avait tout d’abord été annoncé pour Sapin seul, avant que Nono ne s’invite.

En cause selon la fondation : « la réticence des pouvoirs publics à décrire les problèmes franchement », ce qui est une façon polie de dire que les politiciens enfument le contribuable et le citoyen français depuis un petit moment à tel point que toute franchise est maintenant exclue. Pire, les experts expliquent même qu’ « alors qu’elle se bat pour adapter son modèle économique et social à un monde changeant, les problèmes s’aggravent bien plus qu’ils ne diminuent. » Et pourquoi ce marasme français ? Parce qu’il y a pour eux, « culturellement, une méfiance fondamentale envers les marchés et une croyance largement répandue que l’action publique est un moyen efficace de guider l’économie et de résoudre les problèmes ».

Une situation qui s’aggrave ? Une classe politique infoutue de la moindre franchise ? Une méfiance culturelle contre l’économie de marché ?

Oh ! Zut et flûte, voilà que des Teutons portent des constats similaires aux miens, et, abomination supplémentaire, aux constats formés par les économistes anglais dont les parutions, dans l’hebdomadaire de la fourbe Albion, The Economist, ont régulièrement défrayé la chronique ici et ailleurs. (Et je ne mentionnerai même pas que parmi les experts du rapport allemand se trouve même un Français, l’universitaire Yves Mény, parce qu’on me dira que ce traître à sa patrie a été à l’évidence acheté par le capitalisme néolibéral apatride et que son opinion n’a donc plus aucune valeur).

Et la mise en face à face de ce rapport, de ces conclusions et de ces remarques avec les petits couinements ridicules de Claude Bartolone n’en est alors que plus savoureux : pendant que les économistes expliquent que la situation mérite un volte-face et beaucoup de courage, le président de l’Assemblée, aussi détendu du mobile et de la dépense publique qu’on peut l’être lorsqu’on a toujours vécu exclusivement de l’argent des autres s’empresse de demander… des délais, histoire de bien faire comprendre à tout ce petit monde qu’il serait judicieux de continuer avec calme et pondération ce qui n’a pas marché sur les dernières années.

D’une part, l’Europe ne pourra plus guère lui fournir de délai, sans mettre en péril toute l’Union et sans faire grogner plus que de mesure le partenaire allemand. Tous les autres pays à l’exception de la France ont, à un moment ou l’autre, fait des efforts, même s’ils ont été modestes, au moins pour tenter des réformes. Pour Sapin et Montebourg, le moment est venu de faire passer une amère pilule à tout le monde. En ont-ils l’étoffe ? Au vu de leur historique, on peut raisonnablement en douter.

Enfin, en matière de réformes, les mensonges, les atermoiements et le populisme ont tant ancré dans le collectif français qu’il existait bel et bien une solution socialiste, solidaire, festive et citoyenne que toute autre solution, réaliste, pas du tout festive et franchement pas solidaire sera farouchement combattue par tous les tenants du merveilleux modèle social que le monde regarde nous mettre aux pieds avant que nous sautions dans l’eau boueuse et profonde. Autrement dit, les coupes claires dans les aides sociales (et les ponctions qui les abondent), les réformes massives dans la fonction publique et la réduction drastique du périmètre de l’État feront inévitablement sortir tout le peuple de ses gonds alors qu’il n’y a plus d’autres solutions.

On comprend dès lors que Hollande et sa troupe, plus prudents, cyniques et politiciens que réformateurs, se contenteront d’une série de pas microscopiques et d’effets de manche dont le seul but sera de limiter la casse sur leur petite personne. Pour le reste, c’est évident : ce pays est foutu.

Inscription à :

Commentaires (Atom)