jeudi 22 septembre 2011

"En Afrique, on n'emmerde pas le chef avec des histoires de fesses"

Pareille attitude n'est pas inédite en Occident. C'est dans l'ordre normal des choses que ceux qui cristallisent les espoirs et les rêves de leurs concitoyens aient des comptes à leur rendre quand ces rêves se volatilisent et qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre et à quelque degré que ce soit, une part de responsabilité dans cette hécatombe. C'est la culture de la reddition des comptes. Dans ce genre de cas, la personnalité concernée doit parler à ceux qui ont ou ont eu foi en elle. DSK s'est donc exprimé. Ceux qui l'ont écouté sont satisfaits ou non du contenu de ses propos. Et il appartient à ses partisans de lui pardonner ou non.

En tout cas, en se confessant publiquement, DSK perpétue ce devoir de rendre compte qui a droit de cité pour les dirigeants en Occident, quel que soit leur niveau de responsabilité. Certes, ce devoir de rendre compte n'est pas toujours le réflexe en Occident non plus. Il est dans la nature humaine de vouloir cacher ce qui peut nuire à son image, de ne pas vouloir étaler au grand jour des faits peu recommandables. Mais, dans les grandes démocraties, ce devoir pour les dirigeants de s'expliquer sur leurs choix et sur leur conduite est assez ancré dans la conscience collective, et il n'est pas si aisé que cela de s'y dérober.

C'est dire qu'au-delà de la demande d'excuses, qui a tout son mérite, ces excuses publiques de DSK s'inscrivent dans la logique d'un modèle de société qui s'assume. En effet, dans ce feuilleton, le procureur de New York a joué son rôle lorsqu'il a été saisi par la plaignante, Nafissatou Diallo. Ensuite, les premières autorités politiques, américaines surtout, ne se sont pas, en tout cas pour ce que l'on sait, mêlées de la procédure pour l'influencer dans un sens ou dans l'autre. Même dans la famille politique de DSK, mis à part la désapprobation exprimée par certaines personnes du traitement qui lui a été réservé par la procédure judiciaire américaine en termes de médiatisation, les gens sont d'accord, dans le principe, que chaque citoyen, quel que soit son rang social, doit répondre de ses actes devant la justice le cas échéant. La presse a joué sa partition en donnant sa part d'informations au fil de la procédure. DSK, de son côté, a soldé ses comptes avec la justice pénale américaine à la faveur du non-lieu dont il a bénéficié. Il vient également de solder ses comptes avec ses partisans et sa conscience – ou, tout au moins, il aura fait un pas dans ce sens.

Vu d'Afrique, c'est vraiment un autre monde. L'état de santé comme la sexualité des dirigeants du continent noir sont, pour l'essentiel, des sujets tabous, et qui s'y frotte s'y pique. Sous nos tropiques, on n'emmerde pas le chef avec des "histoires de fesses". Il est vrai que les causes sociologiques de cette façon de voir sont à rechercher dans la conception africaine du "pouvoir", où le chef a droit de vie ou de mort sur ses sujets et, a fortiori, le droit de "s'octroyer" les femmes qu'il veut. Mais il faut reconnaître aussi que, même dans la société traditionnelle africaine, le chef ne jouit pas de privilèges illimités : il ne peut pas tout se permettre. Figure emblématique et garant des valeurs de la société, certes, mais il y a des bornes que le chef, dans la plupart des sociétés traditionnelles africaines qui se respectent, ne doit pas franchir sous peine de signer son arrêt de mort au sens propre comme au sens figuré. Pour quiconque aspire à avoir entre les mains le destin de tout un peuple, il doit nécessairement y avoir des canons, des valeurs intangibles. Il est plus que fréquent, dans les Républiques africaines actuelles, qu'au lieu de servir aux populations cette humilité, ce devoir de rendre compte, de s'excuser, les dirigeants, accusés à tort ou à raison, ne se sentent pas obligés de s'expliquer.

Cette confession publique de DSK doit, en principe, être l'attitude de tout dirigeant républicain. Les hautes fonctions, autant qu'elles ont leurs avantages exorbitants, doivent avoir leurs sujétions particulières. Autant les actes de civisme doivent être magnifiés et leurs auteurs couronnés de gloire, autant les crimes doivent être condamnés et leurs auteurs châtiés à la hauteur de leurs forfaits. Ce sont des valeurs qui s'imposent à une république, à une démocratie. Il faut donc que le devoir de rendre compte s'incruste durablement dans nos mœurs. Ce n'est pas trop demander aux dirigeants africains. C'est juste une question de civisme, de bon sens. Une question de responsabilité.

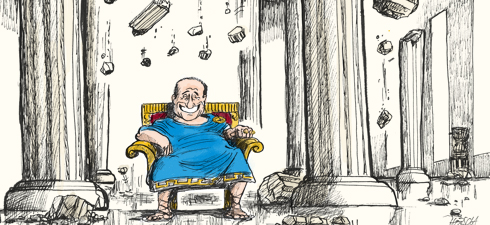

Il est temps de partir, M. Berlusconi

Il existe toutefois un autre note, plus importante encore : celle du pays lui-même. Le problème dans ce cas, c’est sans nul doute le président du Conseil. Pour un grand nombre d’Italiens, Berlusconi représentait l’espoir d’une stabilité politique et d’un dynamisme économique. Aujourd’hui, tous les espoirs se sont dissous, écrasés par le poids d’un fatras de promesses non tenues, d’incidents de parcours, de scandales de toutes sortes, de comportements inconvenants et d’imprudences déconcertantes.

Un départ qui ne détruirait pas son parti

Aujourd’hui, le problème majeur de l’Italie, c’est la fin de l’ère Berlusconi. Tout le monde sait – y compris les amis proches du chef du gouvernement – qu’une période se clôt et que Berlusconi doit quitter la scène. Mais personne ne sait encore comment tourner la page. D’aucuns espèrent que l’histoire extraordinaire et tumultueuse du Cavaliere finira au tribunal, au terme d’un procès pour corruption, fraude ou immoralité. D’autres attendent un message décisif adressé au Parlement de la part du chef de l’Etat Giorgio Napolitano.Ces deux solutions n’auraient toutefois qu’un seul et même effet : montrer au grand jour l’impuissance de la démocratie italienne, son inaptitude à affronter la question avec les outils propres de la démocratie. Oui, Berlusconi doit partir, mais d’une manière qui ne fasse pas violence à la Constitution et puisse sauver ce qui mérite d’être conservé de son aventure politique.

Je pense notamment à son parti [Il Popolo Della Libertà]. Ce n’est dans l’intérêt de personne qu’une grande force politique – élue à trois reprises par une majorité d’Italiens – disparaisse. Pour éviter une telle déconfiture, et pour laisser une trace de son passage sur terre, Berlusconi devrait annoncer qu’il ne se représentera pas à la tête de son gouvernement et que les élections se dérouleront au printemps 2012 [en Italie, les législatives se tiennent toujours au printemps, ndlr].

Redonner la parole à l'opinion publique

Les sept ou huit mois qui nous sépareraient de la prochaine échéance électorale pourraient avoir les mêmes conséquences que celles qui se sont produites en Espagne, après que [le chef du gouvernement José Luis] Zapatero a renoncé à son troisième mandat et a anticipé les élections au 20 novembre prochain. Une stratégie qui a permis un rapprochement de la majorité socialiste avec l’opposition de droite sur un certain nombre de questions d’intérêt national et laissé au candidat socialiste – le ministre de l’Intérieur, Alfredo Pérez Rubalcaba – le temps nécessaire pour consolider son rôle à la tête du parti.La décision de Berlusconi serait extrêmement profitable à l’Italie, qui pourrait ainsi apparaître aux yeux de l’Europe et du monde comme un pays capable d’organiser de manière rationnelle son avenir, en changeant peut-être (mais je ne me fais pas de grandes illusions à ce sujet…) une loi électorale déplorable. L’Italie donnerait de nouveau la parole à une opinion publique qui ne sait aujourd’hui qu’exprimer sa colère et son exaspération. Elle laisserait le temps aux partis politiques de se préparer pour le rendez-vous électoral. L’Italie confirmerait alors à ses propres concitoyens qu’il leur est possible de régler leurs problèmes avec les mécanismes naturels de la démocratie. Et Berlusconi pourrait dire – non sans raison – que le mérite de ce changement lui revient en partie.

Appel

L’Histoire saluerait la démission du Cavaliere

La crédibilité du pays est à l'heure actuelle trop importante pour être sacrifiée sur l'autel de quelque calcul politique, ou pire personnel, quand bien même il serait légitime. L'intérêt général prime sur l'intérêt individuel (et il est juste qu'il en soit ainsi) et sauver l'Italie de la spirale perverse – le défaut grec, le manque de confiance en l'Italie et dans les banques françaises, le manque de confiance dans l'Europe qui a du mal à "sauver" 'l'Italie, dans les banques – est un impératif catégorique.Le Premier ministre devrait prouver qu'il aime vraiment l'Italie et qu'il a par conséquent la force et la volonté de se retirer s'il doit reconnaitre (comme tout l'indique) qu'il ne peut pas réussir à faire ce qu'il faut. […] Après la Grèce, M. le Premier ministre, ce ne peut être le tour de l'Italie, jamais. Une fois pour toute, vous ne devriez pas vous voiler la face mais vous souvenir que de grandes responsabilités imposent également de grands sacrifices. Nous savons ce qu'il vous en coûtera, mais vous devez également savoir que l'Histoire (après ce geste) s'en souviendra.

Les paroisses qui se vident inexorablement ou le million de jeunes des JMJ ?

L’inéluctable déclin ou le renouveau sous la bannière de nouvelles valeurs ? Difficile aujourd’hui de mesurer l’état de santé de l’Eglise catholique tant les signes qu’elle donne sont contradictoires.

L’enthousiasme mitigé qui caractérise l’attente de Benoît XVI en Allemagne est révélateur des sentiments ambivalents mais de toute façon désenchantés qui traversent la diversité des croyants de ce côté-ci du Rhin.

Il est à craindre que cette visite, placée par le pape sous le signe d’une introspection sur la foi ne réponde pas aux interrogations des fidèles sur l’évolution de leur communauté. Les allégories qui se veulent imperméables aux tourments de l’époque, ne suffisent plus à apaiser incertitudes.

Le catholicisme français peine, en effet, à trouver sa place dans une société en plein bouleversement. Il continue de renvoyer l’image d’une force résistante à la réalité au nom de dogmes de moins en moins fédérateurs. L’aveuglement de la hiérarchie sur la crise des vocations provoque une incompréhension grandissante des fidèles dont les églises sont peu à peu désertées. Il y a comme un vide entre les images plutôt décomplexées de Madrid et la position hermétique du Vatican sur la famille, la sexualité et les mœurs en général.

Le pape reste fidèle à la ligne qu’il a choisie et qui inspirait déjà la politique de son prédécesseur Jean-Paul II. Ne rien lâcher à l’Europe sur les principes et s’appuyer sur la force — beaucoup moins affaiblie qu’il n’y paraît — d’une Église dont les effectifs continuent d’augmenter partout ailleurs sur la planète. Moins vite que ceux des musulmans, mais suffisamment pour qu’on ne puisse pas parler de recul.

Presque un milliard deux cents millions de catholiques dans le monde, en progression régulière de plus de 1 % : voilà qui console le Vatican des persécutions de chrétiens qui laissent manifestement indifférentes les opinions occidentales. Benoît XVI, lui, ne faiblira pas.

Le moment n’est pas venu, par exemple, de se débarrasser d’interdits jugés fondateurs comme l’interdiction des mariages des prêtres. Dans les statistiques du congrès des évêques de France, on se féliciterait presque qu’ils soient encore 15 000…

La dimension sociale de l’église, aussi, apparaît quelque peu éclipsée par d’autres priorités dans le dessein du Saint-Siège. Elle est à nouveau en porte-à-faux dans une France sécularisée qui attend d’elle un engagement délivré d’un cadre moral en décalage avec la vie. Le message qu’elle pourrait faire rayonner par sa présence auprès des démunis et des exclus est brouillé par une fermeté en contradiction avec des principes généreux qu’elle met en application. Il est temps de dépasser cet entre-deux.

Le mot choque, le mot pue, mais il s’impose. Manuel Valls, le premier, avait dénoncé le torrent de merde engloutissant les primaires socialistes. Il dégorgeait de l’affaire DSK, d’ailleurs il continue grâce à Monsieur Strauss-Kahn, décidé semble-t-il à éclabousser ses anciens camarades. Torrent de merde, encore, avec l’affaire Clearstream, qui empuantit l’atmosphère depuis des années. Torrent de merde dans les valises africaines de Robert Bourgi. Et torrent de merde aujourd’hui avec l’affaire Karachi… Tant mieux, diront les optimistes, c’est là le signe que passe la justice, pour nettoyer les écuries de notre République. Mais comment le croire, avec ce procès Chirac qui s’achève en eau de boudin, par la grâce d’une justice relaxative ? Oui, les torrents de merde nous cernent, et menacent déjà de couvrir la prochaine campagne. Alors, un souhait : surtout, ne pas s’habituer à l’odeur.

L'informatique dématérialisée "à la française" aiguise les appétits

135 millions d'euros "dans les nuages" : le quotidien Les Echos révèle, ce mercredi, que l'Etat va investir largement dans le projet Andromède, une entreprise qui doit être créée le premier novembre par un conglomérat rassemblant Orange, Thalès et Dassault Systèmes avec pour ambition de former un géant français de l'informatique dématérialisée. Egalement appelée "informatique dans les nuages" (cloud computing en anglais), l'informatique dématérialisée recouvre l'ensemble des services qui sont gérés directement en ligne, et non depuis un logiciel installé sur un poste de travail : services d'e-mail, traitements de texte, gestion de bases de données…

Les poids lourds du secteur, comme Microsoft, Google ou Amazon, proposent déjà des palettes de services dématérialisés, à destination des particuliers mais aussi des entreprises. Pour ces dernières, les intérêts sont multiples : gestion simple – la maintenance est assurée par leur prestataire –, économies d'échelle, facilités de déploiement… Sur le créneau très lucratif de la bureautique, par exemple, Microsoft et Google se disputent un marché en pleine croissance, avec Google Documents et Office 365, lancé l'an dernier.

Mais ces services à distance ont aussi leurs faiblesses, et présupposent notamment que le client abandonne une partie du contrôle qu'il exerce sur son informatique. Dans les domaines sensibles, comme la défense ou la santé, les entreprises rechignent à utiliser des services qui font transiter leurs données par des serveurs situés aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. C'est sur ce point que compte s'appuyer Andromède pour créer un géant français capable de concurrencer les entreprises américaines.

La question se pose de manière plus aiguë encore pour les administrations. "La souveraineté des données est un point clé pour les acteurs publics", expliquait mardi Jérôme Brun, vice-président d'Atos lors de la conférence de rentrée de Microsoft France. Les deux entreprises viennent de lancer un partenariat pour proposer aux administrations une version des services Office 365 de Microsoft, hébergée par Atos – et donc en France. "Le secteur public a besoin de l'assurance que ses données ne quitteront pas l'Europe, ou, mieux encore, le territoire national. On entend souvent que ces technologies n'intéressent pas le secteur public ; c'est complètement faux, mais il faut pouvoir répondre à leurs contraintes spécifiques."

Dans d'autres pays de l'Union européenne, les contraintes pourraient se durcir drastiquement : les Pays-Bas envisagent ainsi d'interdire purement et simplement aux administrations d'utiliser des services en ligne gérés par des entreprises américaines. En effet, rappelle Numerama, la législation antiterroriste américaine permet au gouvernement d'accéder à l'ensemble des données hébergées par des entreprises américaines.

L'affaire Strauss-Kahn continue... dans une série américaine

Pour sa première chronique dans Libération, l'humoriste Stéphane Guillon se gaussait de l'interview donné par Dominique Strauss-Kahn à Claire Chazal : "Décidément, les séries françaises sont pathétiques ! Le dernier épisode de 'Sexe à Manhattan', dimanche soir sur TF1, fut affligeant". Preuve s'il en est qu'avec l'affaire DSK, la frontière entre réalité et fiction est devenue ténue.

"Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux..." Ainsi s'ouvre chaque épisode de la série qui met en scène les policiers de l'unité spéciale de New York pour les crimes sexuels. Les mêmes qui, au mois de mai dernier, ont eu affaire à Dominique Strauss-Kahn après son arrestation.

L'acteur Franco Nero joue un puissant dignitaire italien pressenti pour succéder à Silvio Berlusconi au poste de Premier ministre. Mais son destin prend un nouveau tour quand il est accusé d'avoir violé une femme de chambre dans son hôtel...

"UN RÉCIT TOTALEMENT FICTIF"

Ne manquant pas d'humour et souhaitant sans doute se préserver de tous risques judiciaires, Wolf Films, la société qui produit la série, a tenu à préciser que l'épisode est totalement fictif. Sans toutefois s'insurger contre le buzz qui accompagne la reprise de la série.

Ci-dessous, un extrait en anglais du premier épisode, dans lequel une membre de l'unité rend visite à l'homme politique alors derrière les barreaux. Le dialogue se conclut sur cette phrase du dignitaire italien : "Dans peu de temps, je serai libre".

Ce n'est pas la première fois que la série s'inspire de faits réels pour construire ses scénarios. Plusieurs sites, comme celui du New York Post, rapportent qu'Arnold Schwarzeneger, dont la vie sexuelle a animé les gazettes, devrait faire l'objet d'un prochain épisode.

Sortir la Grèce de la zone euro et réduire la dette publique

Les trois banques françaises qui ont dévissé dans leur valeur boursière durant l'été du fait de leurs créances douteuses sur la Grèce (valeur divisée par deux pour BNP-Paribas et le Crédit agricole, par presque trois pour la Société générale) seraient emportées par le tsunami financier qui déferlerait si la gangrène gagnait l'Italie. En effet, leurs engagements y sont bien plus élevés qu'en Grèce et approchent les 40 milliards d'euros !

Les trois banques françaises qui ont dévissé dans leur valeur boursière durant l'été du fait de leurs créances douteuses sur la Grèce (valeur divisée par deux pour BNP-Paribas et le Crédit agricole, par presque trois pour la Société générale) seraient emportées par le tsunami financier qui déferlerait si la gangrène gagnait l'Italie. En effet, leurs engagements y sont bien plus élevés qu'en Grèce et approchent les 40 milliards d'euros !

Le jeu du chat et de la souris entre la "troïka" et le gouvernement grec

Après deux réunions téléphoniques avec le ministre des finances Evangélos Vénizélos, la Commission européenne a annoncé, mardi 20 septembre au soir que "de bons progrès avaient été réalisés".

Le communiqué de Bruxelles ne donne pas de dates précises. Et le ministre des finances grec doit poursuivre des discussions, lors de l'assemblée générale du FMI, ce week-end. L'enjeu est le versement d'une nouvelle tranche de 8 milliards d'euros du prêt de 110 milliards accordés en juin 2010, nécessaire pour éviter au gouvernement de se retrouver en situation de défaut de paiement.

Le gouvernement ne peut plus se permettre le moindre écart dans la mise en place des mesures car il a usé la patience de ses créditeurs. Chaque examen est de plus en plus tendu et vire au psychodrame.

"Quand il y a moins de drame, le train des réformes ralentit", a remarqué le représentant permanent du FMI à Athènes, Bob Traa, lundi 19 septembre, lors d'une conférence organisée par le magazine The Economist à Vougliamini, une banlieue balnéaire d'Athènes.

Le gouvernement grec a bien compris le message. Il s'est résigné à proposer de nouvelles mesures d'économies pour tenir ses objectifs budgétaires, qui viennent d'être révisés par le FMI, compte tenu d'une récession prévue à 5 % pour 2011 (contre 3,8 % en 2010). Le déficit budgétaire devra atteindre 8 % du produit intérieur brut (contre 10,5 % en 2010).

"IL N'Y A PAS D'AUTRE OPTION"

Le secrétaire général en charge de la politique budgétaire a présenté dimanche dans un courriel envoyé à tous les ministères, les quinze commandements de la "troïka", concernant le secteur public, parmi lesquels : "l'interruption des conventions à durée déterminée ou indéterminée, l'instauration du chômage technique dans tous les organismes publics, le gel des retraites d'ici 2015 et la fusion ou la fermeture d'une trentaine des organismes publics".

Bob Traa a insisté lundi en demandant au gouvernement de s'attaquer aux "tabous" de la fermeture des "sociétés publiques inefficaces", et de réduire les effectifs et les salaires. "Oui, il y a du personnel en excédent", a reconnu le ministre des finances, Evangélos Vénizélos.

Le plan sera présenté mercredi à l'issue d'un nouveau conseil des ministres. Il devrait notamment prévoir le départ de 25 000 fonctionnaires d'ici à la fin de l'année, la mise en chômage technique de 70 000 autres et un plafonnement des retraites aux alentours de 1 700 euros par mois.

Une augmentation de la taxe sur le fioul domestique est également annoncée, en plus du nouvel impôt sur les propriétés immobilières hautement impopulaire dans un pays où 70 % des personnes sont propriétaires.

Le représentant du FMI a toutefois mis en garde le gouvernement contre de nouveaux impôts : "ce ne serait pas soutenable ni économiquement ni politiquement".

Les nouvelles mesures d'austérité interviennent alors que la Grèce va connaître sa quatrième année consécutive de récession en 2012, avec un recul de l'économie estimé à 2 %, alors que cela devait être l'année du retour de la croissance.

Cela renforce le sentiment, chez une bonne partie de la population grecque, que le plan de la "troïka" et du gouvernement ne fonctionne pas. "Vous êtes tombé dans le piège de la récession", a déclaré à Bob Traa, un représentant du patronat grec. "Il n'y a pas d'autre option. Si on change, l'effondrement du pays se produira tout de suite", a répliqué le représentant de la "troïka" à Athènes.

Il devra aussi convaincre la rue. Les syndicats organisent mercredi une manifestation qui sera suivie, jeudi, par une journée de grève des transports. Des actions qui sont présentées comme un simple préambule.

L'argent tabou de l'Eglise grecque

Athènes Correspondance - L'Eglise et les monastères grecs ne paieront pas la très impopulaire nouvelle taxe immobilière décidée dans l'urgence, dimanche 11 septembre, par le gouvernement grec pour remplir les objectifs budgétaires imposés par les bailleurs de fonds du pays. "L'Eglise sera imposée sur les biens qu'elle exploite commercialement", précise toutefois un porte-parole du ministère des finances devant le tollé suscité par cette annonce. Seraient exemptés les lieux de culte et les organismes de charité. Mais les frontières sont parfois floues et les comptes de l'Eglise orthodoxe restent opaques.

"Ses organismes ont un statut de droit public qui leur donne des avantages fiscaux importants. Ils sont tenus de publier leurs comptes, mais ne le font pas", explique Isabelle Depret, de l'Université libre de Bruxelles, auteur d'un ouvrage sur l'Eglise orthodoxe (L'Harmattan, 2009).

"L'Eglise de Grèce est une église nationale, explique Polikarpos Karamouzis, cela signifie qu'il y a une connexion politique entre l'Eglise et l'Etat, qui lui a donné ses privilèges. Son rôle spirituel est étroitement lié à son rôle politique, entretenant une confusion entre les fidèles et les citoyens, qui est exploitée par les politiciens en quête de votes."

Les popes sont des relais d'opinion que les hommes politiques préfèrent ne pas froisser. En décembre 2010, le Saint Synode, regroupant treize évêques, a dénoncé, dans un texte distribué dans toutes les paroisses, la "troïka" - les représentants du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne - comme une force d'"occupation étrangère".

"Le gouvernement prend beaucoup de précautions avant de créer des impôts pour l'Eglise ou les armateurs, alors que les travailleurs et les retraités doivent payer sans qu'on leur demande si ça leur fait plaisir", s'indigne le leader du parti d'extrême gauche Syriza, Alexis Tsipras, également favorable à une séparation.

L'Eglise orthodoxe est un des éléments constitutifs de la nation grecque. La Constitution est écrite "au nom de la Trinité sainte consubstantielle et indivisible". Les prêtres bénissent les rentrées scolaires et les nouveaux gouvernements ; le catéchisme est enseigné dans les écoles publiques ; des gens de tout âge se signent quand ils passent devant une église.

C'est en mars 2010 que le gouvernement socialiste de Georges Papandréou a décidé d'imposer les églises à hauteur de 20 % sur les revenus commerciaux et entre 5 % et 10 % pour les dons déclarés. Les 10 000 popes et leurs évêques sont payés par l'Etat, ce qui représente un budget de 220 millions d'euros annuels. L'ancien ministre des finances, Georges Papaconstantinou, a essayé de réduire la participation de l'Etat, mais dès que ce genre d'informations filtraient, la volonté du gouvernement s'envolait. L'actuel ministre des finances, Evangélos Venizélos, très proche des milieux orthodoxes, n'a pas ce genre de velléités.

Les polémiques suscitées par l'exemption de cette nouvelle taxe immobilière ont poussé l'Eglise à sortir de sa réserve en publiant, vendredi 16 septembre, le montant de ses impôts. Sa direction des services économiques affirme avoir payé 2,5 millions d'euros d'impôts fonciers et de revenus en 2010. Elle indique au passage qu'elle possède trente propriétés à Athènes (dont six inoccupées) et quatorze à Salonique.

Dès que l'Eglise est attaquée sur ses biens, ce qui est de plus en plus fréquent, l'archevêque d'Athènes, Hiéronymos, qui est la plus haute autorité orthodoxe en Grèce, réagit en expliquant que la richesse de l'Eglise est "un mythe". Il ne resterait que 4 % des biens qu'elle détenait avant la révolution grecque de 1821, mettant en avant les nombreuses confiscations de propriétés par l'Etat.

"La richesse de l'Eglise grecque n'a rien à voir avec celle de l'Italie ou de l'Espagne. Certains bâtiments publics ont été construits sur des biens ecclésiastiques, mais l'Eglise ne touche aucune contrepartie", explique Vassilis Meichanetsidis, au service de communication de l'archevêché d'Athènes.

Les journaux ont publié des documents sur la fortune de l'Eglise orthodoxe. Selon Kathimerini (centre droit), ses biens s'élevaient à 700 millions d'euros en 2008. Stefanos Manos, ancien ministre de l'économie, l'évalue à plus d'un milliard d'euros. Les 2,5 millions d'euros acquittés par l'Eglise semblent bien faibles au regard de ces montants non confirmés officiellement.

Mais il ne s'agit là que d'une partie des biens ecclésiastiques, gérés par les services centraux de l'Eglise. Cela ne concerne pas les paroisses, dont certaines sont très riches. Ni les propriétés directes des 80 évêchés grecs qui bénéficient d'une large autonomie. C'est sans compter non plus sur les biens des 450 monastères, dépendants de l'Eglise de Grèce ou non (comme ceux du Mont-Athos, qui ont un statut à part). Pour être complet, il faudrait ajouter les biens possédés en Grèce par les patriarcats orthodoxes de Constantinople, Jérusalem ou Alexandrie.

"La Grèce a une montagne d'argent sous les yeux et on fait comme si on ne la voyait pas", s'indigne l'écrivain Vassilis Alexakis, auteur d'un roman caustique sur le Mont-Athos, Ap. J.-C. (Folio, 2009). L'Eglise est le deuxième propriétaire foncier (derrière l'Etat grec), avec 130 000 hectares de terrains. "Il s'agit de forêts, de terrains non constructibles", explique Vassilis Meichanetsidis. Il s'agit aussi d'immeubles dans les quartiers chics d'Athènes ou dans les riches banlieues balnéaires au sud de la capitale.

L'Eglise est actionnaire à hauteur de 1,5 % de la Banque nationale de Grèce, avec un représentant au conseil d'administration, l'évêque de Ioannina, Théoklitos, qui aurait touché selon le magazine financier Forbes 24 000 euros en 2008 en jetons de présence. Cet évêque s'était fermement opposé à l'augmentation des impôts ecclésiastiques en déclarant : "Nous refusons de payer pour les fautes des autres." Seuls deux évêques avaient proposé de renoncer à leurs salaires de 2 200 euros. "Ils sont l'honneur de l'Eglise de Grèce", explique Jean-François Colosimo, spécialiste de la religion orthodoxe.

Même les terrains nus permettent les affaires. Les moines du riche monastère de Penteli, au nord d'Athènes, cherchent des investisseurs, à hauteur de 1 milliard d'euros, pour exploiter une partie de leur montagne pour la transformer en parc photovoltaïque et récupérer l'énergie solaire. C'est la nouvelle stratégie officielle de l'Eglise : rentabiliser ses biens pour en faire bénéficier ses organismes philanthropiques. L'Eglise a consacré plus de 100 millions d'euros en 2010 à ses activités charitables, qui se sont accrues avec la crise. "A Athènes, nous fournissons 10 000 à 12 000 plats quotidiens", explique Vassilis Meichanetsidis.

Mais la vocation philanthropique de l'Eglise orthodoxe est relativement récente et a connu des soubresauts. En 2010, elle a été obligée de mettre fin et de changer le nom de son association Solidarité pour cause de très mauvaise gestion.